わが子が“放置子”にいじめられたら? 認めてしまうのが怖く、「大丈夫」と虚勢を張る子どもの危うさ【著者インタビュー】

公開日:2025/10/1

親からの愛情を受けられず、寂しい気持ちを埋めるように友達の家に居座ったり、友達の親に執着したりする「放置子」。セミフィクション漫画『放置子の面倒を見るのは誰ですか?』(白目みさえ/KADOKAWA)では、新1年生の莉華が入学説明会で放置子の“りっちゃん”に出会い、トラブルに巻き込まれていく様子が描かれている。

莉華の母親・しずかは不安定なりっちゃんをサポートしようとするが、娘が彼女から意地悪をされている事実を知って避けるように…。放置子に依存された親子のモヤモヤが「今まさに放置子に悩まされている」「周りにこういう子がいる」という人たちの共感を呼んでいる。放置子に限らず、子どもの友達関係や「いじめ」に悩む人にも刺さるものがあるはずだ。著者は、臨床心理士・公認心理師の資格を持ち、精神科に勤める現役心理士の白目みさえさん。スクールカウンセラーの経験もある著者が、トラブル時の学校への相談の仕方や、そこから一歩進んだ加害者側の支援について紹介しているのも本書の見どころだ。インタビューでは、本作にまつわるエピソードのほか、子どもの友達に対して親が抱きやすい悩みについても聞いてみた。

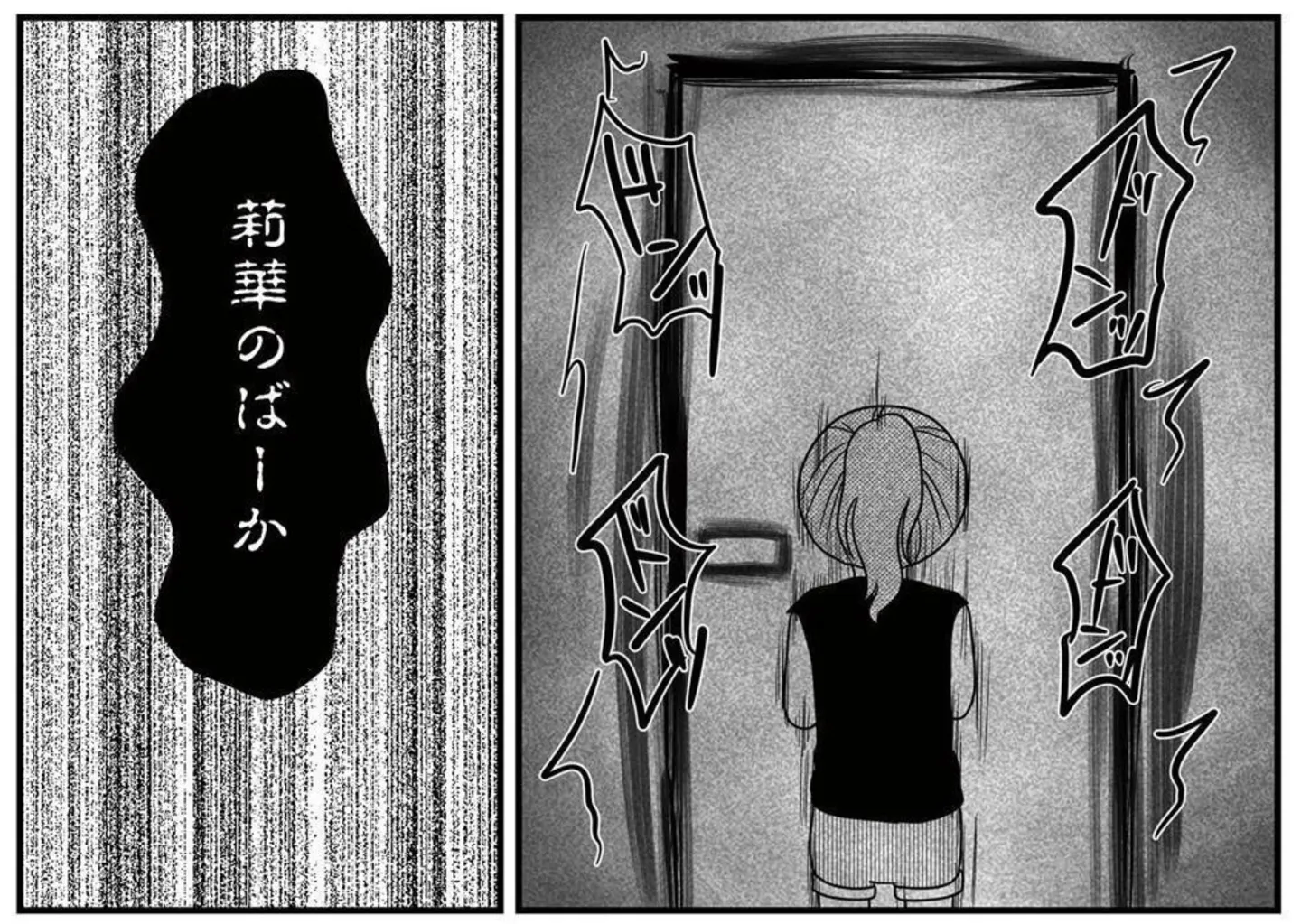

――莉華が学童のトイレに入っているとき、りっちゃんらしき人にドアをどんどん叩かれる…という事件が。明らかにひどいことをされているのに、莉華は「テレビで見た恐怖特集と同じだから怖かったけど、それをしたのがりっちゃんなら別に怖くない」と言います。これと同じように、「親は気になるけど子どもは気にしていない」ことが、低学年くらいの年齢だとよくあります。放っておくとエスカレートしそうで怖いのですが、どうするのがいいんでしょう…?

白目みさえさん(以下、白目):子どもは意外と「大丈夫」と虚勢を張ってしまうことがあります。親に心配をかけたくない気持ちもありますが、それ以上に「怖い」と自分で自覚してしまうと、恐怖が膨れ上がって自分では受け止めきれないのではないか、対処できないのではないかと感じることがあるのです。心理学ではこうした反応を「否認」と呼びます。認めてしまうと怖すぎるから、気持ちを守るために“なかったこと”にする。実際には嫌で怖くてたまらなくても、明日から元気に過ごすために、そうやって頑張っている子もいると思います。だから「怖いんでしょ」と無理に自覚させるのではなく、大人ができるのは「こういうことがあった」と周囲の先生などに共有し、見守りを強めてもらうこと。本人が怖さを言葉にできたときに、すぐ手を差し伸べられる環境を整えておくことが大事だと思います。

――しっかり見守って体制を整えることが大切なのですね。こうしたケースがあると、自分の子に意地悪をしてきた友達を、親が嫌う気持ちがよくわかります。相手の子に「もうしないで」と言うなど、親が出ていくのは良くないことでしょうか。

白目:親としてわが子を守りたい気持ちから、相手の子に「もうしないで」と言いたくなるのは自然なことだと思います。ただし、子どもの意思を確認せずに言ってしまうと、自分の子が「勝手に言われた」と受け取り、せっかくの信頼関係が崩れてしまうことがあります。

子どもが自分の力でどうにもできなくなったときや、「一緒に言ってほしい」と本人が望んでいるときには、親が出ていくことも必要かもしれません。その際も「一任された!」と何でもかんでもやるのではなく、「どこまで言ってもいい?」「こういう反応が想像できるけどそれはいいの?」など、子どもと相談しながら進めることが必要だと思います。

――莉華やりっちゃんは新1年生です。新1年生をモデルにしたのは、「放置子」のトラブルに巻き込まれやすい年齢だからですか?

白目:放置子に限らず、新1年生はトラブルが起きやすいと感じるので、この年齢にしました。幼稚園や保育園の頃から一緒に過ごしてきた子どもたちは、いわゆる“トラブルを起こしやすい子”が誰なのかをすでに知っていて、自然と距離を取ったり、上手に対処したりする術を身につけています。でも、小学校で初めて出会う子のことはわからず、トラブルも起きやすい。中学校でもそうですが、進学という環境の変化は大きなストレスですし、不安や戸惑いが強い時期。もともと不安定な子はより問題行動を起こしやすくなるし、そうでない子にとっても気持ちが揺れ動きやすい時期だと思います。

取材・文=吉田あき