小学生のいじめ、“悪気がない”なら許さないといけないの?「加害者にも支援が必要」と言われる理由を心理士が語る【著者インタビュー】

公開日:2025/10/2

親からの愛情を受けられず、寂しい気持ちを埋めるように友達の家に居座ったり、友達の親に執着したりする「放置子」。セミフィクション漫画『放置子の面倒を見るのは誰ですか?』(白目みさえ/KADOKAWA)では、新1年生の莉華が入学説明会で放置子の“りっちゃん”に出会い、トラブルに巻き込まれていく様子が描かれている。

莉華の母親・しずかは不安定なりっちゃんをサポートしようとするが、娘が彼女から意地悪をされている事実を知って避けるように…。放置子に依存された親子のモヤモヤが「今まさに放置子に悩まされている」「周りにこういう子がいる」という人たちの共感を呼んでいる。放置子に限らず、子どもの友達関係や「いじめ」に悩む人にも刺さるものがあるはずだ。著者は、臨床心理士・公認心理師の資格を持ち、精神科に勤める現役心理士の白目みさえさん。スクールカウンセラーの経験もある著者が、トラブル時の学校への相談の仕方や、そこから一歩進んだ加害者側の支援について紹介しているのも本書の見どころだ。インタビューでは、本作にまつわるエピソードのほか、子どもの友達に対して親が抱きやすい悩みについても聞いてみた。

――しずかは、りっちゃんが娘の莉華にひどい行いをすることが多くなったので、手を差し伸べることを一旦やめ、必要以上に近づかないようになります。そんな中、りっちゃんが莉華の足を蹴って怪我をさせる事件が勃発。学校に訴えると、先生から「りっちゃんには悪気がないようだ」「意地悪をしている自覚がない」と言われ、「悪気がないなら何をしてもいいのか」と憤ります。子ども特有の悪気のなさについて、どう思いますか?

白目みさえさん(以下、白目):子どもの「悪気のなさ」については2つの視点があると思っています。ひとつは、悪気がなかったとしても相手に嫌な思いをさせたり怪我をさせたりしたなら、きちんと謝ることを教えていく必要があるということです。「わざとじゃないし」と開き直る子もいますが、「わざとでなければ謝ることで関係を修復できる可能性がある」「わざとなら謝っても許されない」――その違いを伝えることが大事だと思います。

もうひとつは、逆に「悪意があるに違いない」と決めつけないことです。そうしてしまうと、実際の出来事以上に憎しみが膨らみ、相手を極端に悪く見てしまう危険があります。子どもの行動には未熟さや不器用さが含まれていることが多いので、まずは事実を丁寧に捉えることが必要です。

もし、先生の立場である方がこの記事を読んでいるなら、「悪気はないから許してください」ではなく、「わざとではなくても相手が痛い思いをしたことは事実です。その事実を説明し、他者の視点について考えていくような指導をしていきます」といった伝え方ができると、親御さんも安心されると思います。

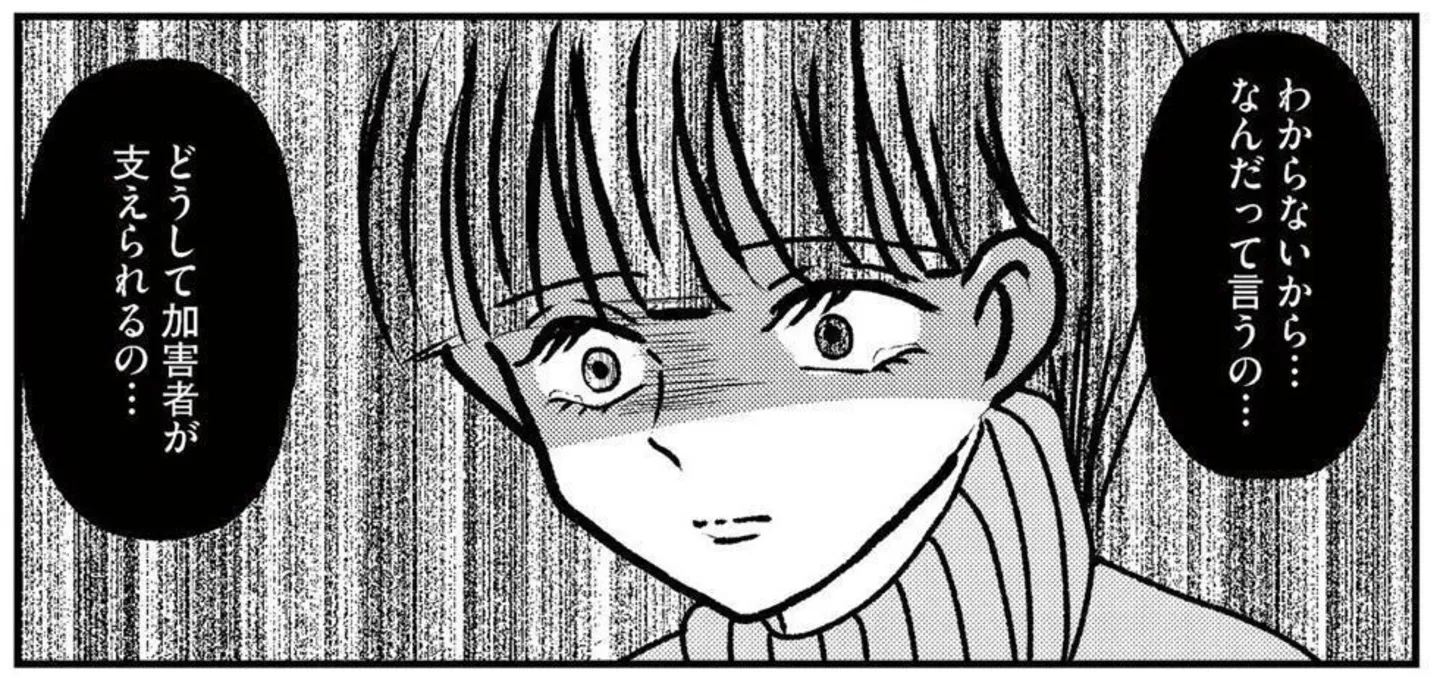

――しずかは、いじめっ子であるりっちゃんが大人たちに支えられることに対しても憤慨しています。最近よく「いじめっ子のほうに問題がある」と言われていることにもつながるな、と感じました。

白目:たしかに、最近は「加害者にも支援が必要だ」と言われるようになっていますが、それは決して被害者より加害者を優先しろという意味ではありません。被害を受けた子どもの安全と心のケアが最優先であることは、今も昔も変わりません。

ただ、加害者に何の対応もしなければ、行動は繰り返され、いじめは解決しません。そのため「被害者を最優先に守る」ことを大前提にしたうえで、「加害者にも支援を行う」ことが必要だという流れに時代が進んできているのだと思います。

先生も「被害者を守ることが最優先であり、そのために加害者への支援がある」と伝えられると、誤解が少なくなるのではないかと感じます。

――双方の支援が、解決への近道なのですね。だとしたら、いじめた側も、いじめられた側も、求めさえすれば、同じようにカウンセリングを受けられるのでしょうか。

白目:基本的に、いじめた子もいじめられた子も、どちらもカウンセリングを受けることができます。実際にスクールカウンセラーは学校にひとりという体制のところが多いため、同じカウンセラーが双方を担当することになりますが、相談内容が相手に漏れることはもちろんありません。

ただし、「相手も同じ人に相談している」と思うと安心できない子や保護者もいるかもしれません。その場合は、地域の相談窓口や医療機関など、学校以外の支援につながる方法もあります。大事なのは、どちらの子にも必要なケアが行き届くことだと思います。

取材・文=吉田あき