子どものいじめ、誰に相談するべき? 学校に「味方」を作る方法をスクールカウンセラー経験者が伝授【著者インタビュー】

公開日:2025/10/3

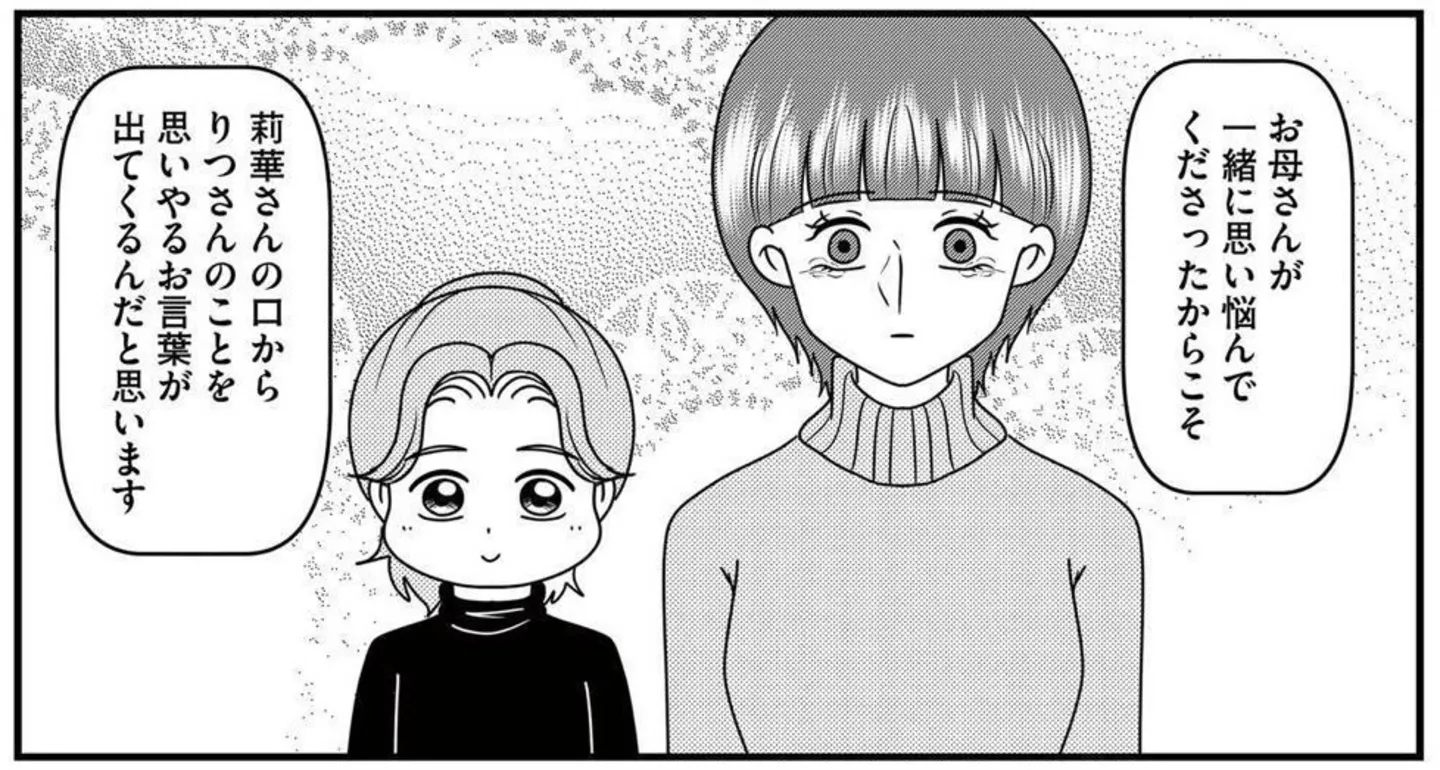

親からの愛情を受けられず、寂しい気持ちを埋めるように友達の家に居座ったり、友達の親に執着したりする「放置子」。セミフィクション漫画『放置子の面倒を見るのは誰ですか?』(白目みさえ/KADOKAWA)では、新1年生の莉華が入学説明会で放置子の“りっちゃん”に出会い、トラブルに巻き込まれていく様子が描かれている。

莉華の母親・しずかは不安定なりっちゃんをサポートしようとするが、娘が彼女から意地悪をされている事実を知って避けるように…。放置子に依存された親子のモヤモヤが「今まさに放置子に悩まされている」「周りにこういう子がいる」という人たちの共感を呼んでいる。放置子に限らず、子どもの友達関係や「いじめ」に悩む人にも刺さるものがあるはずだ。著者は、臨床心理士・公認心理師の資格を持ち、精神科に勤める現役心理士の白目みさえさん。スクールカウンセラーの経験もある著者が、トラブル時の学校への相談の仕方や、そこから一歩進んだ加害者側の支援について紹介しているのも本書の見どころだ。インタビューでは、本作にまつわるエピソードのほか、子どもの友達に対して親が抱きやすい悩みについても聞いてみた。

――放置子に限らず、友達とのトラブルを学校に相談する人は多いと思います。しずかの場合は、担任の先生が頼りないので、校長先生ではなく、学年主任の先生に相談することをスクールカウンセラーから勧められていました。これはどの学校にも共通することですか?

白目みさえさん(以下、白目):学校ごとに多少の体制の違いはありますが、相談の流れとしては共通している部分も多いと思います。まずは担任の先生が窓口になることが多いですが、もし難しいと感じる場合には、学年主任や生徒指導の先生が次の相談先になります。

ドラマや漫画でよく言われているせいか「学校の問題は校長先生や教育委員会に言えば解決できる」と思われがちですが、実際には校長の役割は学校全体の運営や最終的な責任を担うことであり、個別のトラブルを一つ一つ直接調整する立場ではないので、現場で子どもに関わる学年主任や担当の先生にまず相談するほうが現実的です。

さらに必要に応じて、スクールカウンセラーや養護教諭、教頭・校長へとつながっていくこともあります。つまり「担任が頼りないから相談できない」で止まってしまわず、次に相談できる先生や支援体制が必ずあるのが学校の特徴だと思います。どの学校でも順番や役割に違いはあっても、「複数の相談先が用意されている」という点は共通していると言えるのではないでしょうか。

――そうなんですね、安心しました。ちなみに、このことをきっかけに担任の先生の態度が冷たくなる…という心配はないでしょうか。

白目:そう心配されるお気持ちはよくわかります。実際にゼロとは言えませんが、学校は基本的にチームで子どもを支えていく場ですので、保護者が複数の先生に相談するのは自然なことです。

もし担任との関係に不安を感じた場合は、それ自体を学年主任や生徒指導の先生に伝えて構わないと思います。「ないとは思いますが…担任の先生以外を巻き込んだことで、担任の先生が嫌な気はしないだろうかと心配もしています」と、担任の先生の前で先手を打っておくのも良いかもしれません。「もし態度が冷たくなったらそれも相談される」と先生側に思ってもらえること自体が、抑止力になり、防衛にもなると思います。

大切なのは、ひとりで抱え込まず「ここなら相談できる」と思える先生を見つけることです。

取材・文=吉田あき