“冷蔵庫を勝手に開ける”子どもの友達。よその子への注意はどうすべき? 小学校低学年の悩みに心理士が回答【著者インタビュー】

公開日:2025/10/4

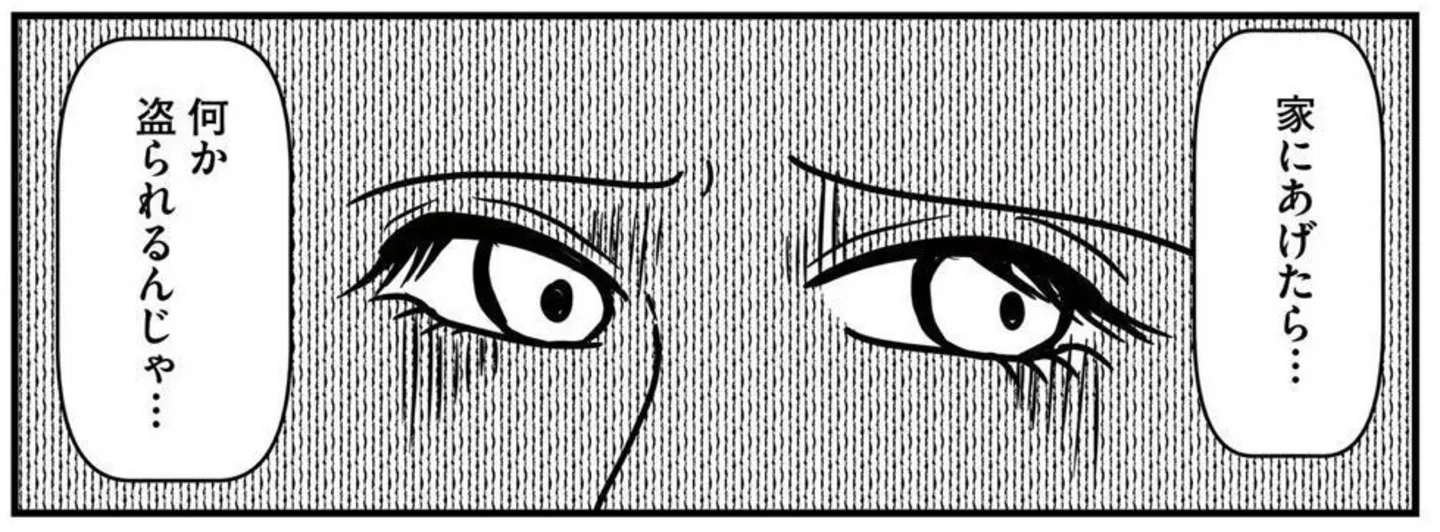

親からの愛情を受けられず、寂しい気持ちを埋めるように友達の家に居座ったり、友達の親に執着したりする「放置子」。セミフィクション漫画『放置子の面倒を見るのは誰ですか?』(白目みさえ/KADOKAWA)では、新1年生の莉華が入学説明会で放置子の“りっちゃん”に出会い、トラブルに巻き込まれていく様子が描かれている。

莉華の母親・しずかは不安定なりっちゃんをサポートしようとするが、娘が彼女から意地悪をされている事実を知って避けるように…。放置子に依存された親子のモヤモヤが「今まさに放置子に悩まされている」「周りにこういう子がいる」という人たちの共感を呼んでいる。放置子に限らず、子どもの友達関係や「いじめ」に悩む人にも刺さるものがあるはずだ。著者は、臨床心理士・公認心理師の資格を持ち、精神科に勤める現役心理士の白目みさえさん。スクールカウンセラーの経験もある著者が、トラブル時の学校への相談の仕方や、そこから一歩進んだ加害者側の支援について紹介しているのも本書の見どころだ。インタビューでは、本作にまつわるエピソードのほか、子どもの友達に対して親が抱きやすい悩みについても聞いてみた。

――放置子じゃなくても、遊びに来る友達の中に「冷蔵庫を勝手に開ける」「置いてあったお菓子を勝手に食べる」子がいます。つい注意してしまいますが、よその子を注意してもいいのかな、と少し気掛かりです。

白目みさえさん(以下、白目):よその子であっても、その場できちんと伝えていいと思います。ただし「叱る」とか「常識のなさを指摘する」ではなく「うちではこういうルールなんだよ」と冷静に伝えることが大事だと思います。家庭ごとにルールは違うので、子どもにとっては“していいこと・悪いこと”がまだ曖昧なだけの場合も多いと感じます。

たとえば兄弟の多い子がうちに来たときには「誰でも食べて良いお菓子」が置かれていることに驚いていました。うちは娘ふたりで長女はあまりお菓子を食べないので、そこまで取り合いにはなりませんが、その子の家ではお菓子は必ず均等に割り振られて、取られないように保管しているそうです。だから「勝手に食べちゃダメ」「うちでは冷蔵庫を開けるときに声をかけてね」と具体的に教えることは、子どもにとっても学びになります。

もちろん、親同士の関係にも配慮が必要ですが、「よその子だから注意してはいけない」ということはありません。ルールを伝えるのは、その子を否定するためではなく、お互いが安心して過ごせる関係を作るためだと思います。

――低学年のうちは友達との約束もうまくできず、親が介入してLINEで「今日は約束したようです」「何時に約束していますか?」などのやり取りをすることがあります。あまり介入しすぎるのもどうかと思いますが、白目さんならどうしますか?

白目:私自身もまさに同じ経験が何度もあります。子どもが「どこの誰子ちゃん」と約束したのかはっきりわからず、「土曜の昼から」みたいな曖昧な約束だけして帰ってきて、当日早めに公園に行ったけれど結局誰も来なかった…ということがありました。昔のように家の電話があって、連絡網で電話番号を確認できる時代ではないので、親同士がLINEでやり取りするのはもう仕方のないことだと思います。

たしかに「介入しすぎかな」と感じないこともありませんが、実際今私の住むところはそこそこ田舎ということもあり、その日公園で2時間待っていても人っこひとり通りませんでした。もし娘ひとりで待ちぼうけしていて事件に巻き込まれたらと考えると、本当に怖くなります。子どもの安全のためにも、親が最低限確認の連絡をすることは必要だと思っています。

――友達との約束についてもう一つ、「約束したなら、その時間に行ってピンポンしてみて、もし遊べないと言われたら帰っておいで」と、自分で確かめに行かせることがあります。相手の親御さんに「約束もしていないのに常識のない家だ」と思われないかと心配です…。

白目:「約束したならピンポンしておいで」というやり方は、地域によってもかなり受け止められ方が変わると思います。今私が住んでいる場所ではそこまで珍しくありませんが、都会から引っ越して来られた方の中には「非常識」だと感じる方もいて、実際に「いきなり来てびっくりした」と言われてしまうケースも耳にしたことがあります。

何度か遊んでいて親同士の顔も知っているような関係なら問題ないと思いますが、初回から突然訪ねるのは避けたほうが無難かもしれません。「事前に先方のお伺いを立てる」という行動自体は大人になって必要なことではありますので、そういうシステムを学ばせるチャンスと捉えても良いと思います。

ただし本当に「親にもよる」し「子どもにもよる」し「地域にもよる」ので…。家庭によって受け止められ方が変わりますし、互いの温度感に配慮しながら関係を築いていくのがよいのではないでしょうか。

取材・文=吉田あき