子どもの成長にあわせて、変化する「お友達トラブル」。子どもの悩みへの寄り添い方を、心理士の作者が説く【著者インタビュー】

公開日:2025/10/5

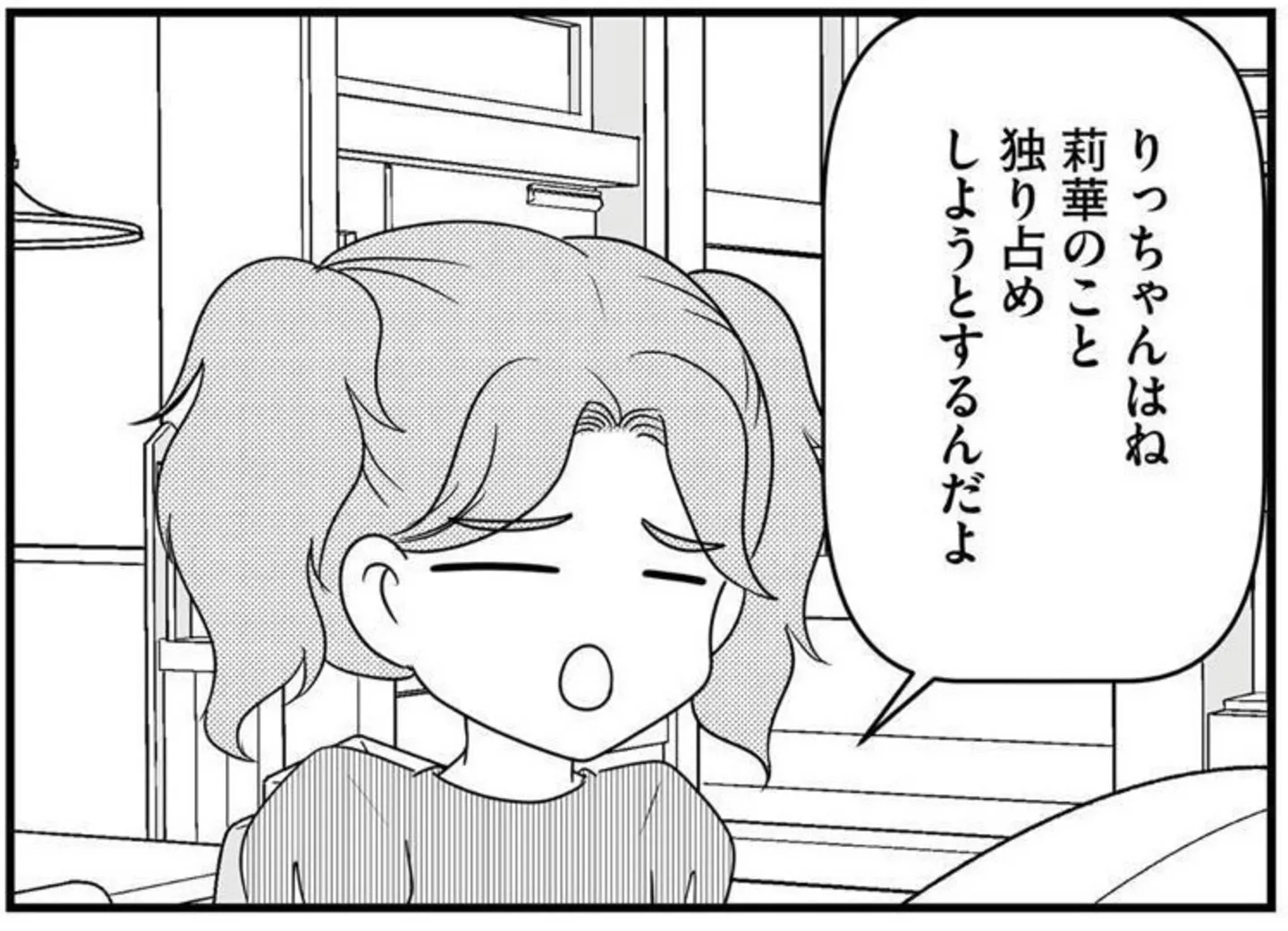

親からの愛情を受けられず、寂しい気持ちを埋めるように友達の家に居座ったり、友達の親に執着したりする「放置子」。セミフィクション漫画『放置子の面倒を見るのは誰ですか?』(白目みさえ/KADOKAWA)では、新1年生の莉華が入学説明会で放置子の“りっちゃん”に出会い、トラブルに巻き込まれていく様子が描かれている。

莉華の母親・しずかは不安定なりっちゃんをサポートしようとするが、娘が彼女から意地悪をされている事実を知って避けるように…。放置子に依存された親子のモヤモヤが「今まさに放置子に悩まされている」「周りにこういう子がいる」という人たちの共感を呼んでいる。放置子に限らず、子どもの友達関係や「いじめ」に悩む人にも刺さるものがあるはずだ。著者は、臨床心理士・公認心理師の資格を持ち、精神科に勤める現役心理士の白目みさえさん。スクールカウンセラーの経験もある著者が、トラブル時の学校への相談の仕方や、そこから一歩進んだ加害者側の支援について紹介しているのも本書の見どころだ。インタビューでは、本作にまつわるエピソードのほか、子どもの友達に対して親が抱きやすい悩みについても聞いてみた。

――白目さんにも小学生のお子さんがいらっしゃいますが、子どもの友達との関わり方で気をつけていることはありますか?

白目みさえさん(以下、白目):子どもが小さい頃は、何をしでかすかわからないので、できるだけ安全な場所を用意しておもちゃをたくさん並べ、「さあ遊べ」と言いながら見守り体制で仕事をしたり休憩したりしていました。公園などで遊ぶときも必ずそばで見ていました。

小学生になってからは、最低限のルールだけを伝えたあとはあまり関わらないようにしています。というのも私自身が子どもの頃、親がずっと見張っている家に行くのが苦手だった記憶があるからです。

家で遊んでいる場合は声が聞こえてきますし、ときどきトイレに行ったついでに「ジュース足りてるー?」などの声掛けをする以外は、特に問題がなければ関わりません。唯一様子を見に行くのは「何も聞こえなくなったとき」でしょうか。なんか怖いので。

――その怖さはわかる気がします(笑)。小学校低学年、中学年、高学年と成長するにつれ、友達との関わり方、それを見守る親の関わり方はどのように変わっていきましたか?

白目:性別や環境によって多少違いはあると思いますが、うちの娘たちの様子を見ていると、以下のような変化がありました。

小学校低学年では、友達関係はまだ「一緒に遊ぶ=友達」というシンプルな段階です。トラブルも「遊んでくれない」「順番を守らない」といった表面的なものが多く、親が約束の確認や基本的なルールのサポートをすることが必要だと思います。

中学年になると、娘の口から出てくる友達の名前が固定化されてきます。仲良しグループができ「仲間はずれ」「特定の子としか遊ばない」などの関係性の悩みが出てきました。競争意識や勝ち負けなど、力関係をめぐるトラブルも増えてくる時期です。この時期は、親が解決に入るよりも、子どもがどう感じたのかをじっくりと聞く関わりがメインだったと思います。

高学年になると、友達関係はより複雑になります。中学年のノリのままの子もいれば、信頼関係や秘密の共有を重視する子たちもおり、いじめや陰口なども増え、心理的なトラブルも増えてくる時期だと思います。思春期の入り口でもあるので、親に言わなくなることも多くなります。そのため直接的に介入するのではなく、見守りつつ相談窓口を常に開き、いつでも動けるというスタンスでいようと心がけていました。

取材・文=吉田あき