「大切なのはひとりで抱え込まないこと」“放置子”トラブルに巻き込まれたら… 心理士がアドバイス【著者インタビュー】

公開日:2025/10/6

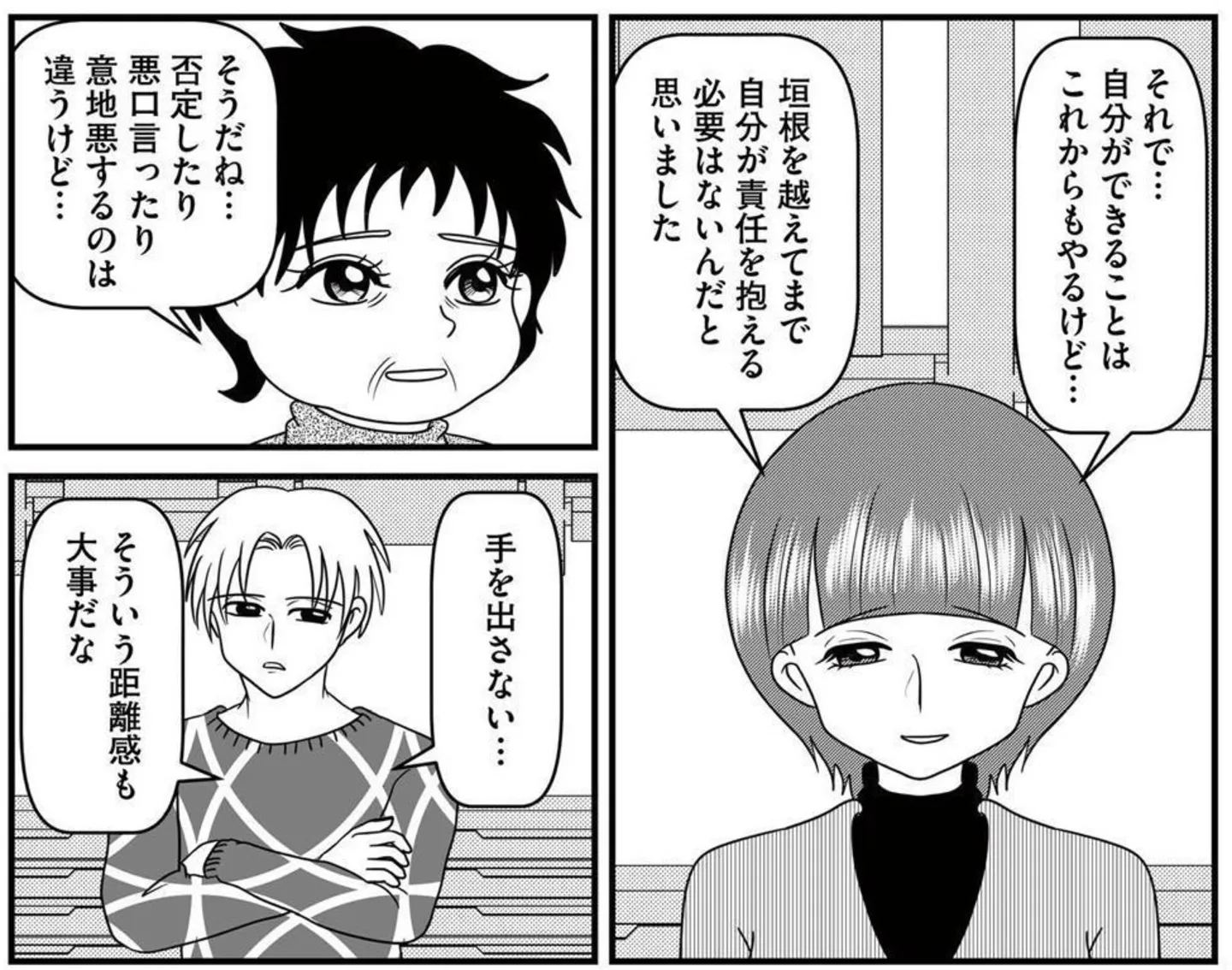

親からの愛情を受けられず、寂しい気持ちを埋めるように友達の家に居座ったり、友達の親に執着したりする「放置子」。セミフィクション漫画『放置子の面倒を見るのは誰ですか?』(白目みさえ/KADOKAWA)では、新1年生の莉華が入学説明会で放置子の“りっちゃん”に出会い、トラブルに巻き込まれていく様子が描かれている。

莉華の母親・しずかは不安定なりっちゃんをサポートしようとするが、娘が彼女から意地悪をされている事実を知って避けるように…。放置子に依存された親子のモヤモヤが「今まさに放置子に悩まされている」「周りにこういう子がいる」という人たちの共感を呼んでいる。放置子に限らず、子どもの友達関係や「いじめ」に悩む人にも刺さるものがあるはずだ。著者は、臨床心理士・公認心理師の資格を持ち、精神科に勤める現役心理士の白目みさえさん。スクールカウンセラーの経験もある著者が、トラブル時の学校への相談の仕方や、そこから一歩進んだ加害者側の支援について紹介しているのも本書の見どころだ。インタビューでは、本作にまつわるエピソードのほか、子どもの友達に対して親が抱きやすい悩みについても聞いてみた。

――本作は、放置子の実情や、その周りで振り回されている人たちの気持ちが手に取るように伝わる漫画です。その一方で、自身や地域で子育てに関わる人たちすべてに読んでほしい一冊だとも感じました。この漫画をどんな人に届けたいですか?

白目みさえさん(以下、白目):今まさに子どものことで悩んでいる方にも、これからそういう場面に出会うかもしれない方にも読んでもらえたらと思っています。そして、今は子育てや子どもに関わっていなくとも、もしご近所で気になる子を見かけたら「相談していいんだ」と思ってもらえたらうれしいです。

また、放置子に限らず、子育てや子ども同士の関わりはひとりで抱えるには大きすぎることがあります。親子だからわかることもあれば、親子だからこそわからないこともあるでしょう。解決が見えているのに子どもが違う方向に走り出したり、親が先に走り出して振り向くと子どもはついてきていない、そんなこともあるかもしれません。

だからこそ「困ったら第三者に相談してもいい」ということが、少しでも伝わればと願っています。

――現役の心理士さんということで、ほかに興味を持っているテーマはありますか?

白目:悪者がいてスカッと成敗するような物語は見ていて面白いですが、現実はそう簡単にはいきません。それぞれに事情があり、誰かを責めれば済む話ではなく、むしろ簡単に答えを出せないことに苦しんでいる人が多いのだと思います。だからこそ、そういうリアルな悩みや、モヤモヤを抱えながら折り合いをつけていく現実を描きたいと考えています。

同じ学校をテーマにしても、スクールカウンセラーとして見てきた保護者や先生、児童生徒の様子がありますし、児童相談所で出会ったケースもあります。そして「放置子」と呼ばれるような子どもが成長し、大人になって病院に来ている姿もあります。そうした場面ごとに、支援者がどこでどう関わっているのかを知ってもらえるように描いていきたいと思っています。

――作中に白目さんが適切な立場で登場されていて、作者を知っている方は「おお!」と思ったと思います。ご自身を登場させた理由とは?

白目:単純に出たがりなんです(笑)…というのもありますが、放置子の問題は家庭や子どもだけで抱え込むものではなく、周囲の大人や専門職が関わることで初めて解決につながると考えていたからです。

だからこそ、「どっかの見知らぬ心理士」ではなく、作者でもあり実際に現場で働いている支援者からの言葉として読者に届けたいと思いました。「ひとりで悩まなくていい」ということが少しでも伝わればうれしいです。

でもよく考えたら、知らない人から見たら「何この白目の人…」ですよね。今気づきました(笑)。

――放置子で悩む方にメッセージをお願いします。

白目:「放置子」という言葉を聞くと、「自分の子がそうなんじゃないか」と不安になったり、「あの子はもしや…」と近所の子のことを気にかけて悩んでいる方もいると思います。でも大切なのは「ひとりで抱え込む必要はありません」ということです。

親子だったり、子ども同士が友達だったりと、関係が近すぎるからこそ見えなくなることもあると思います。うまくいかないからといって、親の努力が足りないわけでも、子どもに問題があるわけでもありません。そういう時こそ、学校や地域、支援者など第三者の手を借りていただきたいと思います。

また、もし近所のお子さんのことで困っている場合も、ひとりで抱え込む必要はありません。これは支援者にもよく言われることであり、「みんなで関わってみんなで責任を持つ」という姿勢がとても大切になります。余力があるのでしたら構いませんが、そうでないのであれば「私がなんとかせねば」ではなく、地域や学校に「ちょっと気になる」と相談していただければ非常にありがたいです。

どうかひとりで抱え込まずに、安心できるところに相談してみてくださいね。

取材・文=吉田あき