呂布カルマと長州力も推薦する口喧嘩マンガ。肉体的な暴力一切なし、相手をキレさせたら勝ちの頭脳スポーツ「怒道」が熱すぎる

公開日:2023/9/3

歩きスマホをしている人に肩をぶつけられて、電車の中で大声で電話している人がいて、顔の近くで咳をしてくる人がいて、あるいは歩きタバコをしている人がいて……。日常生活を送っていて、イラっとしてしまう瞬間は数多く存在する。しかし、それがもしあなたを怒らせるために意図的にされたものだとしたら……!?

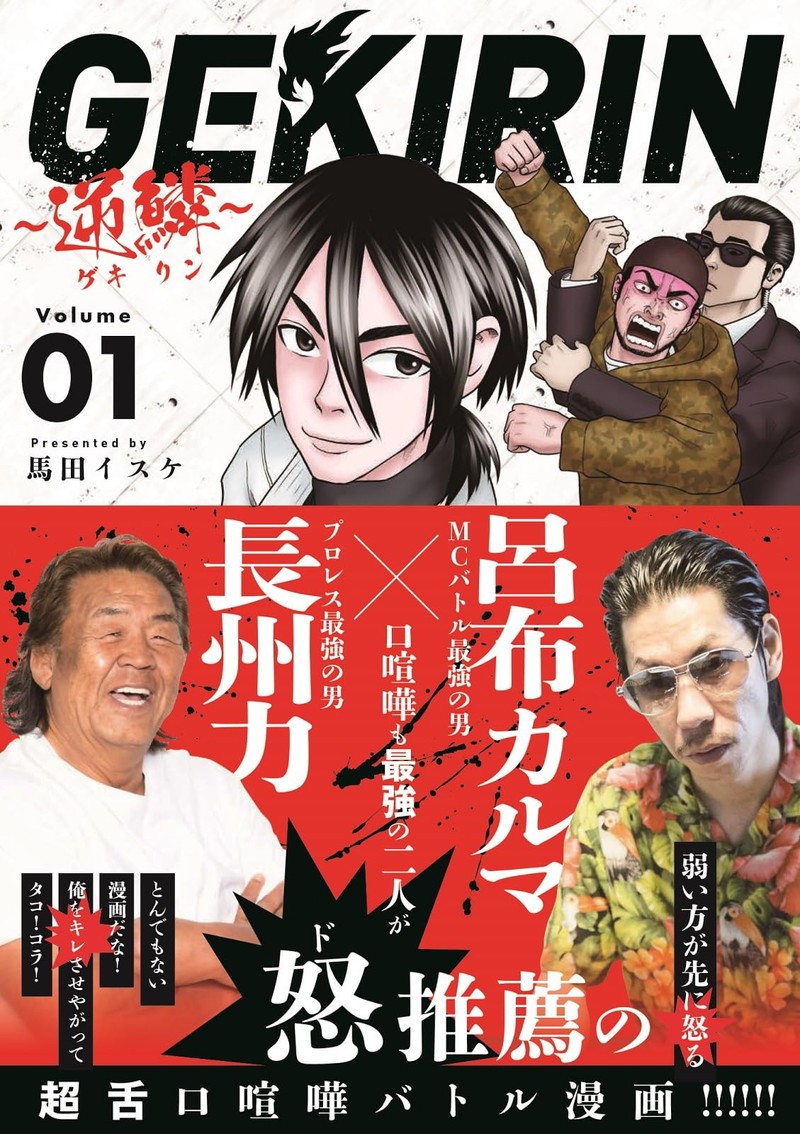

『GEKIRIN ~逆鱗~』(馬田イスケ/小学館)は異色のマンガだ。舞台は未来の東京。取り締まりの強化などによって、肉体的な暴力が社会から徹底的に排除された世界。現実の暴力がなくなったことで発展したのが、言葉によって相手の心にダメージを与える技術だった。

その技術が武道として洗練された結果生まれたのが「怒道(どどう)」だ。「相手を激怒させれば勝ち」というルールで、怒道家たちは、あらゆる手段を使い相手の逆鱗に触れ、青筋立たせ、キレさせようと奮闘する。言葉や表情、物を使って相手の心を逆なでしながら、「これだけは譲れない」という相手の心の怒りポイントを探る様は、まさに精神の格闘技である。

怒道で勝つためにはどのように振る舞う必要があるか。考察してみよう。

「変な髪形ですね」ストレスについての多角的な雑学が本書には詰まっている

怒りの発生には、ストレスが大きく関係している。よって、相手を怒らせることとはつまり、相手にストレスを与えることにほかならない。何十年と生きてきた人ならお気づきのように、人間がストレスを感じるポイントは数多く存在する。

例えば、精神的なストレス。見知らぬ人に急に「変な髪形ですね」と言われるシーンが本書にも登場するが、自分に置き換えて考えてみてほしい。戸惑いと同時に「なぜ赤の他人に、いきなり髪形について悪く言われなければならないんだ? お前の髪形のほうが変だろ」とストレス値が上昇していくだろう。容姿にこだわりの強い人であればあるほどそのストレス値の上昇は激しく、よってキレてしまう確率は上がるだろう。

他にも、物理的ストレスがある。「怒道」では物理的に相手の体に触れる行為は反則だが、耳からストレスを与える「騒音」はどうだろうか。ある怒道選手は、バイクを持ち込んで騒音を出すという手段で相手に多大なストレスを与えようと画策する。人間は70dB(デシベル)以上の音を聞くとうるさいと感じるらしいが、特に日本人は騒音が苦手とのこと。西洋人は動物の鳴き声や機械音を右脳で「音楽」と認識する一方、日本人は左脳で「言語」として認識する傾向が強いことが原因らしい。

こうしたストレス豆知識を、いちいち丁寧に解説してくれるキャラがそこかしこにいるのも本書の面白いポイントだ。時には解説者が、時には学道会極知道場師範代が、ある時には主人公が、その役を担い、ぺらぺらと怒り雑学を繰り広げる。

怒道は、攻撃だけでは勝てない。「アンガーマネジメント」で守備を固めるには?

さて、怒道が武道として洗練されたからには、ストレスを与える攻撃ばかりでなく、ストレスを与えられた際の守備もやはり発展している。どんなスポーツでもそうだが、守備が良ければ負けることはないからだ。そのため、怒りをいかに抑えるかという「アンガーマネジメント」の観点からも、本書はおすすめだ。

例えば、試合前にはリラックス効果のある「テオブロミン」が含まれるココアを飲むと良いことが示されていたり、「ネガティブダストビン」という手法も紹介されていたりする。これは、辛い出来事や嫌なことなどを紙に書き出し、その紙をゴミ箱に捨てることで、ストレスを受けた感情もいっしょに捨てていると脳に錯覚させる癒し技だという。

いかに相手にストレスを与えるか、一番ストレスを感じるのは何なのかを探る攻撃と、ストレスを感じた時にどう対処するかという守備、その両面が複雑に入り乱れるこの心理戦は、まさにスポーツのそれである。人がストレスを感じるメカニズムを知っていれば、その対処法もよりわかりやすくなるため、本書はストレスフリーに生きる上でかなり有用なのではないかと感じた。

そうした実践的な話もありながら、物語としての面白さももちろんある。主人公の父親は163戦無敗でギネスにも載る怒道家なのだが、過度な怒りを感じ過ぎたがために昏睡してしまっており、その謎を迫るために主人公は怒道の大会に出る……という奇妙な背景が設定されているのだ。怒り過ぎたがために意識を失ったとは一体――!?

怒道という新たなスポーツで繰り広げられる熱戦は、ただの口喧嘩ではない。相手にいかにストレスを与えるか? いかに自分のストレスをコントロールするか? という頭脳戦なのだ。本書は、物語を楽しみつつも、自分のストレスとの向き合い方を考えさせてくれるだろう。実生活で怒りを感じるたびに、思い出すことになるかもしれない。

文=奥井雄義