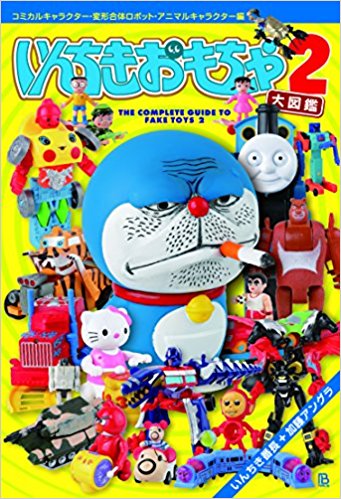

猫型ロボットがタバコを…!? 一目見たら忘れられない「いんちきおもちゃ」たち【著者インタビュー】

公開日:2017/6/5

変形ロボ風の機関車トー○ス、目線がおかしな方向に行っているミ○ーマウス、竹村健一ばりにパイプをくわえてハードボイルドな表情を浮かべるド○えもん……。確かに知っているキャラクターのはずなのに、何かが少しずつ違う!

どこから来たかよくわからない。でも「ソレっぽい」キャラクター玩具のことを、“いんちきおもちゃ”と呼ぶのだそうだ。

いんちきおもちゃを集めること、ともに約25年。その名もいんちき番長&加藤アングラさんが集めた珠玉のグッズを紹介する、『いんちきおもちゃ大図鑑2: コミカルキャラクター・変形合体ロボット・アニマルキャラクター編』(パブリブ)が発売された。

2008年に社会評論社より刊行され、長らく売り切れ状態だった『いんちきおもちゃ大図鑑』もパブリブから同じタイミングで復刊され、6月には3巻も出るという。一目見たら忘れられないインパクトを持ついんちきおもちゃを愛し続ける、いんちき番長さんにお話をうかがった。

皆に買ってほしくて、結果的にいんちきになった

――最初から本にまとめようと思って、いんちきおもちゃ集めを始めたのですか?

「最初はブログで紹介していたのですが、本を作るために始めたわけではなかったんです。元々僕はトランスフォーマーが好きで、トランスフォーマーは日本と海外で同時展開している作品なので、世界的に同じ商品が売られる場合もあれば、海外限定版もあって。僕がハマった80年代後半はまだインターネットもない時代だから、海外のものは同人誌や、友人が旅行先で買って来たカタログぐらいしか情報源がなかったので、それを眺めて『すげえ!』って言っていた程度でした。で、高校を卒業した1990年に香港旅行に行って、トランスフォーマーのおもちゃを探し廻ったんです。すると屋台で、日本のものでも海外のものでもないおもちゃが売られているのを発見して。トランスフォーマーはキャラクターが多いのが特徴なのですが、それでも見たこともないようなものがあったので、『いいじゃん!』と思って即買いしました。オタクって人が持ってないものを持つのが嬉しいんですよ(笑)。そのうち香港に行く機会が増えるにつれて、いんちきおもちゃの種類も芋づる式に増えて。気付けばこうなりました」

――トー○スに足が生えてるとか、ド○えもんが喫煙とか、どう見ても世界観が謎ですよね……。

「ロボットアニメのファンにもトー〇スのファンにも、どっちにも売りたい気持ちからそうなったのだと思います。いんちきおもちゃの特徴はそのままコピーするのではなく、何か一要素足すこと。サイズをバカでかくするとか金ピカにするとか、その時に流行っている要素を入れるんです。『変形』は流行の要素なので、やたら数があるんです。だから僕のような変形おもちゃが好きな人間が、いんちきおもちゃを好きになるのは当然の流れかもしれません」

――1巻は約300点を紹介していましたが、2巻はどれぐらい載っていますか?

「掲載数は数えていないんですけど、2巻を作る時点で載せたいおもちゃの数を数えたら、900点ありました。じゃあどうしようかということで、2巻と3巻に分けることにしました」

謎の世界観はデザイン魂ゆえのこと?

――いんちきおもちゃはムダに何かを足されたり変えられたりしているモノが多いですが、これは作り手に技術がないからなのか、それとも「オレのデザイン魂」によるものなのか。どちらだと思いますか?

「デザイン魂だと思います。これはあくまで僕の持論ですが、中華圏には『得た利益は皆で分け合う』って考えが根付いている気がして。どういうことかというと、たとえば『ド○えもんは皆のものだから、皆で自由に料理しよう』という考えが根底にあるのではないかと。メーカーロゴまでそっくり同じにしてしまうとただのコピー商品になりますが、いんちきおもちゃは元ネタのド○えもんを、それぞれが工夫して違った形に味付けをしています。そこに悪意はなくて、『あなたが作った果実を使って、私はこんなに美味しく料理しました』という世界なんです。だから最初はただの機関車のおもちゃだったはずが、次は迷彩色に塗って戦車みたいにして、上に恐竜を乗せてみようとかロボットにしちゃおうとかどんどんエスカレートして。しまいには『これ機関車のままじゃなくてもよくない?』となり、結果ロボットの体にトー○スの顔がついてしまう(笑)。そういう流れで作っているのだと推測します」

――今までは版権にゆるい印象があった諸外国も、最近は取り締まりが厳しくなった気がします。おもちゃ集めに影響があるのでは。

「多少はありますが、韓国の補身湯(狗鍋)と同じで、なくなることはないと断言します。なぜなら、需要があるから。今では海外のニセモノを作る工場は、メーカーの人でも見分けが難しいほど精巧なものを作れる技術を持っています。でもそういうものではなく、僕らのように味のあるいんちきおもちゃを求めている人がいるんです。それはモノマネ芸人の歌謡ショーを見る気持ちに、近いのかもしれません」

――いんちき番長コレクションは、現在何点ぐらいありますか?

「それは生まれてから今までに食べた、食パンの数を数えるようなものです(笑)」

――数えていないんですね……。置き場所取りませんか?

「実は自宅のほかに、収納用のコンテナボックスを借りています。収納場所はおもちゃオタクなら誰もが直面する問題ですが、僕は撮影用にパッケージを未開封で置いておかないとならない。でも遊びたいから開ける用にもうひとつ買ったりするから、一層置き場所がなくなるんです。でもアルコールやお菓子がやめられないのと一緒で、やめられないんですよね(苦笑)」

――いんちきおもちゃを楽しむコツを教えてください。

「元ネタをリスペクトした上で眺めることだと思います。2巻には日本で放送されていない『シーヤンヤン』という中国アニメのおもちゃも載せていますが、元ネタになじみがないとイマイチ楽しめないんですよね。でもこの本はおもちゃマニアだけに向けているわけではないし、ビジュアルだけで笑えるものを集めているので、元ネタを知らなくても楽しめる内容になっていると思います。なるべく万人が分かりそうなものを入れつつ、マニア向け小ネタを挟む構成にしています。だから『こんなモノを作ってけしからん!』とか目くじら立てずに、ゆるく笑いながら読んでもらいたいですね」

取材・文=今井順梨