胎児のふしぎを解き明かす“楽しくて、役にたたない本”!

公開日:2019/2/26

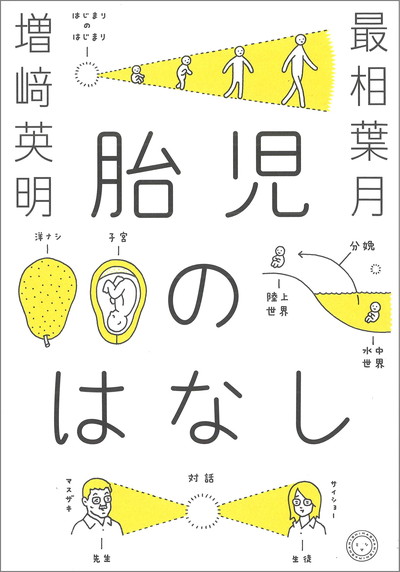

楽しくて、役にたたない本。『胎児のはなし』(最相葉月、増﨑英明/ミシマ社)の著者2人は、自身で本書のキャッチコピーをそのように表現する。

本書は産婦人科歴40年以上の増﨑英明氏と、科学系のトピックを得意とするノンフィクション作家の最相葉月氏の対談形式だ。「赤ちゃんが早朝や夜中に生まれやすいというのは本当か?」というような一般人目線の素朴な疑問も織り交ぜながら最相氏が質問を投げかけ、増﨑氏が産婦人科医として、父として、男性としてそれに答えていくというキャッチボールが愉快に展開されていく。

本書で繰り返し驚きとともに語られている事実を一つ紹介しよう。これは、父親・男性にとって朗報だ。(以下の引用は、増﨑氏が性教育の現場で、生徒に話している最中に得た気づきを語っているという文脈である)

そういえば、胎児のDNAって半分は父親由来だよなって。父親って母親の妊娠中は外にいてなんにも関係ないって思ってたけど、考えてみると、胎児を介して母親にいってるやん、父親のDNAが。えー、って!

胎児のDNAには父親と母親両方のDNA情報が入っており、その情報は胎盤を通じて母親のDNAとやりとりされる。つまり、母親の体には妊娠を契機に父親のDNA情報が含まれるようになるのだ。父親は胎動を感じることができず、出産することもできない。しかし、胎児は見えないところで母親と父親を繋いでいたのだ。

人間は「見えないこと」に太古から想像を巡らせてきた。胎児の神秘に関していえば、ヨーロッパでは精子の中にホムンクルスという小人が縮こまって入っているのだという「前成説」(人の形が最初からできている)が長きにわたって信じられていた。

現代社会の厄介な点は、多くのことが「わかってしまう」「できてしまう」ことだ。エコー技術の登場により、性別判定が胎内にいる段階からできるようになった。さらなる技術の発展は、胎児の動きを立体的にとらえ、表情までをも見えるようにした。精子の凍結保存も、ウェブ検索すると「手引き」が出てくるほど現実的なものになった。こうした発展が引き起こしかねない新たな問題は、映画や小説などの題材になっているので説明不要だろう。

出産する女性へのメンタル面の負担に関して言うと、軽減されたこともあれば、複雑化したこともある。増﨑氏は「自然分娩のほうが帝王切開よりもいい」という母親の思考をこのように評している。

自然分娩だろうと帝王切開だろうと、元気に生まれればそれでいいんですよ。それがゴールなんです、お産って。だって、無理やり経膣分娩することにメリット感じないですよ。

世に「存在」を生み出す妊娠・出産を巡るあれこれは、社会の成り立ちを露にする。「自然分娩のほうがいい」という考えひとつをとっても、周囲の人々からのプレッシャーや社会的風潮が当人に及ぼす影響も加味しなければならないだろう。

後期高齢者も、アラサー・アラフォー・アラフィフも、新成人も昔は当然ながら赤ちゃんだった。さらに言えば胎児で、精子で卵子だった。誰もが「そうだった」のに多くの謎に包まれている胎児について、今現在何がわかっていて、何がわからないのかを知ることが、どうして「役にたたない」だろうか。本書は、妊娠・出産に関する雑学的知識もさることながら、知的好奇心を存分にかきたててくれる。

文=神保慶政