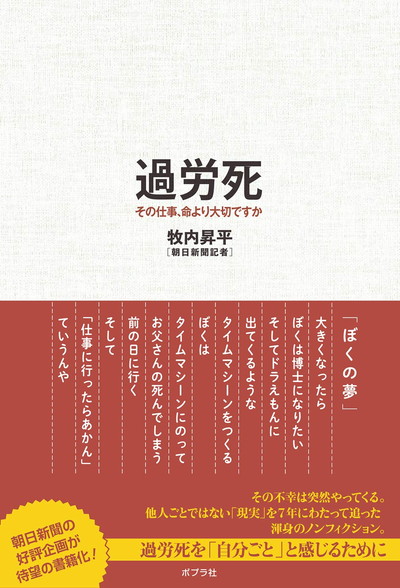

もはや、死んで、おわびするしかない。「過労死」で亡くなった11人と遺族の声にならない叫びの記録――『過労死 その仕事、命より大切ですか』

更新日:2019/4/2

私たちは働かないと生きていけない。お金を稼がないと生活できない。しかし働きすぎると、働くことを上司から強要されると、自ら命を絶つこともある。

『過労死 その仕事、命より大切ですか』(牧内昇平/ポプラ社)には、過労死で亡くなった11人の生きた軌跡と、その遺族たちの姿が記録されている。

本書の重みは途方もない。読み進めるほど胸がしめつけられる。彼らが勤めた会社に、その上司にどうしようもない怒りを覚える。できれば読みたくない。しかし読まずにはいられない。11人の声にならない叫びが、脳内でよみがえるように聞こえてくる。

■絵に描いた幸せを破られた市役所職員

塚田浩さん(仮名)は、和歌山県内の自治体職員だった。家族には妻の美智子さん(仮名)と息子のマー君ら子どもたちがいる。本書から察するに、塚田さんは絵に描いたような幸せな家庭を築いていたのだろう。美智子さんは夫について「やさしくて真面目な人でした。2人で話すときは、いつも私の顔を正面から見つめて一生懸命に聞いてくれました」と語る。慎ましくて微笑ましいエピソードの数々に、読み手としてもうらやましく感じる。きっと塚田さんも「こんな時間がいつまでも続けばいい」と思っていたに違いない。

しかしその幸せは、職場の異動を転機に破られることになる。

96年、塚田さんは「総務管理課文書係」に配属された。市政のルールを決める「条例」や「規則」の文案を作り、市議会に提案する重要な役職に就いたのだ。条文の作成にはミスのない正確さが求められ、市役所の各担当課と相談する必要があった。文書係の担う役割は大きく、多忙を極めた。

塚田さんは、はじめから自身がこの役職に向いていないことがわかっていたようだ。配属の翌年、職員が人事の希望などを書く「職員申告書」でこう訴えている。

私の能力不足から、行政手続条例の制定が遅れており、迷惑をかけて申し訳なく思っている。課題となっている情報公開についても、現行の体制では正直荷が重い

しかし90年代後半から、国から自治体に権限を譲る地方分権の流れが強まり、各自治体で行政の透明化や情報公開、条例作りが急務となっていた。時代のあおりを受けて、塚田さんの業務は増える一方だった。

■もはや、死んで、おわびするしかない

ここから先は読むのも辛い。配属から3年後の99年4月、心労が重なって胃潰瘍になった。医師からは静養すべきと強く勧められたが、塚田さんは「出勤する」と言い張って仕事復帰。あるときは「お父さん、命と仕事とどっちが大事なの? お願いだから休んでほしい」と美智子さんに懇願されたが、「あの仕事の山を思い出すと家でゆっくり寝ていられない」と、無理を押して仕事に出かけた。

そのうち胃潰瘍が再発し、疲れているのに眠れず、睡眠導入剤に頼る日々が続いた。自身も限界に達しつつあることを気づいていたようで、申告書には「非常に苦しい」「異動したい」と書いた。

温厚な人柄は影を潜め、イライラした表情を見せることが多くなった。帰宅後も仕事をするようになり、1日の睡眠時間は長くて4時間ほど。残業時間は、家に持ち帰った仕事も含めると200時間近くにのぼった。過労死ラインとされる「残業80時間」の2.5倍だ。

家族と過ごす時間さえなくなった塚田さん。本書に記された、マー君と遊んだ「最後のカルタ遊び」の1節に、心がしめつけられる。マー君と遊べないことに「すまんな」を繰り返した優しさと切実さに言葉をなくす。

そして、ついに限界を超えてしまった。2000年3月1日、塚田さんは美智子さんに「行ってきます」の挨拶もないまま、家を出た。挨拶もなく出ていくのは、13年間の結婚生活で一度もなかった。

塚田さんが向かった先は、市役所ではなく、大阪府と和歌山県の境にある紀見峠。自宅を出て数時間後、この場所で自ら命を絶った。

車内に発見された遺書の一部を抜粋したい。

もう、疲れて、修正案を考える気力がなくなった。申しわけない。仕事が多すぎ、そこまで詰める余裕がなかった。もはや、死んで、おわびするしかない。お許しください

塚田さんは最愛の美智子さんと、当時6歳だったマー君ら子どもたちを遺して、過労自死した。

■本書に記された11人の遺族たちの願い

本書に記されているのは、過労死で亡くなった11人と、遺族たちの声にならない叫びだ。

本書の第2章では、心の幼い上司から、強いパワハラだけでなく、殴るなどの非道な暴力を受け、精神的に追い詰められて亡くなった青年が記録されている。その悪質極まりない行為と、まったく反省の色も見せない上司の姿を読むと、どうしようもない怒りを覚える。亡くなった青年も、遺された家族も、悔しくて悲しくて、とても言葉にできないだろう。まさかこんな愚かな人間がこの世にいるなんて…こんなやつのせいで最愛の息子が過労自死するなんて…。

別のケースでは、会社と闘い続けた遺族の軌跡が紹介されている。深夜の過剰な残業が原因で働けなくなり、退職から半年後に「くも膜下出血」で亡くなった息子。過労が原因であることは明らかだが、「退職から半年」という期間が障害になり、労災が下りなかった。だから遺族は息子のために会社と闘い続けた。最高裁まで争った。その後、遺族が本書で語った言葉を、私たちはどう受け止めるべきだろう。

なにより遺族にとって、最愛の人が亡くなった過去を打ち明けるのは、大きな心労となる。あの辛くて悲しい記憶を再体験することになる。それでも11人の遺族たちが取材に応じたのは、本書に記された出来事が「現実で起きた」と、誰かに知ってほしいと願ったからだ。もう二度と過労死・過労自死を選ぶ人が出ないことを願ったからだ。

本書を読めばきっと読者の気持ちが暗くなる。遺族たちの気持ちを察していたたまれなくなる。けれども私たちは本書を読まなければならない。彼らの願いを受け止めなければならない。

■マー君が語った「ぼくの夢」

最後に、塚田さんの最愛の息子、マー君が語った「ぼくの夢」を取り上げたい。

塚田さんが亡くなったばかりの頃、当時まだ6歳だったマー君は、悲しみに暮れてポロポロ涙を流した。「パパがいなくて、僕悲しいわ」。そうこぼす息子に、気丈に振る舞う美智子さんも「ホンマやな」と大泣きした。

その後、マー君は「ぼくの夢」を口にする。

あるとき2人は、いろいろな仕事を紹介する番組を目にした。美智子さんは何気なく「マー君は大きくなったら、なにになりたい?」と聞いた。するとマー君はすぐにこう返した。

大きくなったら

ぼくは博士になりたい

そしてドラえもんに出てくるような

タイムマシンをつくるぼくは

タイムマシンにのって

お父さんの死んでしまう

まえの日に行く

そして

「仕事に行ったらあかん」て

いうんや

美智子さんはあふれる涙を止めるのに必死で、「博士になりたいんやなあ。すごいなあ」と答えるのがやっとだったそうだ。マー君が語った「ぼくの夢」は、やがて全国で語り継がれることになる。

本書に記された記録はすべて、私たちの知らない場所で「現実」として起きている。日本の労働問題を解決するため、働き方改革が進められ、パワハラ問題を是正する動きが広まっているが、まだとても十分と言えない。

過労死のニュースが流れると、「どうして死ぬ前に仕事を辞めなかったのか?」という声が聞こえてくる。しかし本書を読めば、そんな見当違いな意見は出てこなくなるだろう。

塚田さんのように強い責任感を抱いて、限界を超えて働く人がいる。もしくは上司から強いパワハラや暴力を受けて、「辞める」という選択肢が考えられないほど心身ともに疲弊する人がいる。

過労死は人災だ。人が人を追い詰めて引き起こされる。本書に記された記録の重さは途方もない。私たちは彼らの声にならない叫びを聞かなければならない。

私たちは遺族の願いを、どうやってでも、叶えなければならない。

文=いのうえゆきひろ