男はカネ、女は顔? 少子高齢化における結婚は国のためにするもの? 幸せな生き方を求めてあらためて考えたい新旧“婚活論”

公開日:2019/7/22

“婚活”という言葉にあなたはどのようなイメージを持っているだろうか。焦っている人がするもの? ガツガツしたイメージ? あるいは、きちんと将来を見据えた行動力の表れと感じている人もいるかもしれない。

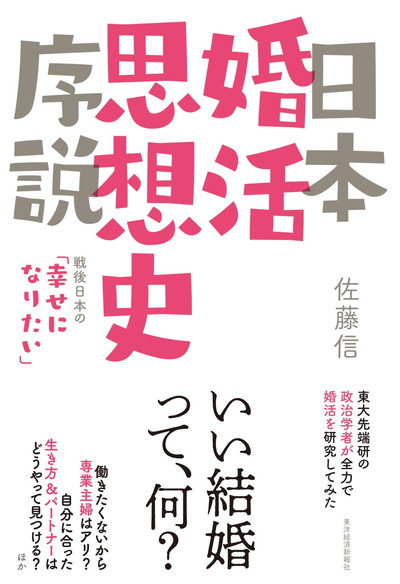

そんなさまざまなイメージを持つ“婚活”を真面目に論じた本がある。『日本婚活思想史序説: 戦後日本の「幸せになりたい」』(佐藤信/東洋経済新報社)だ。『週刊東洋経済』の本誌とサイトで連載していた婚活論をまとめたもので、著者は東京大学先端科学技術研究センターで政治学や歴史学の研究を行う大学教員だ。

政治や歴史を研究する大学教員が婚活を語るなんて不釣り合いに感じるかもしれない。しかし、婚活を流行的なイベントとして見るのではなく時代を反映するものとして捉えると納得がいく。本書を読み進めると、

「個人個人が社会の目を気にしながらそれぞれの生をどのように構想するかが、婚活論には凝縮して現れる」

と著者が語るとおり、時代とともに変わりゆく婚活に、政治のもとに存在する社会の影響や私たちの生活との関わりを強く感じるのだ。

また、本書は全編において本文の下段に著者と担当編集者による対談が載せられたテレビで言うところの“副音声”がある。どちらも基本的には同じテーマについて書かれているのだけれど、論理的な視点で語られる本文と、まるで友達同士のおしゃべりのように『テラスハウス』や『あいのり』、女優の結婚といった話題を語る対談であり、1冊で2つの楽しみ方ができる。

婚活から見える専業主婦志向回帰の話題とともに、そもそも結婚や婚活とは何かを考える序章から始まり、これからの結婚のかたちを問う終章で締めくくられる。メインとなる本文では、お見合い結婚がまだまだ残っていた1970年代から、婚活がブームとなったゼロ年代と呼ばれる2000年代末頃までに注目し、社会の変化とともに変わりゆく結婚や婚活について考察している。『Hanako』『an・an』『ゼクシィ』といった女性誌や少女マンガ、あらゆる分野の専門家や著名人の意見などを多く取り上げながら、出会いのかたち、適齢期問題、でき婚、共働きなどさまざまなテーマを幅広い視野で論じている。

たとえば、ゼロ年代の婚活論の主流とされる“マーケティング婚活”もテーマの1つ。マーケティング婚活は「自らのニーズを明確化し、その条件に沿ってターゲットを探し、そのターゲットに自分を売り込む」方法で、ライフスタイルが自由化した社会であることを前提として存在するものだという。その例として、TBSドラマ『あなたのことはそれほど』の冒頭シーンでは運命的な恋愛の先に結婚を目指すことを“昭和”と表現する一方、現実を見据えカネを重要条件として婚活する登場人物を現代的な女性として描いていることや、心理学者・小倉千加子氏は『結婚とは「カネ」と「カオ」の交換だ』と説いていること、婚活アドバイザー・山田由美子氏が男性がお見合いでOKをもらいやすい条件の基準を「5~6歳年下を希望するなら、年収500~600万円」「10歳年下を希望できるのは、年収1,000万円以上」と述べていることを挙げている。

さらに、結婚を社会や国に関わる“公”事でもあるとする見方にも着目している。国が国際的な競争力を持とうとすると一定程度の人口を維持する必要があり、そのためには結婚や出産の問題に関心を持たざるを得ず、結婚も出産も育児も単なる“私”事ではなく、“公”事にもなるのだ。

少子高齢化対策として出産・育児を推奨し、婚活を国家戦略のなかに位置づけるようにもなった国の動きは、社会改善と恋愛論・婚活論を併合した考え方に近いという。結婚においても男女の家事負担の平準化を前提とした働き方改善の動きもあるが、結果として女性に労働と出産の両方を求める傾向であることを著者は危惧している。その一方で、国民は必ずしも国の思惑通りに動かず、マーケティング婚活のごとく自身の人生のための未来を選択している人は多い。

そもそも、結婚とは何なのか。誰のためのものなのか。

夫婦別姓や同性婚、事実婚、再婚や独身といった選択肢があるなかで、今後どのような道を選んでいくべきかを、本書を読んであらためて考えてみてはいかがだろう。

文=Chika Samon