「新たな活動をする〜自分の可能性を広げる〜」『レア力で生きる』⑤

公開日:2019/7/27

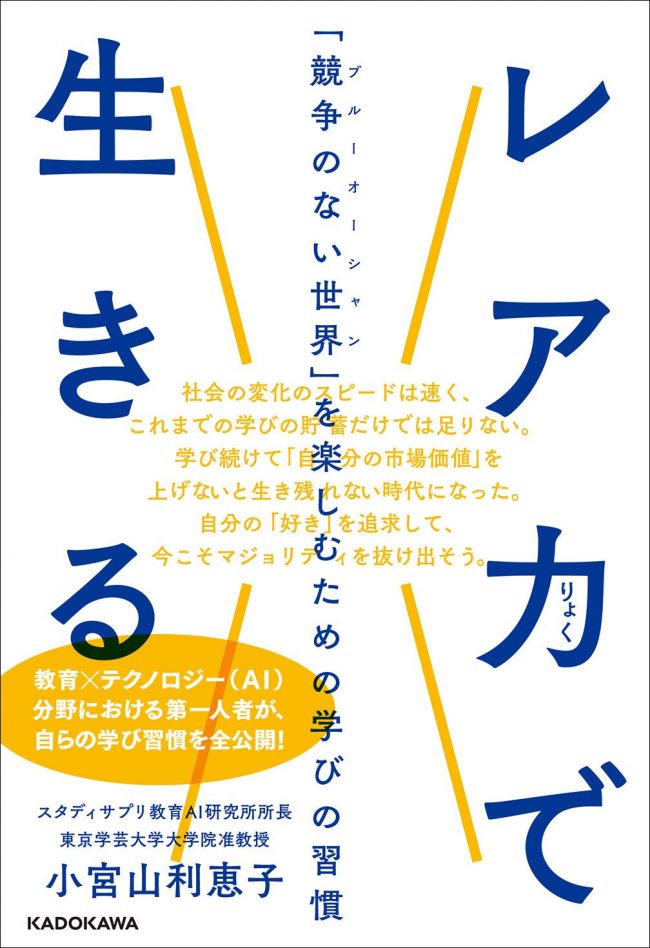

社会の変化のスピードは速く、これまでの学びの貯蓄だけでは足りない。学び続けて「自分の市場価値」を上げないと生き残れない時代になった。自分の「好き」を追求して、今こそマジョリティを抜け出そう。教育×テクノロジー(AI)分野における第一人者が、自らの学び習慣を全公開!

【05 新たな活動をする 〜自分の可能性を広げる〜】

じつは、ベネッセを辞めた後は半年間ほど、空白の時間を過ごして自分と向き合いました。「レア力の鍛え方・その2「Who am I ?自分の個性に向き合う」で詳しく述べますが、初めて民間企業で働いて自分の限界を知り、大小さまざまな壁にぶつかったことや、日本の教育の現実を知って考えたことなどを整理したかったからです。そして、自分は何をしたいのか、自分にはどういう仕事が向いているのか、もっと深く理解したかったからです。

そのうえで、「これからはやりたいことだけをやろう」と決めました。具体的にどういう仕事を選ぶべきか、40代に向けて何をすべきかを考える必要もありました。

その結論を出すまでは、久しぶりに思い切りやりたいことをやろうと思い、ゲームにハマってみたり、読みたかったマンガや本を片っ端から読んだり、DVDをTSUTAYAで借りまくって観たりしながら過ごしました。

そして、自分が子ども時代にゲームが好きだったことを思い出し、ゲーム会社で教育関連事業ができないか?と考えはじめたのです。そこで、転職活動を始めて、まず面接を受けたのが、当時、中途採用募集をしていたゲーム会社のグリー(GREE)でした。すると、ありがたいことにすぐに採用が決まったのです。

GREEでは経営企画戦略室という部署に配属され、地方自治体や政府との連携を進める役割を与えられました。ただ、それだけだと自分がやりたいことができない。そこで、他の社員とチームを組んで、ゲームと教育に関する新規事業の提案もしたのですが、ビジネスとして実現するにはハードルが高すぎることがわかったのです。

せっかく、自分が好きなゲームの会社に入ったのに、教育の仕事ができないのなら、また方向性を考え直さなければいけない……。

どうしたものかと悩んでいたところ、社長室に配属になるから全国の学校でテクノロジー利用に関する情報モラルの講演をしてほしい、との要望が社内で上がったのです。私が教育に関心があり、前職もベネッセだったため、講演先の学校も安心して話を聞いてくれるだろうというのが、選ばれた理由でした。

それまで大人数を前にして話したことなどありませんでしたが、学校を訪れれば教育の現場を見ることができます。先生や子ども達と直に接することもできる。それは、教育分野で仕事をしていくうえで貴重な経験になるだろうと思いました。

全国どこでも、無償で情報モラルの講演をするというCSR(Corporate Social Responsibility 社会課題解決のための事業)の活動に、全国の学校から申し込みが殺到しました。スタッフも3人に増員されて、全国行脚の旅が始まりました。

初めは10人の前で話すのも恥ずかしかったのですが、場数を踏むことに勝る訓練はありません。気がつけば、1500人を前にしても笑顔で話せるようになっていました。この時も、知らない世界でやったことがないことへのチャレンジが、大きな学びと成長につながったのです。

最終的に、全国各地の学校で150回ほど講演をして、携帯電話やスマートフォン(以下、スマホ)などのテクノロジーに対する先生たちの反応を、肌感覚で感じることができました。

残念だったのは、教育分野でのテクノロジーの活用方法について広く伝えたかった私の意に反し、当時は、携帯電話やスマホの怖さを子ども達に教えてほしい、という要望が大半だったことです。

もちろん、SNSの乱用などによる個人情報の漏えいやいじめ問題、有害サイト閲覧を防ぐため、ネットリテラシーをしっかり理解させて対策を講じることは大切です。

ただ、それはあくまでも前提条件で、ネットリテラシーを守ったうえでどう活用するかを私は積極的に伝えたかったのです。しかし、先生や保護者のテクノロジーに対する偏った先入観によるアレルギーを取り払うのは、たった1回の講演でできることではありませんでした。

そこには、ゲームを教育に活用することを考えている少数派の私と、ゲームもスマホも大反対というマジョリティの温度差が歴然としてあったのです。

使い方さえ間違えなければ、テクノロジーは教育の可能性を広げます。しかし、日本の学校教育の古い価値観や習慣の中で、そのことを浸透させていくためには、かなりの時間と労力がかかることがわかりました。

個人が、考え方や価値観を変えるのは容易な時もあります。何かのきっかけで180度変わることもある。けれども、マジョリティのルールや規制の多い世界の価値観や考え方を変えるのは、一筋縄ではいきません。それほど、組織や集団の「当たり前」や「常識」というのは手強く、ちょっとやそっと刺激したところでビクともしないのです。

私自身も、日本の学校教育にお世話になってきて、そのおかげで今があります。従来の教育方法に良い点もたくさんあることを知っています。

そのことを踏まえて、これから自分が教育とテクノロジーの分野で何かを成し遂げたいと思ったら、よほど意識的に自分から発信して、改革を起こさなければ、マジョリティを動かすことはできない。そんなマジョリティの壁の厚さを知ったことも今に生きています。