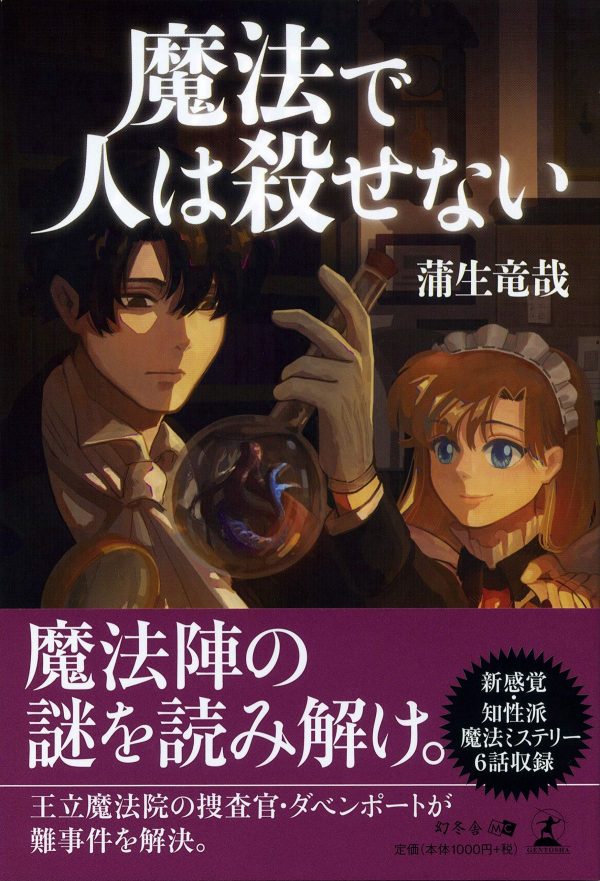

「灰は灰に、猫はメイドに」『魔法で人は殺せない』④

公開日:2020/3/23

森に佇む広壮な邸宅で、伯爵夫人の無残な遺体が発見された。捜査に赴いたダベンポートは、魔法による事件ではないと踏んでいたのだが…。王立魔法院捜査官が数々の事件に挑む1話完結の新感覚・知性派魔法ミステリー6話収録。多彩なキャラクターが織り成す奇想世界が、遂に出現する。

(4)

翌日、ダベンポートは努めてリリィと良く話すようにした。

「リリィ、今日はどういう予定なんだね?」

朝食の時、ダベンポートはわざわざ向かいにリリィを座らせて今日はどういう予定なのかを訊いた。

「午前中はお掃除とお洗濯、午後はお買い物に出かけようと思います」

ダベンポートの向かいでリリィが答える。

「お金は足りているかい?」

「はい、大丈夫です。この前たくさんお預かりしましたから」

「足りなくなったらすぐに言うんだよ? お金の心配をしなくていい程度には稼いでいる」

「はい」

リリィがにこりと笑う。

「ああ、そう言えば」

ふと思い出し、ダベンポートは一つリリィにお使いをお願いすることにした。

「はい。何でしょう、旦那様」

「今日、買い物に出た帰りにここの教会に寄って欲しいんだ。萎びた神父が一人いるはずだから、その神父に直近の葬式の予定を聞いて欲しいんだよ。僕が知りたがっていたと言えば話はすんなり進むはずだ」

「……お葬式の予定、ですか?」

リリィが不思議そうに首を傾げる。

それはまあそうだろう。事前に判る葬式なんてある訳がない。

不思議そうにするリリィを見て、ダベンポートは言葉を継いだ。

「連中も商売だからね、管区のどのジイさんがそろそろ死ぬとか、どのバアさんが老い先短いとかってことは把握してるんだよ。ちょっとそれを聞いてみて欲しいんだ」

「……わかりました」

まだ釈然としない様子ながらも、リリィが頷いて見せる。

「じゃあ頼んだよ、リリィ」

とダベンポートは朝食を終えると、止めるリリィを宥めつつ、今日は自分で皿を下げた。

昨日のうちに調べはほとんどついていた。

魔法院のアーカイブは素晴らしい。どんなに瑣末なことでも詳細に記録が残っている。

昨日も一時過ぎまで文献を漁った結果、ダベンポートが知りたいことはほとんど全て判っていた。

これ以上は試作と実験を繰り返さないと判らないだろう。

その日の夕食はポトフだった。豚肉とソーセージ、それにキャベツをコトコトと煮込んだ料理だ。

リリィが具を取り分け、スープを注いでくれる。

「やあ、いい香りだ」

夕食の間もダベンポートは心がけてリリィと言葉を交わすように務めた。

リリィはそれほど多弁な方ではない。むしろ、無口かもしれない。だがそれでも、リリィは時折笑顔を見せながら会話を楽しんでいるようだった。

「セントラルでお芝居が開かれていたんです」

上品にスープを口に運びながらリリィがダベンポートに教えてくれる。

「お芝居?」

「はい。結構有名な戯曲のようで、混んでいました」

「平日なのに暇な連中もいたもんだ」

呆れたようにダベンポートが言う。

「そうですね。上流の方が多いように見えました」

通常、メイドは主人と共に食事をしない。主人と使用人はそれそれが別の場所、別の時間に別のメニューを食べる。

だが、ダベンポートはそれを良しとはしなかった。

一人で食べる夕食は味気ない。リリィも一緒に食べなさい。……ああ、これは命令だ。

そういう訳で、二人はいつも夕食を共にしていた。

リリィも最初は戸惑ったようだが、嫌ではないみたいで今では楽しそうに一緒に夕食の席についてくれる。

「そうだ、リリィ」

食後のお茶を飲みながら、ダベンポートはリリィに言った。

「はい旦那様、何でしょう?」

「今日は地下の実験室を使う予定なんだ。そばにいると危ない。今日はお皿は洗わなくていいから地下には近づかないように」

「でも、そうしたら夜のお茶が……」

「そうか」─ちょっと考える─「ではこうしよう。僕は十時から実験室を使うことにする。リリィはそれまでに皿洗いとお茶の用意をしてくれるかい? お茶は書斎に持ってきてくれればいい。いつもよりも少し時間が早いかも知れんね」

「判りました」

リリィはコックリと頷いた。

「では今日は早めにお休みします」

「ああ、そうしてくれ。地下室と屋根裏部屋なら十分に離れているから安心だ」

と、ダベンポートは今朝のお使いのことを思い出した。

「ところで、葬式の予定は判ったかい?」

「はい、判りました」

と、リリィはスカートのポケットから何やら紙片を取り出した。

どうやら適当な紙をもらってメモしてきたらしい。

「……南ブロックでお爺さんが一人亡くなりそうです。西ブロックでもおばあさんが二人臥せっていますが、すぐに亡くなるかどうかは判らないとの事でした。今日も一件、お通夜があります。馬車に子供が跳ねられたんですって。かわいそう」

「ふむ……そうか、どうもありがとう。また来週お願いするかも知れない」

「判りました」

相変わらず、『わたしの旦那様はなんでそんな不吉な事に興味を持つのかしら?』と訝しむ様子だ。これは気をつけないと。教会に行かせるのはほどほどにしよう。

「リリィ、では片付けるか。僕も皿洗いを手伝おう」

ダベンポートは腕まくりをしながら立ち上がった。

「そんな!」

リリィが血色張ってダベンポートの前に立ちふさがる。

「ダメです旦那様、旦那様はお寛ぎください! 朝も夜もお手伝いしてもらう訳には参りません!」

「まあまあ、いいから」

「でも旦那様!」

ダベンポートは嫌がるリリィの柔らかな背中を押しながら、共に地下のキッチンへと降りていった。

「さて、では始めるかね」

夜の十時過ぎ、ダベンポートは羊皮紙に印刷した魔法陣の束を持って地下の実験室に入った。鉄の扉を厳重にロックし、万が一の場合に備える。

ダベンポートは魔法陣の束と一緒にお茶の入ったマグカップを持ってきていた。

今日のお茶はピーチの香りのものだ。

(相変わらず、おかしなお茶を買ってくる子だ。……だが、味は悪くない)

お茶を啜り、ワークベンチを動かしながら考える。

魔法陣は昨日見た文献を参考にした。領域の定義がダベンポートの実験室の定義とは異なるため書き換えたが、他はほとんどそのままだ。

持ってきたのは簡単な切断呪文の魔法陣とより高度な重力制御呪文の二種類。それぞれ領域の定義を少しだけわざと間違えて失敗する魔法陣とちゃんと詠唱に成功する魔法陣を準備した。使用するエレメントもそれぞれの魔法陣の分だけ用意する。

これを使って、跳ね返りを上書きできるかどうか実験する。簡単に言えば、同じ場所に二度魔法陣を描くのだ。極めて危険な実験だったが、他に手立ては考えつかない。それに領域を調整し直し、ちゃんと呪文の出力は最小にした。これなら最悪怪我で済むだろう。

ダベンポートはオーク材から削り出された重たいワークベンチを自分の目の前に動かした。床の印と慎重に合わせ、ワークベンチが計算してある領域から外れないようにする。土台が狂っていたのでは、いくら慎重に魔法陣を設計しても意味はない。この位置合わせは重要だ。

呪文の詠唱は全てこのベンチの上で行う。

このベンチには魔法院が開発した特製の仕掛けが施してあり、下のペダルを踏むと中に仕込まれている解呪呪文が作動するようになっている。コンパクト化されたこの解呪呪文が作動すると、半ば自動的に魔法陣を安全に解体し、消去する仕組みだ。

これを使えば、同じ場所で繰り返し呪文の実験を行う事ができる。魔法院の関係者なら誰でも最初に触る魔法具だ。

「では、切断呪文からだな」

ダベンポートはこれまでの実験の経緯をノートに書き留めると、最初の魔法陣をワークベンチにセットした。