何もないところで転ぶ…それ、“のどの筋肉”の衰えが原因かも!?/『声筋のすごい力』①

公開日:2020/3/22

最近、つまずくことが増えていませんか? 実はそれ、喉の筋肉=声筋の衰えが原因かもしれません。来たる人生100年時代、なるべく健康寿命を延ばすためには、声筋を鍛えることが大事です。誰でも簡単に始められる「声筋トレ」の方法をご紹介します!

そのつまずき、のどの衰えが原因です!

「年齢を重ねてつまずく回数が増えた」という方は、じつは多いものです。

また、ご家族など身近な人を見ていて、そう感じる方も決して珍しくはありません。

私も実際に、「つまずき」や「転倒」にまつわるご相談を日常的にたくさんいただきます。また、診察室で患者さんたちと接していても、つまずかれる場面をよく目にします。

「診察室でつまずくなんて、床に段差でもあるんですか?」

そう不思議に思われるかもしれませんね。

答えは、もちろん「ノー」。

極めて歩きやすいフラットな床で、障害物などありません。

でも、そんな「段差もない安全なところ」でつまずいてしまうことこそ、高齢の方にありがちな老化現象なのです。

「段差もないところでつまずいてしまうなんて。一体どんな対策を立てたら、予防できるんですか?」

このような質問もよくいただきます。お気持ちは、よくわかります。

たとえ、自宅を段差のないバリアフリー仕様にリフォームして、環境面に十分な配慮をしていても、もしつまずいて転倒してしまったとしたら……。

骨折、入院、それから長い寝たきり生活へと突入するのではないかと、心配になってしまいますよね。そこで、のどの専門家である私が、ちょっと専門的なお話をさせていただくことになります。

結論からズバリ申し上げると、「何もないところで、おっとっととつまずいてしまうこと」の大部分は、声筋(のど)の衰えが原因です。

だから、つまずきや転倒を未然に防ぐために、声筋を鍛えることが大事なのです。

こう切り出すと、たいていの方は目を丸くして驚かれます。

「ええっ? つまずいてしまう理由って、足腰の老化や、空間を認識する力の衰えなどではないんですか?」

もちろん、それらも原因のひとつです。

さらに言うと、脳の認知機能や平衡機能などの低下、視力の悪化、足の深部感覚の鈍化なども、つまずく理由として想定されます。

「人は年を取ると、さまざまな原因が複合してつまずくようになる」

そんなふうにも言えるでしょう。

でも……。

にわかには信じがたいかもしれませんが、何もないところでつまずいてしまう主な原因は、私たちの「のど」にあるのです。

「のどと足は離れたところにありますよね。そのふたつが、どうしてそんなに深く関係しているんですか?」

熱心にそう尋ねてくださる方もいます。

この章では、小さな「のど」が果たしてくれている大きな役割について、わかりやすく解き明かしていきます。

ここでひとつお断りを入れさせていただきます。「声筋」は「のど」の中にある一部分ではありますが、この本の中では同義的に使っていますのでご了承ください。

誰も知らない、何もないところで転ぶ理由

そもそも「のど」という言葉を聞いて、どのような働きを思い浮かべますか?

「声を出す」「息をする」「食べ物を飲み込む」。

もしかすると、連想される役目はこれくらいではないでしょうか。

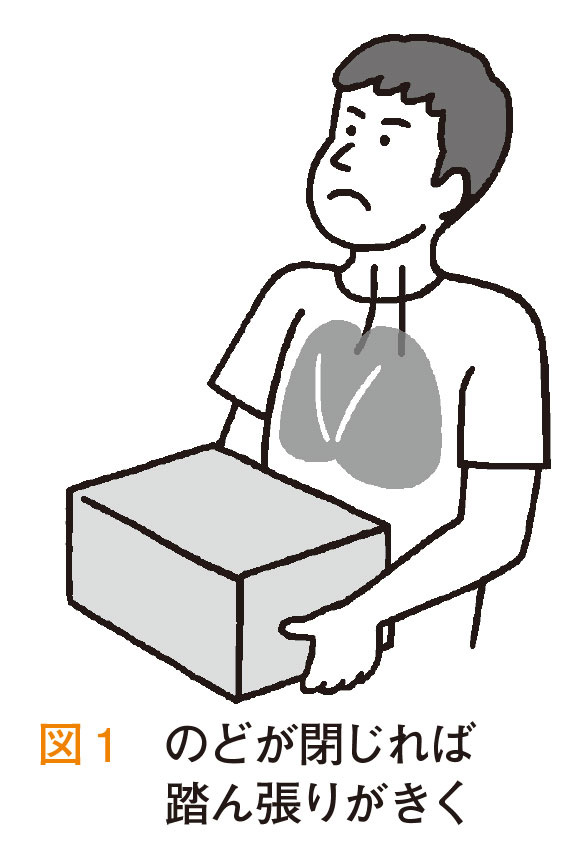

じつは、のどはもうひとつ、地味な働きをしています。「のどをピッタリ閉じることで、肺を風船のようにパンパンにふくらませ、体を安定させる」という働きです。(図1)

そのおかげで、私たちは踏ん張ったり、瞬間的に大きな力を出すことができるのです。ですから、のどが衰えて、のどをピタリと閉じることができなくなると、足元がふらついたり、しっかりと踏みとどまれなくなったりしてしまいます。

その結果、「何もないところで転ぶ」というわけです。つまり、つまずかないために必要な「踏ん張り力」とは、足腰だけの問題ではないのです。

これは、ほとんどの人が気付いていない事実なのですが……。

肺をふくらませて、のどでピッタリと栓をしてつくった「胸の風船」を無意識のうちに支えにしているからこそ、姿勢を保ったり、体を思い通りにしっかりと動かせたりするのです。

もしのどがピッタリと閉じていない場合、空気がそこからプシュップシュッともれて、自分の姿勢を保つことができなくなってしまうのです。

つまり、のどとは「空気栓」として、非常に大事なのです。

ではなぜ、のどが衰えると、のどを閉じることができなくなるのでしょうか。

それは、のどが数種類の筋肉から成り立っているからです。これが声筋です。

よく知られているように、加齢とともに全身の筋肉は衰え、筋肉量も減ってきます。のどとて、その例外ではありません。年齢を重ねて何もせずにいると、自然にその力は落ちていきます。

ですから、何もないところで高齢の方が転ぶのは、のどの筋肉(声筋)が衰え、胸の風船の栓がピッタリとできなくなった結果なのです。

「胸に風船なんてあるの?」、そんな声も聞こえてきそうです。

たとえ話ではなく、私たち人間は実際に肺に空気をためて、日常的にうまく活用しています。わかりやすい例を挙げてみましょう。

重い荷物を持ち上げるとき、瞬間的にぐっと力を出さなければなりませんね。

その瞬間、あなたは息を止めた(息をこらえた)記憶はありませんか?

「今から息を止めなければ」とわざわざ考えるまでもなく、多くの方は無意識のうちに、息を一時的に止めているはず。

それこそ、「のどを閉じて、肺をパンパンに張って(=風船をパンパンにふくらませて)、上体を安定させているということなのです。

また、重たい荷物を移動させたりするときに「よっこいしょ!」「せーの!」などのかけ声を出すことも、同じ原理です。

力を込めなければいけない瞬間に、あえて大声を出すことで、のどがピッタリと閉じ、より大きな力がスムーズに出せるのです。

そんな体の仕組みを、誰かに科学的に教わったことがなくても、私たち人間は、なんとなく「胸の風船」の便利さを本能的に知っていて、活用してきたのだといえます。

一流のアスリートを見ていても、「ここぞ」という瞬間に声を出し、好成績をたたき出している選手は大勢います。

有名なところでは、オリンピックのハンマー投げ金メダリスト、室伏広治さん(東京医科歯科大学教授)です。著作によると、室伏さんは、出したい力によって、発声する音を使い分けているそうです。

ハンマーを空気を切り裂くように投げるときには「いええい」。さらに力を入れるときは「ぎええぎ」。空気をつなぐように投げるときは「おううお」。さらに力を入れるときは「おぐぐお」と濁音を入れるのです。

(引用:『ゾーンの入り方』/室伏広治著/集英社新書)

重たいハンマーを投げることを極めたメダリストの考え方は、非常に参考になりますね。

もちろん私たちが、日常でハンマーを投げる必要に迫られることはありません。

でも、「必要なときに、踏ん張り力を発揮すること」は、つまずきや転倒を防ぐことに直結します。

のどをピッタリと閉じて気管を閉鎖し、胸の風船をパンパンにふくらませて上半身を支え、踏ん張り力を発揮していきましょう。