親子で読みたい1冊! オストメイトに熱中症…ツアーナースの体験談を通して小児医療の知識を学ぶ

更新日:2021/6/3

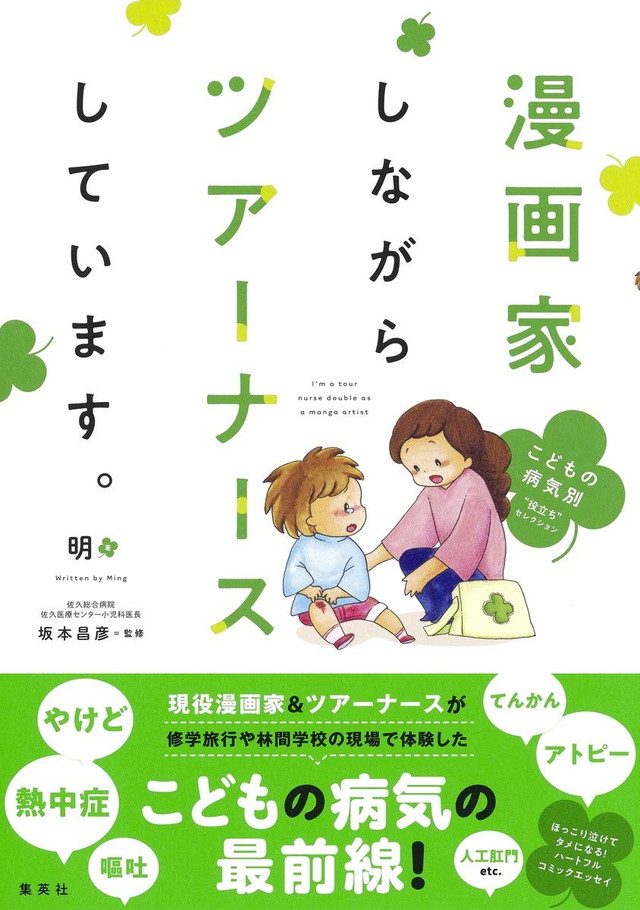

またぞろ、お笑い芸人の不倫が話題になったが、プライベートな出来事をどうして大々的に報じなければならないのか私には分からない。唯一、その芸人の行為で問題があったとすれば、逢瀬の場所に多目的トイレを使ったことのはず。記事でもテレビ番組でも、多目的トイレについての説明をサラッと流しているのを腹立たしいと思っていたときに、分かりやすく解説している『漫画家しながらツアーナースしています。こどもの病気別“役立ち”セレクション』(明/集英社)を入手したので紹介したい。

ツアーナースとは、修学旅行や林間学校に同伴する看護師の通称で、実は1年ほど前に前作を本稿で取り上げことがある。作者によれば、ツアーナースでの経験を漫画に描いたところ読者から大変に反響があったそうで、「みんなが知ってたら役に立つこともいっぱいあるのにな…」と思い立ち、小児科医である坂本昌彦氏の協力を得て今回の作品を手掛けたという。

知ってほしい多目的トイレのこと

多目的トイレで、洗面台にしてはやけに幅広く深い洗い場を見たことのある人もいるだろう。そこには、成人のお腹くらいの高さに鏡も設置されていたはずだ。それらは、お腹に作られた便や尿の出口となるストーマ(人工肛門)に装着して、排出物を溜めるストーマ装具を交換したりストーマを洗ったりするためにある。

こうしたトイレは普及してきたとはいえ、やはり旅先で探すのに作者は苦労しており、オストメイト(ストーマを造設した人)である子供の対応をしたエピソードは大いに参考になった。特に、ストーマは服に隠れて見えないため、多目的トイレから出てくると「健康なのに車イス用のトイレ使ってる!!」」と云われてしまうこともあるそうで、自分の排泄のことを赤の他人に説明するのは大人だって躊躇われるだろうから、云われた子供の心情は察して余りある。そのため作者は、健康に見える利用者をくれぐれも詮索しないでほしいと、理解を求めている。

熱中症は命にかかわる

それから今年は猛暑となる予報が出ているので、熱中症に気をつけたいところ。作者が携わったサッカーの合宿では、かなり暑くなる予報が出ているにもかかわらず、練習のスケジュールがびっしりで、指導者に休憩と水分補給を増やすよう助言しても「子どもたちのことは俺たちがいちばんわかってる!」と取り合ってもらえなかったのだとか。案の定、一人の子共が熱中症になったため救急車を呼ぶよう指示して、病院へ搬送する事態に。ところが、救急車を見送った直後に指導者は平然と練習を再開しようとしたばかりか、救急車を呼んだことについて「何もなかったら看護師さん責任取ってよ」などとさえ云い放つ始末。さすがに作者も、熱中症は命にもかかわることと「助かっても障害が残ることだってあるんです!!」と猛反論し、子供も大人も全員を集めさせて調べてみたら、やはり軽度の熱中症を起こしている子供たちがいたそうだ。

本書では、似たようなケースに悩まされる作者の様子が何度も出てくる。例えば、「ケガしたら消毒してよく乾かして」というのは過去のこと。現在は水道水で患部をよく洗ったら、被覆材などでおおって適度に湿った状態を保つのが主流なのだが、「ケガしたのに消毒してくれなかった」と保護者から苦情が入ってしまうのだとか。

救急バッグの中身に薬は不要?

同様に救急バッグには、「病気→くすり」「ケガ→消毒」が入っていると思っている人が多いが、作者が「いちばん必要なのに入ってないことが多いよーーーー!?」と訴えている必需品は、「使い捨て手袋」「マスク」「ビニール袋」の3つ。これらは感染を「しない」「させない」「広げさせない」ためだそうで、出血や嘔吐した時はもちろん、風邪などで看病するさいにも使い、他の必要な物のリストと共に使い方が載っている。

体調を悪くした子供たちを前にして、不安にさせまいと笑顔を絶やさない作者はその裏で、頭をフル回転させて状況をチェックしている。そのチェックポイントは親だけでなく、子供と関わることがある人には、救急車を呼んだり医療機関に連れていったりする際の参考になるはずだ。とはいえ素人では落ち着いて観察できないだろうから、子供の様子をスマホで撮影しておくのも良いかもしれない。

当たり前だが子供と大人は体力や体調の変化の仕方が違う。オストメイトの件を見ても、心理的なケアにもより注意が必要だろう。本書を読んでいると、ツアーナースである作者が周囲の大人の無理解と遭遇するたびに怒りが込み上げてしまったが、作者はあくまで「やさしく教えてあげれば いつかみんなが知れるようになるからね」と語り、監修した坂本医師も「私も専門外のこと、たとえば法律のことなどは全然わかりませんから仕方のないことだと思います」と述べていて、自分の狭量さを反省した。本書は親子で学ぶのに適していると思うし、なにより知識が身につくだけでなく、周囲に目を向け、誰かを応援したくなる内容だった。私も、「笑顔の数が増えるといいな!」という作者のメッセージを大切にしたい。

文=清水銀嶺