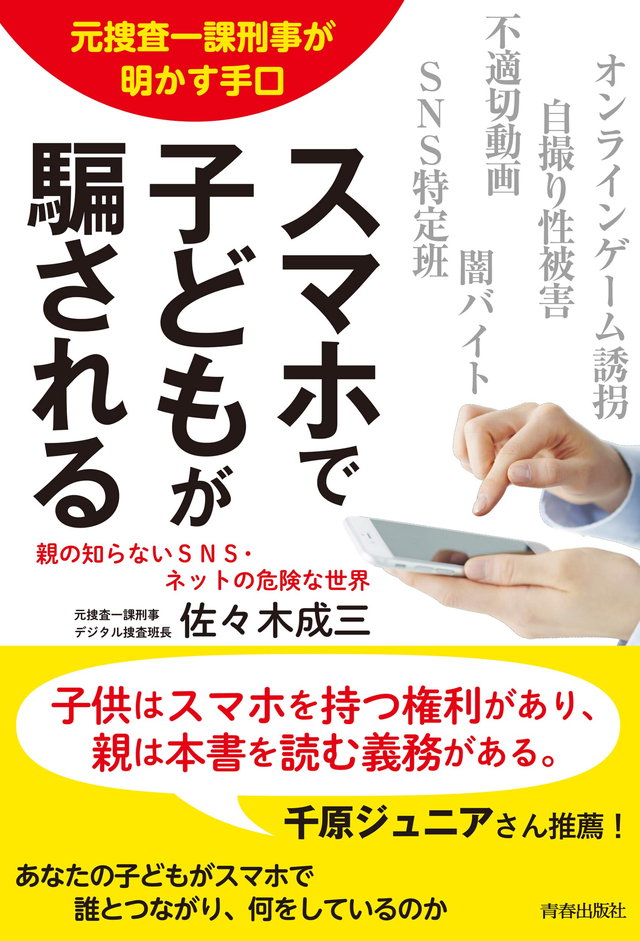

危険性を明確に知り、子どもにネットリテラシーを教えよう/元捜査一課刑事が明かす手口 スマホで子どもが騙される②

公開日:2021/3/23

なぜ、どのようにして、子どもたちはSNSやオンラインゲームがらみの犯罪や事件に巻き込まれてしまうのか。SNS誘拐、自撮り性被害、闇バイト…元捜査一課刑事が明かす「親の知らないSNS・ネットの危険な世界」をご紹介します。

交通ルールを教えるようにネットリテラシーを教えよう

複雑なネット社会、SNSの危険性から子どもを守るためにはどうすればいいのでしょうか?

突然ですが、ここで大人である皆さんに質問です。

車の危険から子どもを守るために、複雑な交通ルールを誰が教えていましたか?

子どもが一人で自転車に乗って通学しているのは、親が小さいときから日常生活の中で交通安全教育をしていたからですよね。

「車は危険」「信号をわたるときは注意する」

道路の真ん中を歩いている子どもはいません。当たり前のことかもしれませんが、親も交通安全の大切さを理解しているからこそ、子どもに伝えることが可能だったはずです。そして何気ない日常会話で伝えていたことを、子ども自身も理解して、習慣化できるようになっていったのです。

それはネットという複雑な世界でも同じこと。

交通安全のルールを教えるように、ネット社会の安全ルールを教えてあげなければいけません。ただ、親がネットの危険性を明確に知らなければ、子どもに教えることはできません。

それどころか、小さいころからスマホやタブレットに親しんでいる子どものほうが、扱いに慣れているのではないでしょうか。その結果、ネット情報がどんどん頭の中に入り込み、何が正しくて何が悪いことなのか、何が推測で、何が客観的な事実なのかわからなくなってしまいます。

どんなにスマホの使い方に慣れていても、子どもたちはこういった情報をフィルタリングする能力が欠けています。

間違っている情報を正しいと思い込み、逆に正しい情報を間違っていると勝手に判断してしまうと、社会的な混乱が発生する可能性が高まります。

ネットの情報は玉石混交です。その情報源があいまいなものもあります。このことを理解した上で、調べる癖が備わっていないと、大きな誤りを起こしてしまいかねません。

フォロワー数が多いから、「いいね」がたくさんついているから、みんながやっているから、正しいことだと思い込むのは大変危険です。

「情報弱者」は騙される時代

とくに日本の子どもたちは目に見えない「同調圧力」に弱いといわれ、これがSNSによって悪用される恐れがあります。

答えをネットで探すことが習慣になり、思考力をまったく動かせないまま、皆が同調してしまう仕組みがあるのです。

とくに子どもたちには、「わからない」という選択肢があることも知っておいてほしいと思います。教育現場でも家庭でも、子どもたちには「わからない」という答えが言える環境が必要です。

それが、子どもが自分自身で考える習慣につながるのではないでしょうか。

文部科学省が中学生のスマホ持ち込みを条件付きで許可する方針を決めた今だからこそ、スマホの正しい使い方、怖がり方を伝えていくべきでしょう。

「みんながやっているから、この答えなんだ」というのは、よく考えた上での結論ではないですよね。

子どもに早いうちからスマホをさわらせるのはよくないと思っていませんか?

私は遅くとも高校生になる前までには「正しいスマホの怖がり方」を教えることが重要だと思っています。

これからの時代、情報弱者になってしまうと、どんどん情報が入ってこなくなります。

情報が入ってこないということは、今の時代にとって非常に損なことです。便利なサービスや得する情報も入ってきませんし、犯罪にも巻き込まれやすくなります。

危険だからさわらせない、危険だからブロックする、ではなく、さわらせた上で正しく怖がらせることが大切です。

私の友人は、子どもの7歳の誕生日にナイフをプレゼントしたそうです。そう聞くと「なんでそんな危険なものを」と思うかもしれません。

でも彼は、ナイフは人を切るものではないことを教えるために、プレゼントしたそうです。ナイフを使ってキャンプで木の枝を切ったり、料理をさせたりしています。

つまり、小さいときから、ナイフの正しい使い方を教えているのです。ナイフで指を切ったら痛いし、ましてや人を切るものではない。ゲーム上でのナイフは凶器です。もしゲーム漬けのまま大人になってナイフを持ったら、それは「道具」ではなくて、「人を切るもの」になってしまいます。スマホも同じです。

スマホを取り上げるより、正しく使わせるほうが安心

フィルタリングや有害サイトをブロックするなど親がどんなに対策をしても、100%安全だと言い切れる対策はないと思ってください。

もちろん子どもからスマホを取り上げたら安心、ということでもありません。それよりも、正しく使わせるほうがリスクは少ないと思っています。

もはやスマホは日常生活に欠かせないものになっています。スマホがなければ仕事も成り立ちません。実際私も、仕事から家に帰って、ソファに寝転がってスマホをずっと見ていることだってあります(もちろん、仕事で必要不可欠だという大前提ですが)。大人がスマホを手放せなくなっているのに、子どもだからという理由で「スマホを使うな」「ゴロゴロしながらスマホばかり見るな」と言えるでしょうか。

私は子どもにスマホを「使わせない」という考え方には反対です。

2020年、文部科学省は原則禁止としている小中学校での携帯電話の持ち込みについて、中学校では一定の条件のもと、持ち込みを認めることが妥当としました。

これについて、時期尚早ではないかという意見があるそうですが、とんでもない!

私は家族でルールを決めた上で、持たせるべきだと思います。

それよりも、学校に持ち込みができるようになると、授業中などは学校が生徒のスマホを預かることになります。むしろ、そのほうがリスクが高いのではないかと危惧します。

もし盗まれたらどうなるのか、1か所に保管していたら、丸ごと盗まれた場合の被害はどうなるのか。ぜひしっかりと管理していただきたいと思います。

これからのネット社会を生きる子どもたちにスマホやゲームのネットリテラシーをどう育てていけばいいか――本書がその一助となれば幸いです。

佐々木成三