継続はメタルなり!/メタルか?メタルじゃないか?⑪

公開日:2021/5/15

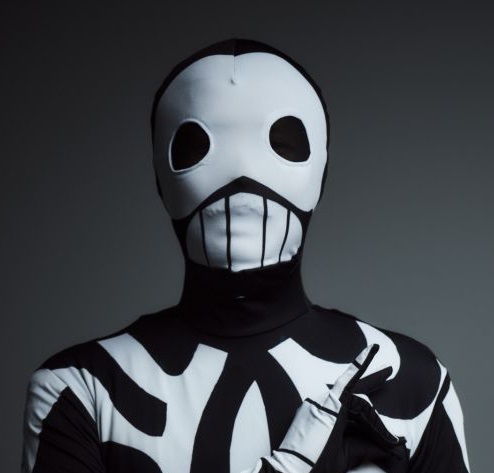

“新しいメタルの誕生”をテーマに“BABYMETAL”というプロジェクトを立ち上げ、斬新なアイディアとブレること無き鋼鉄の魂で世界へと導いてきたプロデューサー・KOBAMETAL。そんな彼が世の中のあらゆる事象を“メタル”の視点で斬りまくる! “メタルか? メタルじゃないか?”。その答えの中に、常識を覆し、閉塞感を感じる日常を変えるヒントが見つけられるかもしれない!!

文化なり生活様式なり、ひとつのものが世代を超えて受け継がれていく、続いていくというのは、そこにどんな秘密があるのだろうか。

これだけ流行り廃りの激しい世の中で、そうした継続の力に目を向けるのは、非常に有意義なことだと思う。

例えば宗教を考えた時に、キリスト教にしろイスラム教にしろ仏教にしろ、寄る辺となるべき聖典が存在する。その解釈によって様々な教義に枝分かれしていくという発展の仕方は、メタルがいくつものサブジャンルに分かれて今もなお存続している様子とかなり酷似している。

キリスト教を例にとれば、毎週日曜に教会に行ってお祈りを捧げ、聖書の一説を読んだりするわけだ。その行為というか習慣というのは、週に一回自らのベースの部分を確認する作業なのだと思うのだ。あ、わたし間違ってなかった、とか、あの時の俺の発言ちょっと違ったかも、というように。

もっと言えば、聖典やそれを読む行為は、精神的な安心装置という機能を果たしているのだと思う。それの発展系というか、すごく世俗的な解釈のされ方をしたものが、占いにおける「ラッキー○○」みたいなものではないだろうか。今年のあなたのラッキカラーはゴールドです。ゴールドの財布を持つといいことがおきますよ、的なやつ。それで安心感を与えるのだ。

とにかく、これというひとつの体系を示すベースがあるというのは、継続していく上で外せない要素ということだ。

メタルにはそれがある。誰がどう聴いてもこれはメタルだと認識できる型が存在する。その型にはまり、折に触れて確認しながら、その型からいかに逸脱していくかを探る、それがメタルという音楽の宿命なのだ。

考えてみれば、何十年、あるいは百年以上続いているブランドというものは、ベースとなる考え方なり世界観を有している。それがわかりやすく表れているのがロゴだったりするわけだ。そうした、継続力のあるブランドは必ず足し算でブランディングが成り立っている。要するに、数年で答えは出ないということだ。核となるべきものはありつつ、それを何十年とかけて浸透させていく。そうした積み上げによってしか確固たるブランドは成立しないと思うのだ。

しかし今は、足し算ではなく掛け算的な考え方が支配的なような気がして仕方がない。社会全体がとにかく早く結果を出さなければいけないという強迫観念に囚われている。

グッチもルイ・ヴィトンもアイアン・メイデンも、1年や2年で誰しもがロゴを見ればそのブランドが認識できるというレベルにまでは到達していなかったはずだ。成功のポイントは、いかに儲けるかを先に考えるのではなく、いかに継続させていくかを見据えることにあるのではないだろうか。

ベースを守りながらも新しいチャレンジは必要

一方で、同じことを繰り返しているだけでは継続することは難しい。ベースを守りながら、新しいチャレンジも必ず必要になってくる。

コロナ禍の時代、飲食業者の皆さんのご苦労は相当なものだろう。老舗の名店でも自粛続きの世の中で苦戦を強いられるのは致し方がない。そこでウーバーイーツのような新しいシステムを取り入れることで、老舗の味をより多くの人に知ってもらうことができ、結果、ブランド力が高まったという例もあると聞いたことがある。

でもだからと言って、ベースを失ってしまうようなチャレンジはちょっと考えものだ。

アイアン・メイデンが、急にロゴを変更して、「あいあんめいでん」となぜか日本語で、しかも平仮名で、アキバの萌え系みたいな感じになったらどうだろう。ロン毛を振り乱していたメンバーが、爽やかにツーブロックをキメてオーバーサイズのトレーナーか何かを着用しだしたら? サウンドはオール打ち込みになってライブでは楽器演奏そっちのけでダンスを始めたら? いったい、今まで信じてきたものは何だったんだろう? と長い夢から覚めた気分になるだろう。

発展するためには、信じるべきベースとそれを守りながらもチャレンジする気概が必要だ。そうしてはじめて継続が可能になり、誰しもが共通認識を持てるブランドとなる。

継続はメタルなり!

声に出して読みたい日本語である。