絵本制作インタビュー「作家が語る わたしの一冊」青栁貴史さん (あかね書房)

更新日:2024/5/25

はじめて書道セットをあけたワクワクを楽しい絵本に!

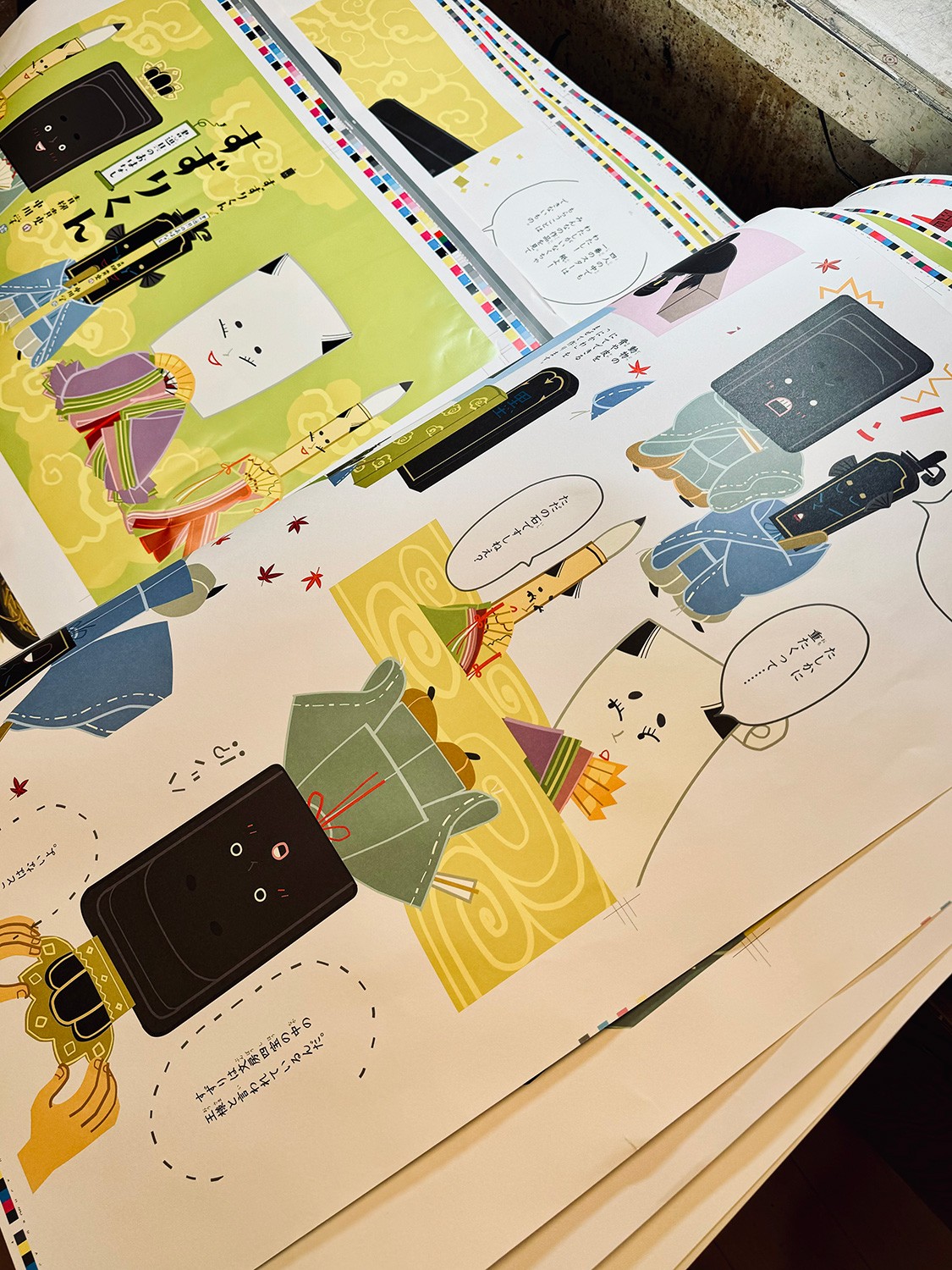

『すずりくん 書道具のおはなし』

製硯師の青栁貴史さん。普段はすずりを作る職人ということもあり、絵本を作るのはもちろん初めて。そのぶん、他にない熱意のこもった楽しい絵本が生まれました。それが『すずりくん 書道具のおはなし』です(以下『すずりくん』と略記)。

登場するのは、すずりの妖精!? 新学期を迎え、お子さんたちがこれから書道に触れる機会ができるタイミングで、お話をお伺いしました。

すずりくん 書道具のおはなし

作:青栁 貴史絵:中川 学

出版社からの内容紹介

書道具セットを手にしたこどもたちの前にあらわれたのは、筆墨硯紙、文房四宝と呼ばれる4つの道具の精霊です。手をかけて作られ、古来より宝物とされてきたと誇る道具たちをつうじて、文字のなりたちや道具の歴史、アナログの道具だからこそうまれるゆとりや思いやり、書く喜びを親しみやすく描きます。表現の楽しさと言葉に心をこめる喜びを伝え、現代に輝く毛筆文化の価値を示した一冊です。

はじめての絵本 おどろきの制作

── 『 すずりくん』は、子どもたちや学校現場、そして書道界から、好意的な反響をもらっております。青栁さんの初めての絵本ですが、手掛けられていかがでしたか?

絵本の製作は初めてでしたので想像以上に難しいものでしたが、とても楽しい時間でした。画家、デザイナー、編集者、絵本作りのプロの方々の技と知恵に支えてもらいました。ぼくは構想、文章、全体を担当しましたが、良い絵本を作るんだというチームのみなさんの思いをもらってはじめて形になりました。絵本製作は学ぶことがたくさんあり、ぼく自身がなにより成長させてもらえたように思います。

文章が最終的に形になったときには、最初に編集の方と打ち合わせしてから、2年以上も経っていました。

絵本ということで、はじめは童話のような、優しくあたたかいイメージのものをぼんやりと考えていました。今思うと絵本で伝えるということを安易に考えていたのだと思います。ぼんやりした考えを鮮明にして、「伝えたいこと」を掘り下げるために、疑問をもち、書き直し、考えをまとめることは答えが分からずとても難しいものでした。

── 絵本に込めた、その「伝えたいこと」とはなんでしょう?

編集者との打ち合わせの初回、ぼくは、「デジタル化、SNS の普及で情報速度のはやい現代社会、毛筆のある生活に目を向けてもらい、アナログといわれるものがもつ良さを伝えるような絵本ができないか」、そんな話をしました。 「ただ字に自信がないし、いまは時間も余裕もないな」と言われる方も多くいます。そんな方に、ぼくは次のようにお話ししていました。

たとえば綺麗でない字だったとしても、筆で書いた文字は人柄が宿りますし、より真心が伝わります。想いの角度感といいましょうか。毛筆を使う場合はよく考えて丁寧に書くことが多く、情報の質や密度はSNS のやりとりと違ったものになります。ハガキ1枚分くらいなら、水を硯に5、6 滴落として墨をするだけでも十分な墨液が得られますし、多くの方が思っているより時間もかからないものです。

たとえば頂き物へのお礼のメールの場合です。気づくと長文になっていたことはありませんか? 場合によっては30 分以上もパソコンの前に座っていることもあります。十分に想いを伝えようとするあまり、かえって相手に迷惑かなと迷うこともあるかと思います。でも、筆で書いた文字は短い文章でも、心をこめられたと実感ができると思うのです。効率を求められる現代人だからこそ、筆は頼もしい存在になるのではないでしょうか。

筆のある暮らしは、あわただしい生活に落ち着きも与えてくれます。何より、日本においても伝統文化です。だからこそ、子どもたちにも興味を持ってもらいたかった。

編集者も「なるほど」と聞いてくれていたのですが、想像もしていなかったことを言われたんです。

── どんなことですか?

子どもたちは、大人に言われなくても、「お手紙を書いて楽しんでいる」というのです。

たしかに小学校の教室では、様々なペンやシールを駆使した手紙の交換文化が健在で、活発に行われています。手書き文化が遠のいてしまったのはむしろ大人の方だったことに気付かされたのです。

では、子どもたちの世界に毛筆の面白さを伝えるにはどうしたらいいのだろう、何を伝えればいいのだろうと考えてみても、なかなか答えが見えてこないのです。これが絵本の難しさなんだと痛感しました。

── それでも絵本を作って、子どもたちに届ける必要を感じられたわけですね?

ぼくは小学校に講師として呼ばれることがあって、すずりや道具の使い方を教えたり、書道の文化についてお話ししたりする機会がありました。そんなときに、興味を持ってもらえる導入になるような本がほしいと思っていました。

多くの子どもたちにとって、綺麗な字を書くことに挑むことは面白いものでもあるのですが難しいものです。字を書くことそのものが苦手な子もいます。書道の文化の話も難しく受け取られてしまうことも少なくありませんでした。

「難しい」イメージから、「なんだか面白い世界だ」と思ってもらえるきっかけがないかとを考えていました。

また、すずりについては使い方や素材を知らない子が割と多いことにも気づかされました。中にはすずりがとけて黒い墨汁になると思っている生徒もいました。従来の石が材料の硯を知らない子どもたちがいるのです。道具についてもう少し伝えることはできないか。

絵本は良い手段に思えるけれど、何を書いたらいいのか分からない。 手がかりのない、暗闇にいるようでした。

道具たちを主人公に 楽しさを伝えたい

── それが2年間の暗中模索なんですね。