『進撃の巨人』すべてはこの男の脳内で始まった――『ダ・ヴィンチ』2014年10月号の諫山創氏インタビューを特別公開!

更新日:2021/6/11

クリアな音よりも未完成のデモ音源に惹かれる

――初めて『進撃の巨人』を見たとき、巨人の生々しい描写に目を奪われました。あの独特のタッチは確信犯的に描いたものですか?

「あえて、ではないです。見やすいほうがいいだろうと思いながらも、自分としては精いっぱい描いてあんな感じでした。でも、もっと『きれい』に描くことはできたと思います。ただ僕にはそういう感覚がない。例えばクラシックが好きな人は、技術を高めて音楽的に完成されたものに価値を見出すと思うんですが、僕は、完成されすぎないほうが馴染み深いというか、座りがいいんです。バンドでも音がクリアになったCD音源より、未完成のデモ音源のほうが好きだし、絵でいえばラフ画だったり、未完成のものに惹かれるところがありますね」

――10代の頃は、人にマンガを見られるのが恥ずかしくてたまらなかったという話でしたが、今はネットの評価をかなりチェックするそうですね。

「高校生の頃の究極的に独りよがりだったときから考えると、そこは極端に変わりましたね。叩き意見とか快く思ってない意見とか、熱心に読んでくれてる人ほど悪く言うことがあるので、けっこう参考にして助かってます。元々、そんなに完璧じゃないという気持ちがあるので、やっぱりそうだよね、という感じでどこが悪い所なのかを探すことができる。もしこれが人生のすべてを懸けて完璧なものを描いたという気持ちだったら、逆に見れないかもしれない。いい気がしないときもありますけど、それ以上に、いい意見ばかり聞くのも自分の足元が見えなくなってよくないと思ってるんです」

――キャラの中ではリヴァイが女性のあいだで絶大な人気ですが、作者としてはどう感じますか?

「リヴァイは楽しんで描いてますね。ただし、難しいです。自分はだいそれた人間じゃないので、そんな大層な人間は描けないっていう思いがあって、読む人それぞれの中にある偉大な何かをちょっと掘り起こすことができたらいいなと思いながら、多くを語らせないように描いてます。それは、リヴァイに限らずですけど」

――19歳の頃に『進撃の巨人』のプロットが練られていたことに驚きました。その後の展開もある程度、構想されていたんでしょうか。

「ラストはこういう感じの展開に持っていくという枠は最初の頃にありました。でもそれは、かなり漠然としたもので、いざ描き始めると、どんどんディテールができていって、その場その場で展開を考えていく感じですね」

毎月が修羅場の連続 反動で「生ゴミ」になる

――月刊誌連載だからこそ緻密なストーリーを練ることができる部分もあるのではないかと思うんですが、毎月どんなスケジュールなんでしょうか?

「ネームに1週間、作画に2週間かけて、残りの1週間は『生ゴミ』みたいな感じです。床に落ちてるゴミを拾ってゴミ箱に入れる気にすらならない。ネームを書いているときは、こんなの俺にできるわけがないって毎回不安定になるんです。なんだかんだでネームができた後は、今月も命がつながった……とほっとして作画に入るんですけど、締め切り前はかなり追い詰められるので、その反動で毎回スイッチが切れるんですよね。人よりかなり怠け者の自分からしたら、毎月考えられないようなことをしているので」

とはいえ、その「生ゴミ」期間に新作の映像作品をチェックするそうだ。最近では『シドニアの騎士』(※9)と『アオイホノオ』(※10)をハマって観ていたとのこと。マンガ家を目指す純な若者を描いた『アオイホノオ』は、10代の頃の諫山とも重なってくる。

「普遍的な作り手あるあるですよね(笑)。原作にすごく好きなシーンがあるんです。マンガを描く気になれない主人公の焔が、見開きでかっこよくベッドに横たわって、やる気になるのを待つ“魂のやる気待ち”っていう。19歳の頃の自分はまさにあんな感じでしたね」

――読者の期待が大きくなるとプレッシャーも大きくなるのでは?

「やっぱり責任があると思うんです。今はおかげさまでマンガ家としてやっていけるようになって、その次にある目標は、最後まで面白かったと言ってもらえるように、いい形で完結させることです。その一方で、破滅願望もあるんです。すべてがぐちゃぐちゃになって、見向きもされないくらいひどくなっているという……」

(※9)2009年より『月刊アフタヌーン』連載中の弐瓶勉のSF作品。14年4月期にテレビアニメ化。(※10)2007年に始まり、現在『ゲッサン』連載中。島本和彦がマンガ家を目指していた頃の自身をモデルに描く自伝的フィクション。14年7月期にテレビドラマ化。

拡散しながら収縮に向かうラストを思い描いている

――『ザ・ワールド・イズ・マイン』(※11)に感銘を受けたそうですが、神々しいくらい破滅的なラストでしたよね。名作になればなるほどラストが賛否両論わかれるものですが、やはり迷いますか?

「漠然と頭の中にあるのは、物語が拡散してから収縮していくっていう展開が面白いと思ってます。『寄生獣』(※12)がまさにそうですよね。『週刊少年マガジン』で連載している『聲の形』(※13)もそうなんですけど、映画的構成でラストに向かって収縮している感じがやっぱり好きだし、面白いですよね」

――『進撃の巨人』も張りめぐらされた伏線が、ラストに向けて回収されていくことを期待して読者は読んでいるわけですが。

「もちろんそれを望んで伏線を出しているんですけど、ラストを決めてから製作に入る映画と違って、マンガは毎月の締め切りがある中でそれをやらなければいけないので難しいですよね。長期連載になると、数年後の自分に期待して、あの辺に蹴っとくかって感じでロングパスを出しているようなものなんです。伏線を描いてしまったら放棄するわけにはいかない。つまらないと言われても描ききるしかないですよね。実際のところ(数年前にパスをした)ボールが落ちてくる瞬間まで、うまく自分がトラップできるかわからない感じがあって、それまでちょっとドキドキしてますね」

――前回のインタビューでは、編集部から電話があった際、「現実が遠のく感じ」という表現をされていました。それが今や4000万部。今はどう感じていますか?

「やっぱり基本は現実が遠のいている感じなんですけど、逆に現実感がなくてリアルな感じもする。世の中には本当によくできた面白いマンガがいっぱいあるのに、出来のよくないマンガがこういう数字になるっていうのは、自分の中では座りの悪い感じがあります」

――当事者になると、そんな気持ちになるものなんですね。

「それもあって、頭の中にあるのは、いつかモラトリアムものを描きたいということなんです。作品でいうと『アオイホノオ』や滝本竜彦さんの『NHKにようこそ!』(※14)、前田敦子さん主演の『もらとりあむタマ子』(※15)みたいな、人生の停滞期というか、何もしないで寝てばかりいた頃の自分を描きたい。今はマンガ家になれてますけど、そうならなかった自分が、99%の本当の自分のような気がしていて、それを形にしないと成仏できない気がする。本当に描くかわからないですけど(笑)」

(※11)1997~2001年に連載された新井英樹の代表作。連続爆弾犯コンビと巨大生物ヒグマドンを軸に物語が展開する。驚愕の結末を迎え話題に。(※12)1988~95年に連載された岩明均によるSFサスペンス。人体に寄生する謎の生物と高校生との交流を描き、ラストでは食物連鎖における人間の存在を問う壮大な宇宙観を描き出した。2014年秋、15年の2部構成で映画化。(※13)『別冊少年マガジン』掲載の後、2013年より『週刊少年マガジン』連載中の大今良時の作品。聴覚障がいによっていじめを受ける少女と、いじめの中心人物だった少年との心の交流を描く。(※14)2002年に発表された滝本竜彦の小説。「NHK」とは「日本ひきこもり協会」の略であり、ひきこもり青年と、それを救うことを目的とした少女の姿を描いた。(※15)2013年公開の日本映画。監督は山下敦弘。山梨県甲府の実家に戻ってきたタマ子の無気力な1年を描く。

客観的に自己評価しながら独自の何かを探す世代感覚

20歳で上京した頃、諫山は30歳くらいまでマンガを描きながらバイト生活をして、いずれ実家に帰る確率が9割以上だと想定していたそうだ。80年代が舞台の『アオイホノオ』の猪突猛進で夢に向かう感覚とは異なり、ゼロ年代にデビューした諫山の世代は、夢より先に現実が見えすぎるのかもしれない。

「やっぱり世代的な感覚だと思いますね。今の中高生は、妙に落ち着いていてすごく大人に見えるんです。それは、失敗するパターンが先に見えているんじゃないかって気がしますね。あのときはぜんぜんダメだったけどビッグになった、という成功者の体験談ばかり聞いていると自分もいつかそうなれると思えますけど、そうはなれなかった99%の人の話がネットで手に入るのが現代です。それが影響しているんだと思います」

一方、諫山は自らを「サンプリング世代」と称している。さまざまな前例がある中で、自分オリジナルの表現に変換していく感覚だ。

「世代感覚というより、資質なのかもしれないですね。20代の頃のクエンティン・タランティーノ(※16)はビデオ屋で働いていて、その頃の映画ヲタクの感じをそのままメジャーにぶつけた。使い古されたパクリみたいな表現をあえて使ったり、ノイズ混じりのレトロな音楽を使ったり、タランティーノは自分が好きなものをサンプリングしているわけですよね。メジャーな感覚だとノイズをとってクリアにしてしまいますけど、タランティーノはノイズの中にこそクリエイティブな何かがあるということをわかって、確信犯的に表現している人だと思うんです」

諫山が近年影響を受けている音楽がヒップホップだ。マンガとラップ、結びつきそうもないものが、諫山の中で反響し合っている。

「ヒップホップって元々ある音楽を使い回してサンプリングするじゃないですか。そこに自分の言葉を乗っける。その言葉にしても、誰かが言っていた言葉をそのまま使ったりする。『進撃の巨人』の世界観にしても、巨大なモンスターが襲ってきて、人類が破滅の危機にあるというのは、よくある世界観だと思うんです。でも、そこに独自の何かをちょっと付け足すことで、違う何かが生まれるんじゃないかと思ってるんです。すべてがそういうものだとも思います。例えば、日本の唐草模様にしても、シルクロードを辿っていくとギリシアのパルテノン神殿の植物の文様に行き着く。すべてが模倣から生まれているわけですけど、その中に自分にしかない何かがあって、その積み重ねが更新され続けているものだと思うんです」

(※16)1963年生まれ。米国の映画監督。代表作に『レザボア・ドッグス』『パルプ・フィクション』『キル・ビル』『ジャンゴ』など。

キャラが変わっていく感情の流れを描きたい

――『進撃の巨人』は韓国、台湾、中国といった国々でも熱狂的に読まれています。日本人だと『進撃の巨人』が地震や自衛隊の暗喩のように読めたりしますが、海外の人はまた別の脅威を連想して読んでいるのかもしれませんね。

「安全だと思っていた世界が、ある日突然、安全じゃないことに気づくという図式は、いつの時代でもどこの国にもある普遍的な脅威だと思います。以前、香港の新聞社からインタビューを受けたんですけど、香港の方の受け止め方は切実でした。香港がイギリスから返還されて中国政府が入ってくるようになったわけですが、それを巨人に重ね合せているとのことでした。巨人側についてうまく立ち回ろうとする人もいれば、独立を望む人もいる。記者の方は調査兵団に自分を重ね合わせて読んでいるようでしたね」

人類の希望の象徴であったはずの調査兵団。近刊では彼らが苦境に立たされる新展開を迎えている。諫山は『進撃の巨人』を描くにあたって、駐屯兵団、憲兵団、調査兵団を通して、3タイプの人間像を描いてみたかったという。

「昔からカテゴライズして物事を見ることが好きでしたね。大好きなRHYMESTER(※17)の曲に「プリズナーNo.1,2,3」があるんですけど、3人の囚人の考え方を順に歌っていて、これが駐屯兵団、憲兵団、調査兵団と同じなんです。もうこの歌で『進撃の巨人』が表されているといっても過言ではないくらいです。ずる賢く体制を利用しようとする側と反体制側。一番多いのが、どっちつかずの日和見主義者ですよね」

映画鑑賞においても、ヒーロー以上に日和見主義的キャラを興味深く感じるそうだ。ある種の人間くささに惹かれるということだろうか。3年ほど前にインタビューをした際、諫山は「壁の外に出たい」と望むエレンに感情移入しきれないものがあると話していた。今はどうだろう?

「最初の頃は、ちょっと記号的な主人公だったかな……と頭を悩ませた時期もあったんですけど、アニメで声優の梶裕貴さんにエレンの声を演じていただいたことで、この感じだな、と思えるようになりました。声に含まれるちょっとした弱さというか、無理して強がっているニュアンスが演技の中に込められていて、勇ましいんだけど、実は精いっぱいな感じというか。自分の中にも精いっぱいの虚勢を張っている感じがあって、描いていくうちにエレンへの理解が深くなっていったように思います」

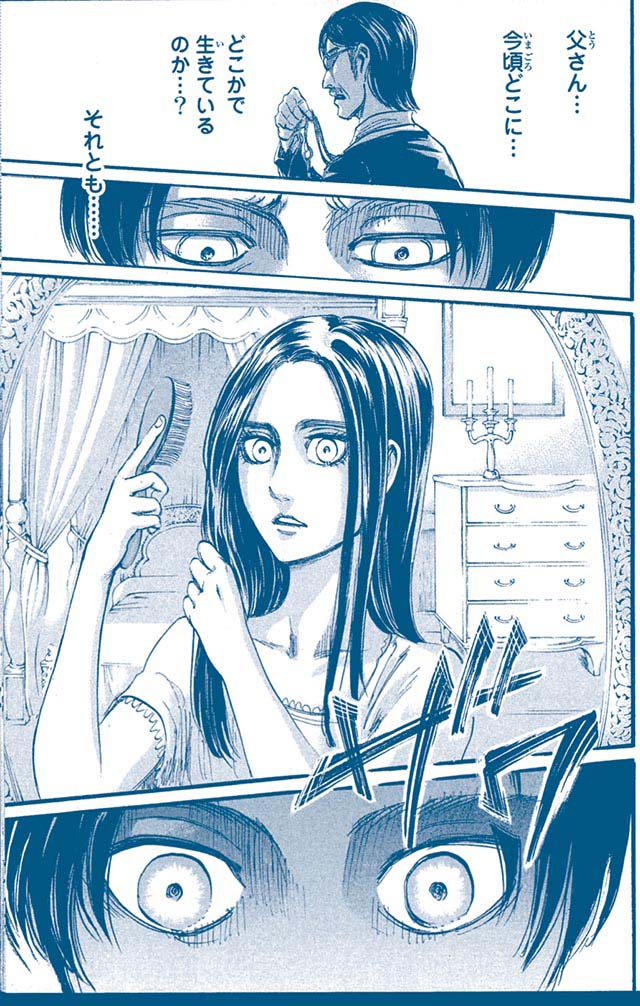

–『進撃の巨人』は、巨人の存在理由に始まり、巨人の正体が実は仲間だったという驚きの展開や、エレンの父が秘密の鍵をにぎるなど、謎が謎を呼び、これほどラストが気になる作品もないわけですが、今はどの辺りまできているんでしょうか?

「折り返している、と思いたいですね。初期の見積もりでは16巻くらいで完結するつもりでしたが、感情の流れを最低限描かなきゃ成立しないだろうっていう気持ちがあって、キャラの数も多いので長くなっています。映画的な考え方で一人ひとりのキャラが最初と最後で変わってなければ意味がないと考えているので、彼らが変わる瞬間を描きたいんです。自分としては、あと3年ぐらい……。早く完結させたいと考えているので、タイトに展開して、どんどん畳んでいきたいとは思っているんですけど……。どうしても“けど”が付いてしまう感じですね。今回はこの辺で」

(※17)1989年結成の3人組ヒップホップグループ。「プリズナー No.1,2,3」は2001年リリースのアルバム『ウワサの真相』に収録されている。

(本インタビューは、2014年8月8日、コミックス14巻の発売日に講談社にて)