会社員でも自由な働き方はできる。管理されずに働くならコレを身に付けたい!

公開日:2019/2/27

会社とは、人が数人以上集まった組織であることが多い。上司・部下の関係があり、部下は上司の指示に従わなければならず、上司は部下を管理する必要がある。会社が利益を得るためには社員のスキルアップが欠かせず、最近は目標管理制度を取り入れている会社も多いが、変化の激しい今の時代においては2、3年後の将来像すら定まらない場合も多々ある。一方、指示しただけで人が動くわけはないので、人を管理する難しさをかみしめている管理職の方も多いことと思う。

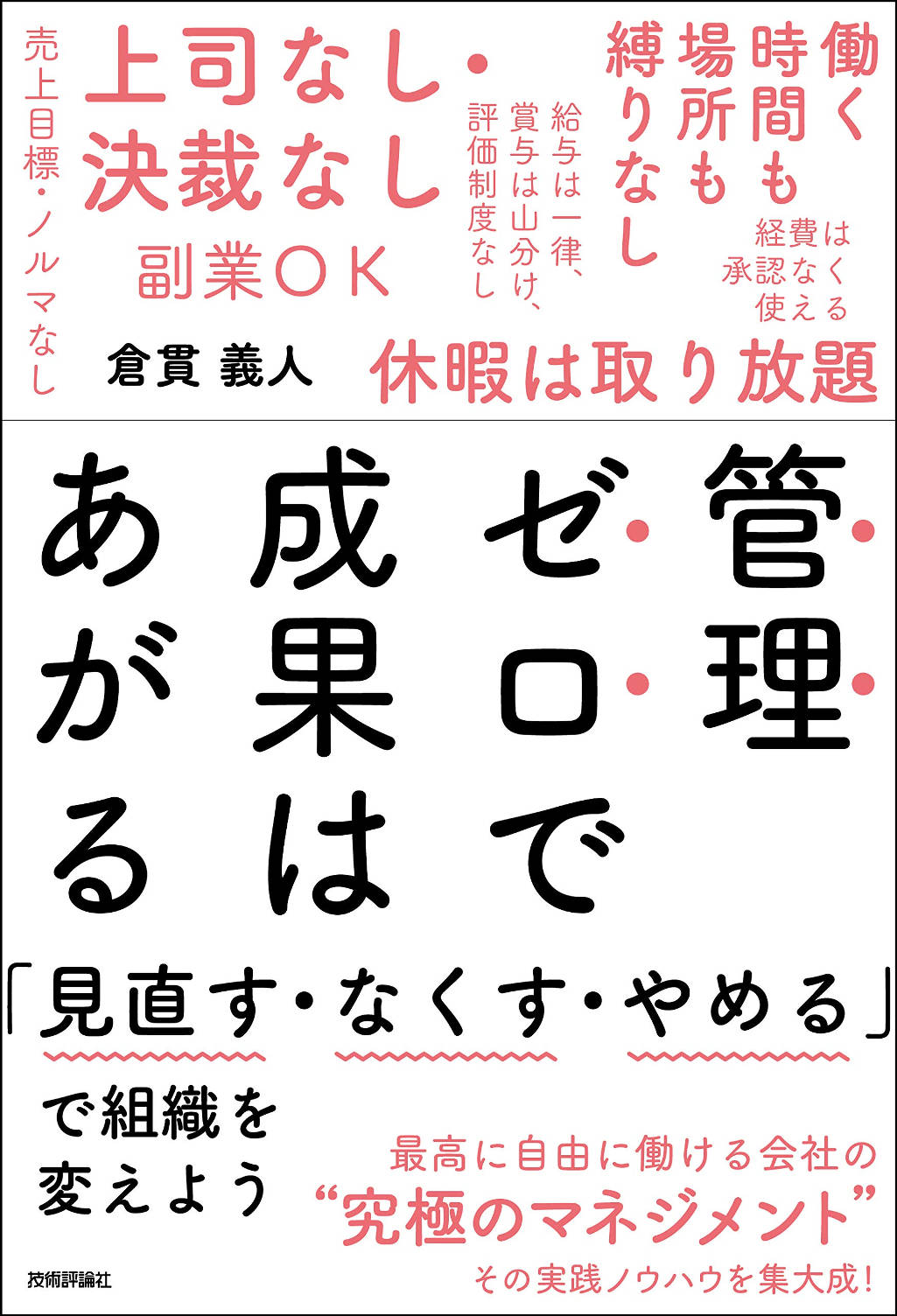

そもそも何のために人を管理するのかといえば、生産性を上げ、会社や組織の価値を高めるためだが、管理するほど生産性が上がるとは限らない。むしろ下がってしまったと感じ、“人を管理しない会社”を作ってしまったのが、『管理ゼロで成果はあがる 「見直す・なくす・やめる」で組織を変えよう』(技術評論社)の著者・倉貫義人氏だ。

著者の会社の社員数は35名だが、管理職がいない。上司がいないので決裁はない。だれでも必要経費は事前承認なく使えて、休暇も取り放題。評価制度さえなく、売上目標やノルマもなし。それでも2011年の創業以来、ずっと増収し続けている。

著者は会社を経営していく中で、人は管理で縛るより、自由に創造性をもって働く方が高い生産性を発揮すると実感し、そうなるよう会社を作り上げてきた。管理しなくても仕事がまわるのは、社員全員が自律的に考え、自主的に働ける組織だからこそ。なお、新入社員も採用しているというから驚きだ。

■他人に管理されない「セルフマネジメント」を身に付けるステップ

どのようなしくみでこれを実現しているかは本書を読んでもらうとして、ここでは、働く側から見た、管理されずに働くための方法を一部紹介したい。

管理されないためには「セルフマネジメント」を身に付けることが必要だ。セルフマネジメントとは「自分自身に成果をあげさせること」。成果をあげるために、自分の頭で考えて、自分が責任のとれる範囲で、自分で決めていく。これは自由であることの裏返しで、セルフマネジメントを身に付けているから、自由でいられるのだ。

ただし、最初からすべて自分ひとりで成果を出せる人はいない。段階をおって徐々に身に付けていけばいい。

・レベル1:自分に与えられた仕事をひとりでできる

何かしら成果の見えるひとまとまりの仕事を与えられたときに、その仕事の中身を分解してタスク一覧を作り、優先順位を決め、時間管理をしながら仕事を終えて、報告ができる、という段階。

大事なのは、「今どこまでできているか」「あとどれくらい時間がかかるのか」を周囲の人たちに伝えられること。仕事はひとりで完結するものではなく、だれかに価値を届けてはじめて仕事として成立する。だから、まわりの人たちとのコミュニケーションも非常に重要なのだ。もちろん、自分がちゃんと休息をとれることもセルフマネジメントのうちだ。

・レベル2:自分に与えられたリソースで成果を出す

1つ1つの仕事ではなく、リソースを管理して成果を出す段階。時間や予算といったリソースの範囲の中で、どの仕事を優先するか、どの仕事をやめるかを決めて、成果を出していく。いわばプロジェクトマネジメントのスキルが必要で、与えられた仕事をこなしていくのではなく、プロジェクトや事業などの単位で求められる成果を出すために、「どのような仕事をすると大きな成果になるのか」「どうすればボトルネックを作らずにすむか」といった、より俯瞰した目線が求められる。

・レベル3:自分で仕事を見つけて成果を出す

このレベルになれば、ついに他人から管理されることは不要になる。自分の裁量で、その会社やチームにとっていいと思えることであればなんでもやる。しかし、何をしてもいいわけではない。組織やチームに所属しているからには、その組織のビジョンや目的を理解したうえで、「どの戦場で戦うのか、それとも戦わないほうがいいのか」「目的を達成するためにはどういった貢献をすればいいのか」といったことを考えなければならない。

会社の存続年数よりも個人の勤労年数の方が長くなるような時代においては、管理されずとも働ける能力を身に付けることは会社のためでなく自分のためであると考え、取り組んでいくべきだろう。

また、著者の会社は人を管理しないしくみを作ってはいるが、会社やチームとして人が組織的に仕事をすることを放棄しているわけではない。部下の管理に悩む管理職はもとより、テレワーク・リモートワークやサテライトオフィスがうまく機能しない、リーダーが忙しく不在がちで部下が育たない、といった悩みを抱える人たちも、本書から多くのヒントを得られることと思う。

文=高橋輝実