古くから親しまれた下ネタという文化を守る女芸人の芸人魂!! 彼女はなぜ「三文字」にこだわるのか?

公開日:2020/9/13

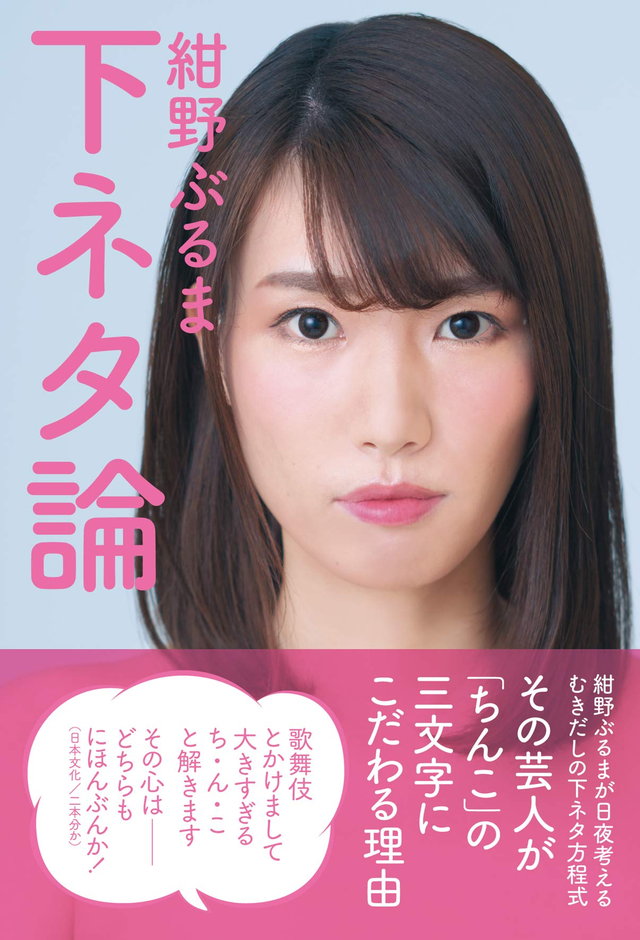

テレビ業界では、学校や仕事を終えた人々が帰宅して視聴が増える19時~22時くらいの時間帯を「ゴールデンタイム」と呼んでいる。読者の中には一人でネットの動画を観ているという人も多いだろうが、昔は家族揃ってテレビを観るのが普通で、お茶の間に女性の裸の画が流れることも当たり前のようにあった。もちろんそこにエロさも感じたけれど、あくまでお笑いネタの一つ。それが現在では、水着の女性を出すだけでも性差別の批判を受けたり、日常でも下ネタを言ったりするとセクハラ扱いされかねない。そんなご時世に、「ちんこ」の三文字を連呼して頭角を現した、いや芽吹いた女芸人がいる。その名も、紺野ぶるま。『下ネタ論』(紺野ぶるま/竹書房)は、そんな彼女が50年後、100年後にまで自身の芸の足跡を残そうと綴った渾身の一冊である…らしい。

古くから親しまれてきた「下ネタ」という文化

「芸人とかけまして ちんこと解きます」「その心はどちらも 噛むと怒られるでしょう」

本書の冒頭に掲げられているこのネタで、すべてを察した気がする。何をか? 彼女の芸人魂である。芸能の世界に飛び込んだ当初、芸名が示しているように彼女は紺色のブルマを穿き、そのブルマに食パンを挟んで「ハミパンしています」なんて、女子校のノリをそのまま持ち込んだネタを披露していた。しかし謎かけを持ちネタとしてからの彼女は、国会図書館を訪れ勉強を重ねていく。

謎かけ自体はもちろん古くからある言葉遊びなのだが、下ネタのルーツも調べてみると江戸時代初期まで遡り、落語の世界では艶笑的なものを「バレネタ」と呼び、排泄物などの子供じみた笑いを取るのを「下ネタ」と呼んで一段下の芸と見なしていたそうだ。それらが戦後にラジオやテレビに持ち込まれていく中で、総じて「下ネタ」と呼ばれるようになっていったという。

「下ネタ」と「エロ」の距離

下ネタにひときわ厳しい松竹芸能養成所に入った彼女は、先のブルマを用いた芸について講師たちから「エロくて見ていられない」「痛々しい」と評されたそうだ。さもありなんだが、他の女芸人たちが「ネタ中に股を開いたり、乳を寄せたり、喘ぎ声を発したり」して受けた観客の反応を、「自分の芸への評価にカウント」しているのを見ているうちに、「下ネタは未熟なうちから手を出せるものではない」と悟ったようだ。

本書では、「下ネタとはエロよりも面白いが先にくるもの」と述べ、「エロ」はダイレクトに下半身を刺激するものだから、「下半身を刺激させたら不成立」というストイックな縛りを自身に課していることに感動すら覚える。しかも会社の忘年会などに営業で呼ばれると、「女性器で解いてくれー!」とか「俺の膝に座ってくれー!」などと下品な言葉が男性陣からかけられ、誰も謎かけを求めていない状況であっても、そんな要求を躱しつつ場を盛り上げるために奮闘してみせるプロ根性には、感心させられるばかりだ。

テレビ番組への挑戦! 家族の反応

彼女が謎かけをするきっかけとなったのは、コメディアンのコージー冨田が主催している「謎かけ」のライブに参加したこと。そのライブでは、やはり謎かけで一斉を風靡した「整いました」の、ねずっちが殿堂入りしており、そこで初めて「ちんこ謎かけ」をやってみると観客に受けたものの、松竹芸能のライブでは封印していたという。それから2年ほどして、ねずっちから深夜番組に件の謎かけネタで推薦して良いかと連絡があり承諾し出演すると、吉田照美や伊集院光らからも声がかかるようになった。彼女の運命が大きく動き始めたのだ。

さらには、父親と番組で共演する話まで舞い込む。それはいわば、下ネタを連呼する女の「親の顔が見てみたいという世間のちょっとした見世物になる」ことを意味している残酷なオファーだ。それでも彼女は「面白くなる方を優先したかった」と引き受け、父親に出演をお願いした。父親は番組のロケ隊が帰ったあと、彼女が幼かった頃のバレエや発表会で撮った写真を見ながら強めの酒を飲み、彼女にこう言ったそうである。

やりたいことがあるってのは幸せなことだよ。俺も若いとき探したけど結局見つからなかったよ

彼女が、「大切な人を傷つけてまでもやりたいこと」をやるからには信念を貫こう、と誓った瞬間でもあった。

残念ながらその後も、彼女がゴールデンタイムの番組に出演することは叶わなかったそうだ。ファミレスなどによくあるベルを「ちん」と鳴らして、「こ」だけしか言わない自主規制をしてみても駄目だったという。国内で商業出版された本は、納本制度に基づいてすべて国会図書館に納められることになっているから、50年後、100年後の芸人がこの本を読み、彼女の芸人魂が伝わることを願う。

文=清水銀嶺