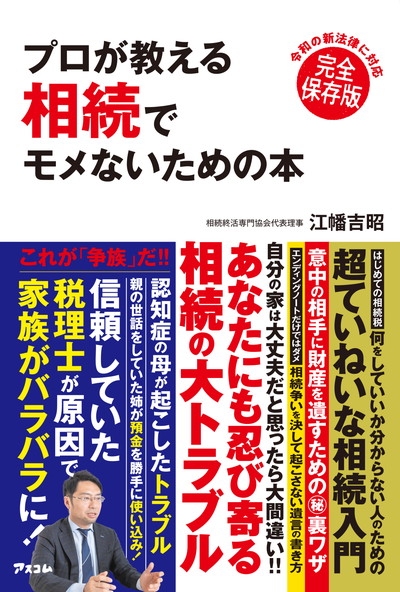

財産は消え、遺恨だけが残った…/『プロが教える 相続でモメないための本』③

公開日:2020/1/22

相続争いは他人事と思っていませんか。「遺産が少ない」「家族はみんな仲がいい」「信頼している税理士がいる」1つでも当てはまる方、あなたは相続争いの当事者になりやすいタイプです。

3000件の相続を手がけたプロが教える、相続をスムーズに進めるためのノウハウを数多く掲載! 事前に学んで、相続争いを回避しましょう。

「ハンコ代」を期待する姉妹が長男と決裂

――3姉妹を自宅に集めた良一は、おもむろに遺産分割について話しはじめた。

「これが母さんの遺(のこ)してくれた遺言だ。父さんは遺言を遺してくれなくて、大変な思いをしたから、自分のときはそうならないようにって、きちんと遺言を遺してくれたんだ」

良一は、3姉妹が見守るテーブルの上に遺言の入った封筒を置いた。

封筒から出した遺言の表紙には「遺言公正証書」という文字が書かれ「正本」と赤字でハンコが押されていた。そして、公証役場の住所と公証人の名前が記されていた。

良一は慎重に封を切って遺言を開く。

するとそこには、「財産の一切を長男の良一に相続させる」といった内容が、母の意思で記されていた。

「父さんのときと同じってことだね」

次女の由紀子がつぶやく。

「まあ、そういうことになるかな。母さんがこういう遺言を遺した以上、それに従うということで異論ないよね?」

と良一が念を押す。3姉妹は曖昧(あいまい)に頷(うなず)き、彼の次の言葉を待った。

「じゃあ、後の手続きは俺がやっておくから」

良一はそう言い放ち、これで話は終わったとばかりに立ち上がった。

3姉妹は顔を見合わせて少し慌てた。

「あのさ、今回はいくらもらえるのかな?」

由紀子が切り出した。

「いくらって?」

と良一。

「ほら、父さんのときも財産は全部母さんと兄さんが受け継いだけど、その分私たちにはお金を分けてくれたじゃない」

良一は怪訝(けげん)そうな表情で答える。

「あのときはそうだったけど、今回お母さんは財産なんて遺してないんだよ。父さんの財産は、お母さんがこの十数年で使っちゃったから、もう何も遺ってないの。だから、分けたくても分けるお金がないんだ」

兄の思わぬ言葉に、裕子は目を見開いた。

「ちょっと待って。それは話が違うよ。兄さんは全部財産を受け継ぐんでしょ、なんで私たちには何もないわけ? それに見合うお金を払ってくれるのは、当然でしょ」

「だって、母さんの遺言にそう書いてあるじゃない。父さんのときは遺言がなかったから、俺と母さんでみんなにも遺産を分けた方がいいって決めたんだ。それでみんなも納得してくれた。だけど今回はそもそも遺産がないから、分けるもへったくれもないし」

良一はそう言い放つと、背を向けて部屋を出ようとした。

長女の裕子は思わず大声を上げる。

「それはおかしいよ!」

そして3姉妹はいっせいに良一へと詰め寄り、話は平行線のまま、夜通し言い争いが続いた――。

財産は消えても遺恨は消えず

良一さんとお母さまは、お父さまの財産を継いだ後、いつの間にかそのほとんどを失っていたのです。

早い時期に株の信用取引で失敗し、保有していた全ての株を手放すはめになってしまいました。

ひとつがダメになると、転がり落ちるのは速いものです。

良一さんとお母さまは、手元の現金がなくなったことでアパートの修繕・維持費が支払えなくなり、当然の帰結として入居率が一気に低下。アパート経営もわずか数年で赤字を垂れ流す状態になってしまいました。

入居者を集めるために家賃を下げたところ、さらに収益が悪化。結局、このアパートも手放すはめになっていたのです。

お父さまの現金は、3姉妹に「ハンコ代」として渡してしまったので、良一さんの手元にはもともと預金なんてほとんどありません。

にもかかわらず、良一さんは仕事をリタイア後も、現役時代と同じ生活レベルを維持しようとして、遺産をすっかり使い果たしていたのでした。

お母さまが亡くなった時点で、もはや「ハンコ代」を払えるだけのお金など残っていなかったのです。

3姉妹は、お父さまが亡くなったときに1000万円もの「ハンコ代」をもらっていましたから、お母さまが亡くなったときも当然、同じくらいの「ハンコ代」はもらえるだろうと期待していました。

ところがその期待が裏切られたため、大いに腹を立てたのです。

徹夜で口論した後も、3姉妹の怒りは収まりません。彼女らは結託して良一さんに代償分割を求めました。

しかし、そもそも遺産なんて残っていないので、「代償」もへったくれもありません。良一さんとしても、無い袖は振れないのです。

彼も結局、お母さまの「公正証書遺言」を水戸黄門の印籠(いんろう)のように振りかざし、「遺言に従うしかないだろ」の一点張り。

疲弊した良一さんが私の事務所を訪れたのは、この頃でした。

良一さんは心労のためすっかりやつれ、「とにかく早く解決したい」と何度も私に懇願してきたのです。