頭のなかを理解し合う。お互いのギャップを埋めるためには「言語化」が必要!/努力の習慣化

公開日:2021/10/5

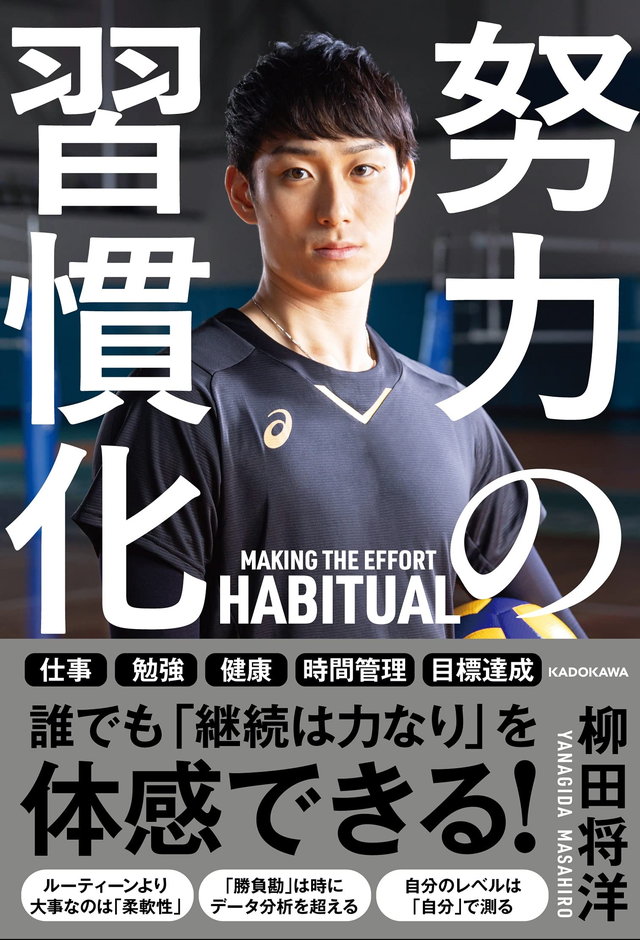

「Vプレミアリーグ最優秀新人賞」など、数々の記録をもつバレーボール選手・柳田将洋さんが、努力の習慣化する秘訣を公開。自然と努力を行えるようになったキッカケや思考法は何か? 目標設定、コミュニケーション、メンタルなど、あらゆる角度から「努力の習慣化」の方法論を説きました。

苦しいだけの努力は、もう終わり。誰でも「継続は力なり」を実感できる1冊です。

※本作品は柳田将洋著の書籍『努力の習慣化』から一部抜粋・編集しました。

言語化の2つの意味

言葉で意識はひとつになる

言語化には、2つの意味があります。ひとつは自分へプレッシャーをかけるということ、もうひとつは相手に自分の意思を知らせるということです。

日本代表のキャプテンを経験して、リーダーとしての振る舞いについて考えるようになりました。他の選手が目にすることもあると思いますから、取材を受ける時は「普段と違うことを言っているな」などと誤解されないように伝えることを心がけています。

「東京オリンピックで金メダル」

「オリンピックでは初戦でしっかりと勝って予選リーグを突破して、その先にメダルの色が見えてくるので、一戦一戦勝利を目指す」

ここ数年はずっと同じことを繰り返し言ってきました。チームで意識を共有できているとは思いますが、仲間の中に「本当にそう思っているのかな」という意識が芽生える余地はなくしたほうがいい。そのためにも、自分の意思を口に出すようにしています。口に出すのと出さないのとでは全然違います。

大きな目標でも、真剣に言う

ドイツにいた時に、サッカーのアイントラハト・フランクフルトのクラブ関係者がいる食事会に呼ばれたのです。

その時に目標を尋ねられたので、当然「東京オリンピックで金メダル」と答えました。ところが、通訳の方にものすごく驚かれてしまって、「本当に? そのまま訳していいの?」と返されたのです。

その反応を見て、「オリンピックの金メダルは、日本にとって言うのもはばかられるほど遠い目標なのか」と思ってしまいました。だからといって「オリンピックでの目標は予選突破です」と口にしたら、本当にそこで終わってしまうかもしれない。他人から見たら高い壁なのでしょうが、誰がどう思うかではなくて、言葉にするということ、そして信念を持つことが大事なのです。

それも、ただ言うだけではなく「真剣に」言うこと。リップサービスで言うことではありません。心の底から信じていて、それに向かって行動していればいいのです。もし誰かに笑われたとしても、周囲の親しい人がうなずいてくれればそれで十分。何かに挑戦するというのは、そういうものなのです。

話すことで「認識のギャップ」を埋める

頭の中を理解し合う

話すことがどれほど重要か、いい意味でも悪い意味でも経験したことがある人は多いと思います。「言葉に出さなくても、内心ではわかってくれているだろう」では限界がありますし、ほんの小さな認識の違いでも生まないほうがいい。特にコートの中の出来事であればなおさらです。「こんな感じだろう」と想像するだけではダメで、言葉で確認し合わなければいけません。

意外に思われるかもしれませんが、言葉足らずによる認識のギャップがあることはクラブではなく日本代表で痛感したのです。

たとえば、展開が速いセットの場合だとニュアンスで会話する場面が増えて、結局お互いの認識にギャップが生じたまま、なんとなくうまくフィットせずに練習が進んでしまうことがありました。そうならないためにも、なるべく細かく表現して意思疎通を図らなければなりません。僕のテンポと他の選手のテンポが同じとは限りませんよね。その埋め合わせは、言葉でないとできません。

海外で僕がプレーしていたチームでは、細かいテンポに関してはコーチが管理していました。「僕はもう少し遅いほうがいいけど、テンポとしてこれで合ってるならそのままでいこう」というやりとりがコーチとの間で行われます。

とはいえ、センターやミドルブロッカーの大きな選手がどこに入るか、その上を通すのかギリギリまで引きつけて打つのかなどシチュエーションによってもテンポは全く変わってきます。フランクフルト(ドイツ)のセッターは上手な選手で、そのあたりは柔軟に対応してくれたので、とても助かりました。

やはり、バレーボールはセッターで決まる部分が大きいです。僕はスパイクを打ちますが、身長的にも跳躍力という意味でも打点が高くないので、シチュエーションによって、セッターがうまく合わせてくれるととても助かります。

フランクフルトのセッターとはフィーリングの相性がとてもよかったので、わざわざ細かく話す必要はありませんでした。もちろんケースバイケースで、あの状況ではこういうふうにコールしたんだけれど、ということを話したりはしましたが、それはお互いの特徴をつかむためというよりは、状況の確認にすぎない感じでした。

「話せる空気」を作ることも重要

ドイツに行っても最初は言葉がわからなくて、徐々に英語を学んでいきましたが、実は言葉ができなくてもバレーボールに関しては大きく意思疎通がずれることはありません。たとえ言葉が通じても、最初はお互いのプレーをわかり合えていないので、その溝を埋める作業が必要だからです。

それより危ないのが、日本人同士のコミュニケーション。阿吽の呼吸でわかると思っていて、実のところわかっていないのが一番まずいです。

話すタイミングは、なんとなくついでに話すというよりも、疑問点があったらその都度話すほうがいいと思っています。

たとえば、僕がチームメイトに延々と要求したとして、相手が「わかった」と言うだけで終わったら、それはコミュニケーションとは言えません。お互いが本当に納得して理解するところまで落とし込まないと改善はされないでしょう。

鮎川詢裕子さんの著書『最高のリーダーほど教えない―部下が自ら成長する「気づき」のマネジメント』(かんき出版)を読んでいて、すごく共感しました。タイトルの通り、「最高のリーダーほど教えない」。そうなんです。「上から教えると主体性が生まれないから、あくまで気づかせる」と。

この考え方はリーダーに限らなくてもいいと思います。どちらかが要求するだけの一方通行は、コミュニケーションではありません。

僕もセッターとの関係性で思い当たることがあります。初めてのことにトライする時には、お互いのフィーリングを確認し合いながら精度を高めていきますよね。

セッターも初めてのボールを上げるわけですし、当然起きるミスやズレを埋めていかないといけない。もちろん、シチュエーションによってもパターンは変わっていきます。

たとえば、セッターが飛ばすべきであろうトスを僕に飛ばさないということが起こったとします。こういう時に問題なのは、それは単なるミスで「飛ばさなかった」のか、それとも技術の問題で「飛ばせなかった」のかです。

「飛ばせない」と教えてくれれば、その状況を踏まえて練習をしようというコミュニケーションができるのです。そのセッターは、できていないことはわかっているので「ごめん、ごめん」と言う。日本人はよく謝りますが、必要なのは「ごめん」の一言ではなくて、ごめんで終わる状況を作らないこと。これはプレーのミスというよりも、コミュニケーションでのミスです。

まずは、自分がどこまでできるのかを伝えること。「やりたいこと」と「できること」は全く違います。やりたいことの理想を下げるのではなく、「今はここまでしかできない」ということを、普通に話せる空気を作ることが大切です。

根気よく話して、言語の壁を越える

会話を重ねて、伝える

当たり前の話かもしれませんが、言葉が通じない人と意思疎通を図るのは本当に大変です。

「頑張ります」の先に具体性を持たせることはむずかしく、「いつ、どこで、どのように」を伝えることができません。微細な気持ちについて理解し合うのは困難を極めます。それでもあえて話すことが重要で、会話を重ねていくことで伝わるものはあると思うのです。

僕の英語やドイツ語もそうだったのですが、言葉ができないうちは根気が大事です。それは言葉を話せない人を迎える側も同じではないでしょうか。

相手の話を理解しようという熱意を外国人は強く持っているのですが、残念ながら日本人にはあまり感じません。新型コロナウイルスが落ち着いたら日本を訪れる外国人も増えてくるでしょうし、そういったホスピタリティは身につけていきたいと、一人の日本人として感じています。

深く理解するには、言葉が欠かせない

僕は自他ともに認める早口なのですが、英語でもすごく早口なのです。喋り出したら一気に話してしまって、相手に「ちょっと待って」と言われて、言い直したりすることもよくあります。

ただし、日本語でも同じことがあるので、別にストレスではありません(笑)。相手が話を聞いて理解しようとしているということなので、むしろポジティブ。こちらもきちんと伝えたいと思っています。

自分のことを知ってもらって、相手のことも知るには、やはり言葉は欠かせません。そして、話そうとしている姿勢や態度も見せる。それらのすべてがコミュニケーションなのだと、海外に行って気づかされました。