先の見えない時代、思春期男子の育て方に悩む親へ。東大合格100名輩出の聖光学院校長・工藤誠一氏が語る不安を払拭する方法

公開日:2025/3/13

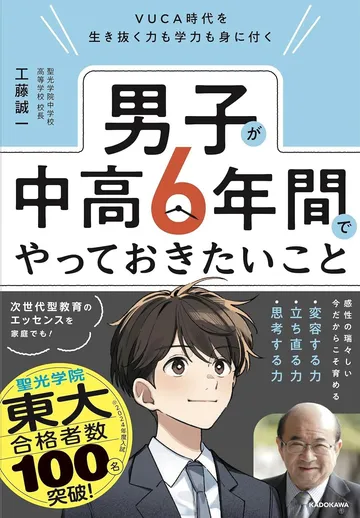

神奈川県屈指の進学校、聖光学院中学校高等学校。その校長である工藤誠一氏が初めて教育論に言及したのが、この『VUCA時代を生き抜く力も学力も身に付く 男子が中高6年間でやっておきたいこと』(KADOKAWA)だ。

中高の校長先生の中では、超現実派として知られている工藤校長。他の校長先生とは一味違うと感じさせる理由は、工藤校長自身はずっと教職についている学校畑の人であるけれど、実家が自営業をしているからか経営者の視点を持っているからだ。考えることがとてもフレキシブルで良さそうと思ったものは果敢にトライ。あまり役に立たなかったと思えばすぐに微調整をかけるといった姿勢が度々見られる。シビアに物事を選択しトライ&エラーを巧みに行う姿は経営者に近いのだ。

頭の硬さは1ミリもない。そんな経営者目線も持つ工藤校長が教頭になってから学校改革を進めてきており、その成果が昨年の入試実績として初の東大100名合格が実現したという。いったいどんな学校改革を行なったのか気になるところだ。

東大合格と聞くと、進学校ゆえにさらなる学業への邁進を図ったのかと思いきや、実はまったくの逆。

1つめの改革は、リベラルアーツに注力したこと。「知識を詰め込むばかりで喜びがない教育では、生徒の力は伸びない」と書かれており、芸術や自然科学、人文科学、社会科学などの分野を横断的に学べるように、仲間と体験的な学びができるようなカリキュラムを取り入れている。

2つめの改革は「生徒自身が主体性を発揮して1つのことをやり切った体験」を積ませることだという。好きなことをする喜びや夢中になれることの体験は、将来に向けての主体的な選択や、そのための努力、意欲にも大きく関わることになるだろう。

工藤校長の考え方は中高6年間に限った話ではなく、子どもたちが10年後、20年後にどう強く、この先行き不透明な時代を生き抜いていけるのか、そこが念頭にあることに唸らされる。

親としては、どうしても今ある目の前のことを追いがちだ。「まったく勉強しない」「スマホを見ているかゲームをする姿しか見ていない」と、子どものやることにイライラしてしまう。

けれど、工藤校長は「意外と子どもたちは考えている」と説いている。親が育ってきた時代とは違うということをきちんと認識し、親側が情報をアップデートすることの必要性や、もっと子どもを信じてとにかく待つことが大事だと書かれている。

中高生男子といえば、思春期で親の手を離れて自立した男性へと成長する過程にある。それが親としては不安定に見え、口も手も出したくなるものだ。しかしここでグッと「耐えて待つ」、そして「足るを知る」しかないのだとか。

口や手を出さずに親にできることは、子どもと新たな関係を築くことだとも書かれている。今までの親の庇護がなければ生きられなかった乳児でも幼児でもない中高生男子と、ずっと同じスタンスでいいわけがない。聖光学院に通っていなくても工藤校長の教育論は各家庭で取り入れられるエッセンスがたくさんあるはずだ。親も子も、精神的に大きく変われる秘訣が本書には満載だ。

工藤誠一●聖光学院中学校高等学校校長。1978年に母校である聖光学院中学校高等学校に奉職。事務長、教頭を経て2004年に校長に就任し、2011年から理事長も兼務。さゆり幼稚園園長、静岡聖光学院理事長と校長を兼務。神奈川県私立中学高等学校協会、私学退職基金財団、神奈川県私立学校教育振興会、横浜YMCAの各理事長、日本私立中学高等学校連合会副会長などの要職も務める。