自分の先祖を何代前まで知ってる? まずは明治時代の戸籍を取り寄せてみよう/家系図つくってみませんか?

更新日:2025/4/19

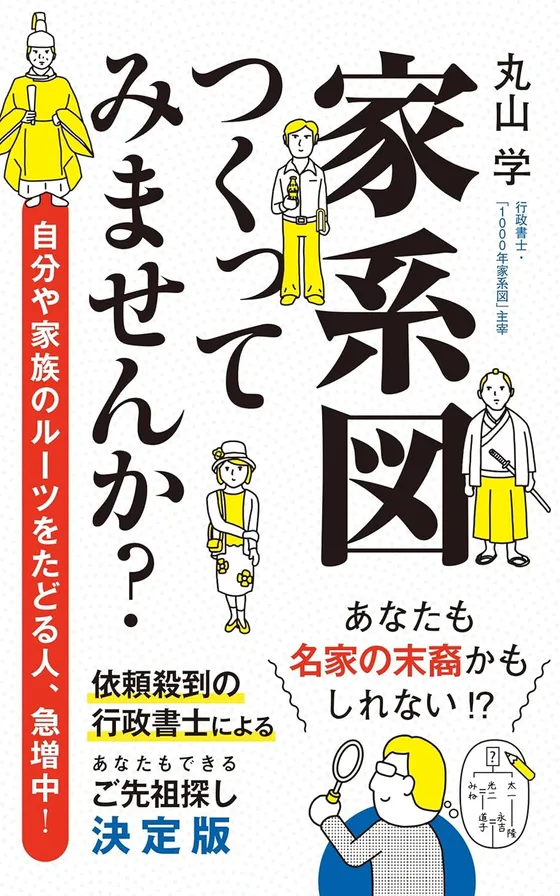

『家系図つくってみませんか?』(丸山学/ポプラ社)第1回【全6回】

あなたは、自分のひいおじいちゃんが何をした人か知っていますか? 家系図作成への関心が高まっている今、自分のルーツをたどろうという人が増えています。年間約100件の依頼を請け負う行政書士が、わずかな手がかりを元にルーツをたどる実例や、個人で作る際のポイントを紹介。戸籍取得から菩提寺探訪、古文書のよみときまで、わかりやすく解説した『家系図つくってみませんか?』をお届けします。

先祖探しはどこまでたどれる?

私は、依頼人のご先祖様をできるだけ深く、上の代までさかのぼって調査をして、それを家系図に仕上げるという少し変わった仕事を専門としております。

目標としては1000年前まで、「1000年家系図」という名称でSNS等でも情報発信をしているのですが、実際、先祖というのはどれくらいまでたどれるものなのでしょうか?

実際のところ、明確に1000年以上にわたってご先祖様をさかのぼり、系図を作成できるケースは少数であるのが実状です。ただし、本家にあたる家から古い系図が出てくるなどして意外とあっさりわかってしまうケースもあります。

1000年さかのぼることを意図してそれが実現できる確率は2〜3%程度かと思いますが、それでも1000年前といえば平安時代のこと。そんな時代のご先祖様のことがわかるなんて、これは凄いことだなと感じています。

一方、戸籍をさかのぼって取得するという誰でもできる手法でも、江戸時代後期(現在から160〜180年前)を生きたご先祖様まではだいたい判明します。

そこから先、戸籍で判明したよりさらにさかのぼるところに一つの壁があるのですが、これも第3章でお話しするような本家の調査、墓石の調査、古文書の調査、菩提寺のご協力等を経ることにより、戸籍よりも1〜3代ほどさかのぼる(現在からみて200年ほど前)ことは結構できてしまいます。

私の経験上、戸籍の範囲を超えて200年ほど前までさかのぼれる確率は9割程度です。これは充分に挑戦してみる価値があるものだと思います。

まずは明治時代の戸籍取得を目指そう

そもそも皆様は、ご自身のご先祖様をどれくらい上の代までご存じでしょうか?

地方の場合、同じ土地に江戸時代から住み続けていたり、とりわけご自身の家がいわゆる本家である場合には日常的にご先祖様の肖像画や、江戸期の年号が入った墓誌の記録を目にするなど、何代も、いや十数代もさかのぼれるということがあると思います。

しかし、現代では土地の移動も多く、「祖父までしかわからないなあ……」という方が多くなっています。また、「江戸時代から明治時代にかけて、どこに住んでいたか正確な村名などわかりますか?」とお尋ねしても返答が難しいという方が多くなっています。

しかし、日本には世界的に見て稀有ともいえる精緻な戸籍制度が存在しています。廃棄や戦災焼失などの不運がなければ、ほぼ江戸時代後期を生きた自身のご先祖様のお名前まで知ることができるのです。

現代につながる戸籍制度がスタートしたのは明治5年ですが、この明治5年式の戸籍(壬申戸籍)は現代では取得することができません。犯罪歴などが記載されており、現存している分についても法務局で厳重封印されて誰も見ることができなくなっています。

しかし、「明治19年式戸籍」(図表1)と呼ばれるものは、前述のような廃棄・戦災焼失等がなければ取得することが可能です。明治時代の戸籍まで取得できれば、そこには当然、江戸時代に生まれた方々が記載されています(図表1)。

この戸籍取得も次項でお話するとおり、これまでに比べて非常に簡易になりました。

ですので、これからご先祖探しを始める方は、まずは明治時代の自家の最古の戸籍まで取得することを目標にしてみましょう。

それよりさらにさかのぼる手法は第3章で詳しくお話ししますが、まずは千里の道も一歩から。戸籍取得で150〜160年前のご先祖様のお名前や本籍地などの情報を得てみましょう。