祖父と思っていた人が実の祖父ではなかった。先祖調査を依頼した思わぬきっかけ/家系図つくってみませんか?

公開日:2025/4/20

『家系図つくってみませんか?』(丸山学/ポプラ社)第2回【全6回】

あなたは、自分のひいおじいちゃんが何をした人か知っていますか? 家系図作成への関心が高まっている今、自分のルーツをたどろうという人が増えています。年間約100件の依頼を請け負う行政書士が、わずかな手がかりを元にルーツをたどる実例や、個人で作る際のポイントを紹介。戸籍取得から菩提寺探訪、古文書のよみときまで、わかりやすく解説した『家系図つくってみませんか?』をお届けします。

実例 戸籍が戦災で焼失していながらも江戸時代までさかのぼれた

塚田季明さんの場合

「祖父だと思っていた人が実は祖父ではないようです……」

私が「奇跡の先祖調査」と名付けている、戸籍の戦災焼失を乗り越えてご先祖様がたどれた塚田季明さんのお話です。

私の手帳によれば、塚田季明さんが先祖調査・家系図作成のご依頼のために当事務所を訪れたのは令和元年8月のことです。

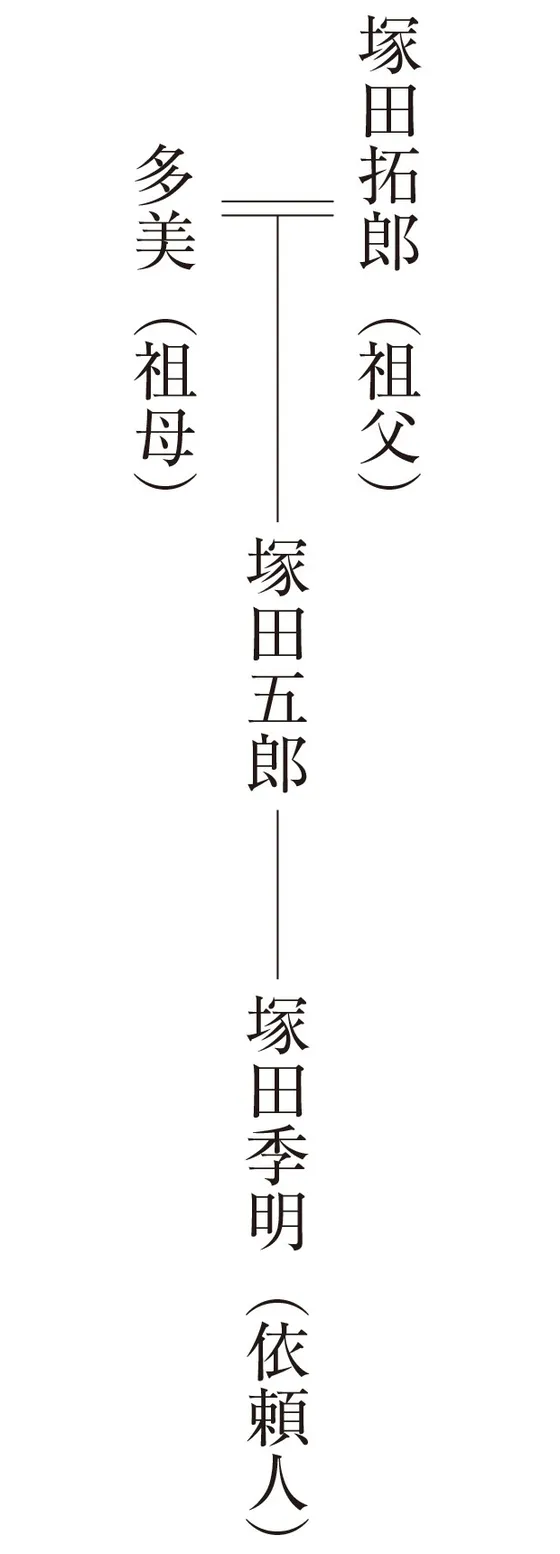

塚田さんは一通りの挨拶を終えると「塚田家の家系図を作成したいのですが、話は色々と複雑でして、そもそも私がこれまで祖父だと思っていた塚田拓郎は実の祖父ではないようなのです……」と、いきなり興味深い話を始めました。

これが父親である塚田五郎(故人)から聞いていた系譜であり、五郎自身も当然そのように思っていたようです。

ところが、お墓参りに行ったある時、それまで気にも留めていなかった墓石の側面を何となく見てみました。実際の墓石の写真がこちらです(図表7)。

祖父の拓郎は昭和4年10月15日に亡くなっているのかあ……自分が生まれる30年以上前だから、この祖父のことはまったくわからないな。57歳で亡くなっているということは明治時代の初期の生まれだな。ずいぶんと世代間の間隔があいているな……あれ?

その時に塚田季明さんは重大なことに気付いてしまいます。

あれ? 父・五郎は昭和5年9月の生まれだから祖父・拓郎が亡くなる直前に祖母・多美が父を妊娠したということか? いやいや、それだと祖父・拓郎が亡くなってから11カ月後に父が生まれていることになってしまう!?

こうして、これまで祖父と信じてきた人物(拓郎)が実の祖父ではないことに気付いてしまったのです。さらに、そんな折にまだ学生である自身のお子さんから「お父さん、塚田家ってどんな家なの?」と聞かれてしまいました。

そもそも祖父と思っていた塚田拓郎についてもどんな人物なのかわからず、まして塚田家がそれ以前にどこに居住して何をしていた家なのかも想像がつきません。

「これは一度きちんと調べてみないといけないな」

このような経緯のもと、塚田さんは私のところに依頼に来てくださったのですが、実はこの案件は予想以上に難航し、その上コロナ禍ということもあって全容が解明されるまでに4年の歳月が費やされることになろうとは、塚田さんも私もこの時はまったく予想しませんでした。

戸籍は戦災で焼失!

これまでもお伝えしているように、先祖調査・家系図作成の基本は戸籍取得にあります。

今回も、まずは依頼人の塚田季明さんからさかのぼって取得、最も古い戸籍は季明さんの祖母である塚田多美さんが載っているものでした(図表8)。

戸籍で何代さかのぼれるかは依頼人の年齢やその家の世代間隔にも左右されますが、通常は4〜5代前の方までは出てくるものです。

それなのに、なぜここまでしか取得できなかったかというと、戦災による戸籍焼失です。東京の中心部などは戦災による焼失が多く、貴重なご先祖様の記録がこの世から消えてしまっているのです。

なお、祖母・多美が記載されたこの戸籍の戸主は、多美の夫・塚田拓郎との間にできた長男である塚田一郎です。多美はその息子を戸主とする戸籍内に入っている形です。塚田拓郎については、前戸主としてかろうじて名前が載っているだけで、詳細はまったく不明という状態でした。

昭和4年に塚田拓郎が亡くなっていることは前掲の墓石でわかりますが、その拓郎の家督は、長男の塚田一郎が相続して一郎を戸主とする戸籍が作成され、そこに母親である多美も入っているというのが取得できた最古の戸籍の状態です。

戸籍をさらに読み込むと、塚田家は昭和11年まで東京市本所区(現墨田区南部)に本籍を置き、その後、東京市向島区(現墨田区北部)に転籍してきたことがわかります。その転籍前の本所区時代の戸籍が焼失し再製もされていないために取得ができないという状況です。

もし、本所区時代の戸籍が取得できれば、そこには塚田拓郎が戸主として登場し、拓郎の父母名やその本籍地も記載されて色々なことがわかったはずです。

拓郎と死別した多美はこのように息子(一郎)を戸主とする戸籍内に入っていましたが、戦後、戸籍制度が大きく改正された後には多美は息子の戸籍から分籍して自らが筆頭者となる戸籍を作成します。

戦前の戸籍を取得していただくと何世代もの家族が一つの戸籍内に記載されていることに驚かれると思います。戸主の父母や祖父母、その子どもや孫までもが同一戸籍内にいますので多人数であるのが特徴です。しかし、戦後は「夫婦とその子ども」(つまり2世代)が一つの戸籍を構成する単位となりましたので、3世代は同一戸籍内に入れないことになりました。

多美は長男・一郎を戸主とする戸籍内に入っていましたが、一郎に子どもができると3世代になってしまいますのでそれは許されず、多美は子どもや孫と戸籍を分ける必要が生じた訳です。

家系図作成で問題になるのは、その結果、同族である一郎の末裔がその後どうなってしまったのかがわからなくなることです。

依頼人の塚田季明さんから見ると、拓郎・多美の長男である塚田一郎とは親族関係にあるとはいえ戸籍法上は傍系という扱いになり、前章のとおりその人やその末裔の戸籍取得はできません。

一郎の末裔の方に話を伺えれば、塚田家の歴史などがわかる可能性もあります。しかし、戸籍が取得できないので末裔の方がその後、どこに転籍されていったのか、どのようなお名前なのかという点が一切わからなくなってしまったのです。

<第3回に続く>