明治の戸籍までたどり分かった祖父の正体。戦災焼失を乗り越え、家のルーツが判明/家系図つくってみませんか?

公開日:2025/4/23

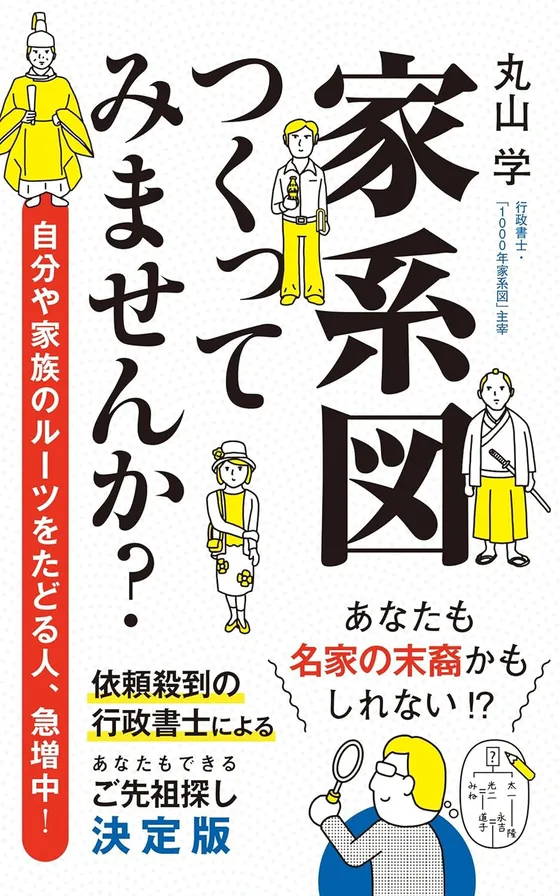

『家系図つくってみませんか?』(丸山学/ポプラ社)第5回【全6回】

あなたは、自分のひいおじいちゃんが何をした人か知っていますか? 家系図作成への関心が高まっている今、自分のルーツをたどろうという人が増えています。年間約100件の依頼を請け負う行政書士が、わずかな手がかりを元にルーツをたどる実例や、個人で作る際のポイントを紹介。戸籍取得から菩提寺探訪、古文書のよみときまで、わかりやすく解説した『家系図つくってみませんか?』をお届けします。

C県の塚田家からも戸籍取得の委任状をいただく

繰り返しになりますが、戸籍というのはプライバシーの塊ですから見知らぬ人が取得させてくださいとお願いしても断られる可能性のほうがきわめて高いです。

それも承知のうえでC県〇〇市大字立浪(旧立浪村)の塚田家に手紙を出し、電話をしてみました。

凶悪犯罪も多い昨今、きっと普通には対応していただけないだろうと覚悟をしていましたが、C県の塚田家は非常に丁寧にご対応してくださいました。

しかし、「先祖やその兄弟に『拓郎』という人がいたかどうかはわからないです。聞いたことがないですね」との回答でした。

私はC県の塚田家に、ご依頼人の塚田季明さんが置かれた状況、お子さんからも塚田家のルーツを聞かれて困っており何とかして差し上げたい旨を説明しました。

「血はつながっていないようですが、それでも依頼人の塚田さんにとっては拓郎さんの塚田家が祖先という想いがあります。貴家の戸籍をさかのぼったら拓郎さんのお名前が出てくる気がいたします。誠に恐縮なのですが貴家の戸籍を取らせていただけないでしょうか? 委任状に署名をしていただけないでしょうか?」

と、お願いをしてみました。

そうしましたところ、「そんなご事情であればいいですよ」とご快諾をいただくことができました。もう本当に感謝しかありません。

そして、委任状を使ってC県の当該役所に郵便で戸籍請求をしたのです。

同家は江戸時代から同じ土地に住まわれているとのことで、現在のものから明治時代のものまでが一つの封筒に入れられて私のもとに届きました。

ドキドキしながら戸籍を一通ずつ見ていきます。

冷静に考えると、前の妻との間の娘を現在の妻の兄に嫁がせるなどということは無いような気もするなあ……。私は急に弱気になってきました。

そうして、最後のいちばん古い戸籍を見てみました。

明治19年式という現代において取得できうる最も古い戸籍です。

戸主はやはり、良枝の兄である塚田玄一になっています。……そして、その塚田玄一の妹として嫁ぐ前の「良枝」が記載されており、その右横に「拓郎」の名前を発見したのです! 拓郎が良枝の兄として戸籍内に記載されていたのです(図表14)。

拓郎の生年月日は明治6年(1873)6月23日と記載されています。

依頼人の塚田家の墓石には拓郎は昭和4年(1929)10月15日没で57歳とありますから、数え年で計算すると明治6年生まれで合致します。

また、拓郎は同家の四男であり、身分事項欄には明治38年3月31日に東京市本所区に分家した旨が記載されています。本所区時代の戸籍は焼失していながらも、塚田拓郎は本所区に本籍を置いていたことは確かですから、ここに出てきた塚田拓郎が依頼人の塚田季明さんの祖父と目されていた塚田拓郎であることは間違いありません。

こうしてついに塚田拓郎の実家はC県の塚田家であったことが明らかになりました。

拓郎の父親名は塚田源一郎というお名前であることが戸籍からわかりますし、さらに祖父が塚田源治というお名前で、さらにその父親も「源治」というお名前であることがわかります。

江戸期は旧家では代々同じ当主名を襲名することも多くあり、こちらの塚田家では「源治」を当主名としていたことがわかります。当然この上の代も「源治」が何代も続いていると考えられました。

C県の塚田家の話によると、同家は江戸時代には庄屋(村民の中の最上層の地位)を務めたと伝わっているそうです。地域の郷土誌に塚田家の居住する立浪村に関する江戸期の古文書が多数掲載されており、調べてみると、寛政7年(1795)のある文書中に確かに「立浪村 庄屋 源治」との記載が見られました。こちらは、年代的に拓郎の5代前のご先祖様であると考えられます。

さらには、B県の延命寺の記録から、多美の実母である2番目の妻の名前は「いし」であることもわかってきました。

つまり、塚田家の最終的な系図は図表15のようになります。