名字から家のルーツがわかる? 江戸時代以前に名字を持つのは武士だけではなかった/家系図つくってみませんか?

公開日:2025/4/24

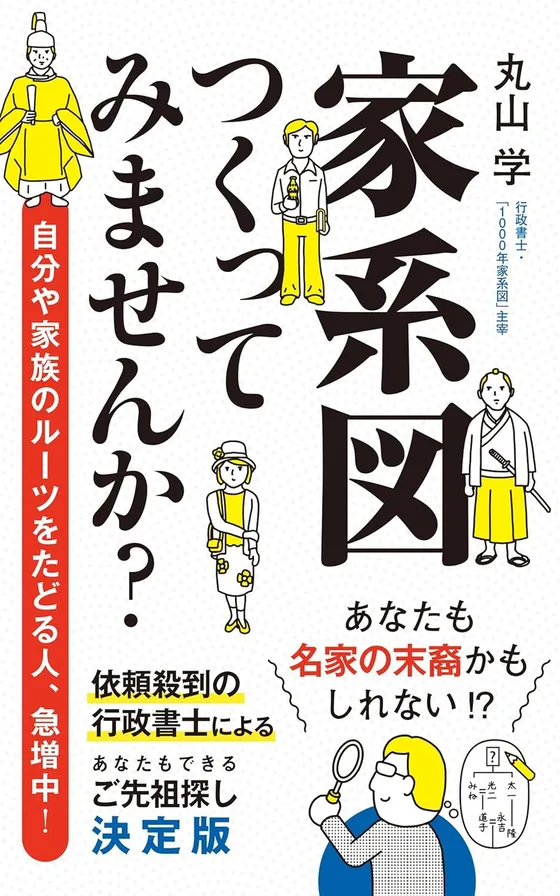

『家系図つくってみませんか?』(丸山学/ポプラ社)第6回【全6回】

あなたは、自分のひいおじいちゃんが何をした人か知っていますか? 家系図作成への関心が高まっている今、自分のルーツをたどろうという人が増えています。年間約100件の依頼を請け負う行政書士が、わずかな手がかりを元にルーツをたどる実例や、個人で作る際のポイントを紹介。戸籍取得から菩提寺探訪、古文書のよみときまで、わかりやすく解説した『家系図つくってみませんか?』をお届けします。

Q. 名字はルーツを示すものなのですか?

普段あたりまえのように使っている自身の名字ですが、なぜウチはこの名字なのか? と考えると不思議な気持ちになりますよね。

一昔前は「江戸時代に名字を持っていたのは武士だけで、庶民は明治時代以降に適当に付けた」と信じていた方も多かったようです。

そうした中、昭和27年に洞富雄氏が『日本歴史』に発表した論文「江戸時代の一般庶民は果して苗字を持たなかつたか」は衝撃を与えました。自身の菩提寺の記録等を調べた結果、武士以外の農民も実は江戸時代から現在に通じる名字(苗字)は持っていた、だが公に名乗れなかっただけである、と論じたのです。

以後、さまざまな史料からどうやら庶民(武士以外)も江戸時代に名字を持っていたということがわかってきました。

明治時代に戸籍制度ができた際、古来の名字とは関係なく適当に付けたという事例も確かにあったようです。ある地方の漁村では、各戸が魚の名前で届け出たとか。そうした話の面白さで取りざたされることも多く、「庶民は明治時代に適当に名字を付けた」という話を信じる人も多くなっていったように思えます。

しかし、高野山金剛峯寺の有力塔頭である高室院の古文書が調査され、庶民の多くが江戸時代やそれ以前から名字を名乗っていたことがわかってきました。また、各地の古文書からもそうした記録が出てきたために、自治体が刊行した郷土誌にも「庶民も江戸時代から名字を持っていた」旨を記述するものが多く出てきました。ですので、明治時代初期に古来の名字と関係なく適当に付けた家もない訳ではありませんが、多くは古来のものであると考えられます。

日本には10万種類を超える多様な名字が存在するといわれていますが、その多くが中世の武士団が使用を始めたものです。

そうした中世武士は元来は「源」「平」「藤原」といった本姓を名乗っていましたが、それとは別に自身が領した土地名を新たに名字として私称するようになっていきます。それが現代まで名字として残っており、それがために日本の名字の多くは土地名に依拠しているといえるのです。

たとえば、「佐々木」という名字がありますが、これは宇多天皇(第59代帝867〜931年)の皇子の末裔である源成頼(976〜1003年)が近江国の佐々木荘(現滋賀県近江八幡市・東近江市)に下向し、その末裔が地名に拠って「佐々木」を名字として呼称するようになったことが始まりです。

もちろん、現在佐々木姓を名乗るすべての家がこの系統であるとは断じられませんが、名字辞典にはそれぞれの名字の発祥過程などが整理されていますので、自身の名字について一度調べてみると面白いと思います(現在であれば、そうした情報はWeb上にも豊富にありますので手軽に調べられます)。

そのように、名字から自家の大きなルーツを想定することを「上からの調査」、一方で自身から戸籍をさかのぼり、かつ本書で解説してきたような手法で上に上にとたどっていくことを「下からの調査」と私は呼んでいます。

上からと下からの双方を進めていくことにより、いつかそれがつながる時が来たら、それこそが先祖調査のゴールといえます。

Q. 家紋もルーツを示していますか?

家紋は先祖調査には役立つと同時に、はっきりしない部分もあるといえます。

というのも家紋は自由に変えられるものだからです。

明治時代以降、名字を何らかの事情で変更する場合、届出をして戸籍にもそれが反映されました。

ところが、家紋には届出の義務がありません。好きなように変更することが可能です。現代において「この家紋が好きだから、これからウチはこれに変更する」としても届出の義務もなければ誰に咎められることもないのです。

また、近代に入り、本家・分家制度が法律上存在した時代でも、「分家した家は本家に憚って家紋の外郭を変更する」ということは普通に行われていました。たとえば、本家は外郭のない「違い鷹の羽」紋を使用し、分家した家はあえて外郭(丸など)を付けて「丸に違い鷹の羽」紋にするという形です。これは、やはり本家と完全に同じ紋を用いるのは「恐れ多いので憚る」という文化ゆえでしょう。

これまで調査してきた中では、外郭を付け足すというだけでなく、分家した家が本家とまったく異なる紋にしているというケースも目にしてきました。つまり、家紋は絶対不変のものとはいえず、そのため絶対的なルーツを示すとは言い切れないのです。

しかし、その一方、中世には氏族(同じ名字の同族)で決まった家紋を用いるというのは確かにありました。たとえば、名字の例で挙げた佐々木氏は「隅立て四つ目結」を使用しましたし、戦国武将の武田信玄で著名な武田氏族は「武田菱」を代表紋として使用しました。ですので、武田姓であり、武田菱紋を使用しているのであれば、そこから自家のルーツに想いを馳せることもできます。

このように、家紋は絶対的なものではありませんが、「上からの調査」におけるルーツの想定には役立ちますし、「下からの調査」の際には同一地域の同姓宅に問い合わせる際に家紋の同一性が同族の可能性を高めるなど、一定の役割を果たします。

いずれにしても自家の家紋を、名称も含め正確に把握しておくことが重要といえます。

<続きは本書でお楽しみください>