過労での突然死も覚悟した医師時代。しんどさは実体験に近い、私小説的なものと語る医療小説【朝比奈秋 インタビュー】

公開日:2025/5/26

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年6月号からの転載です。

“つながってしまう”。それが物語の起点になるのだという。感覚を共有しながらも人格を異にする結合双生児姉妹の内面世界を著した『サンショウウオの四十九日』も、自分が生まれてきて以来、ずっと眠り続けている母との日々を描いた『植物少女』も、この設定はどこから生まれてきたのだろう、という曇りのない問いを読む者に抱かせる新世界が、朝比奈さんの小説にはいつもある。

取材・文=河村道子、写真=鈴木慶子

「どういう小説にしようかという意図的なことは一切考えないんです。たとえば『サンショウウオの四十九日』のような、おそらくまだ存在していない人々の物語であっても、自分のなかでつながってしまうと、根拠もなく、“これで間違いない”と書けてしまう。今作は、救急医療の現場で医師として働いていた頃のリアリティが入ってきたものですが、書き方はファンタジックな要素が入ったものと何も変わらなくて」

コロナ禍を背景に近隣の医療機関が急患の受け入れを停止し、地域で唯一となった救急病院で勤務する30代の外科医・公河。初代院長が遺した“誰の命も見捨てない”を院是に患者を受け入れ続けるなか、医師たちは不眠不休で働き続ける。自分のなかにある“医療崩壊”という言葉が空虚に思えるほどの逼迫、そこで起きている医師たちの身体と精神の崩壊が公河の視点から映し出される。

「医師になって4、5年目の頃、ここに書いたようなとても忙しい時期があって。当時は“突然死もありえるな”と思いながら、なんとか働いていたのですが、そこから5年くらい経ったとき、“もしかしたらあのとき、こうだったのかな”という思いのなか、物語が浮かんできたんです。あのときの体験がどういう体験だったのか、僕は完全に理解できておらず、今も定期的にトラウマが襲ってくる。それを理解し、克服しないと前には進めない。書かざるを得ない感覚で書いた本作は、私小説的なものになっています。けれど、どこからどこまでが自分の体験したことで、どこからどこまでがフィクションで、とは言えぬほど、作中に書いたエピソードは絡み合っていて。医師たちのしんどさや感覚は実体験に近く、公河の“背骨が燃えるような感じ”は僕が持っていた、そして今も後遺症のように残っている感覚です」

“過労死やって。あぁ、ヤナザキ、かわいそうに。惨めな死にかた”と電話口でしきりに言う医大時代の友人との会話から物語は始まっていく。学生時代から10年以上付き合いのある産婦人科医のヤナザキは、これまで公河が出くわしたことのない死に方で死んだ。激務のなか、やっとのことで口に放り込むことのできたおにぎりが、その電話の途中で胃に落ちたとき、公河はようやく彼女の死を実感できる。患者の命を救うため、欲望も、本能も、心をも殺している彼がみずからの“声”を聞くことができるのは“内臓”からだ。

「心臓があるからドキドキして恋に落ちることもできるし、胃や腸があるからお腹が痛くなったり、食欲を感じることができる。内臓は身体の機能を司ると同時に感覚器官でもあると思っていて。人は内臓を通して何かを感じている。“腑に落ちた”とき、胃や横隔膜の辺りに圧力がかかり、その感覚を得られるように。頭だけで書くと観念小説になってしまう。地に足の着いたものを書くため、僕は自分の内臓を使って小説を書いている部分があります」

さらに医療の現場で感じ続けてきた心地の悪さも。それを小説によって解き放ったところから、命を救われる側の者には聞こえない、公河たち、救急医の言葉が響いてくる。

客観を求められる現場で突き詰め続けていた主観

「医学というものは、数値と結果を突き詰め、科学的に治療をするものであって、そこに主観は入らない。医者は常に客観的に適切な治療をすることを求められます。もちろん自分もそうしていましたが、人とは何か、病気とは何か、と主観的に突き詰めてしまうことがあり、常にそこにズレを感じていました。そのときの、僕の主観がこの小説なんです」

“命は本当に一番大事なのだろうか─”“自分一つの命でより多くの命が助かるから寝ずに働けている。しかし、千の命よりも大切な、私の何かが踏みにじられている”......。常に客観を求められる者たちの“主観”が突き刺さってくる。

「さらに言うと、患者たちより自分の方が苦しいのだと。いつ過労死するかわからない状況に追い込まれると、末期がんの患者が羨ましくなるんです。布団のなかで逝けることがどれだけ幸せなことか、自分は立ったまま、最後のひと鼓動まで働いて死ぬんだなと。そして最終的に、生きる、死ぬにも執着しなくなっていく。自分が死んでも患者が死んでもどっちでもいいのだと。そうなると、命は一番大事ではないな、という実感が湧いてきてしまって」

一日に何人も、そこから急患が送りこまれてくる繁華街「ほんまち」。医長に連れられ、初めて来たこの街で、“ここは電波悪いから、携帯も繋がらん。ここに来たら患者と、縁切りできる”と安堵する公河。けれど言い終えた瞬間、視界に溢れてくる数多の顔。“彼らは見捨てさせまいと顔面で襲いかかってきたのだ。それが彼らのやり口だった”─。歩道のまんなかに置かれた解剖台、窓の外に浮かぶ死者の顔……。“主観”は時に公河の見る幻想のような“現実”と絡まり合う。そして彼は自分の背骨の微熱の正体を知ることになっていく。

自分は今、確かに生きている その実感が流れているのかも

「人間が人間を救うということ自体、かなり傲慢なことだと思うのですが、医者はそうせざるを得ない。そして医師免許があるから人を切っても犯罪にはならないわけです。けれど人の身体にメスを入れ、傷つけるという害を与えていることには違いない。たとえば人工肛門を作るとき、ほとんどの医者が“申し訳ない”と感じていると思う。命を救うという利益のために切ったとしても、人間的な微かな罪からは逃れられない。それは僕の哲学でもあるんです」

人を救うこと、人を切る業を何千何百と背負い続けてきた公河が、その罪と、そこから放たれるための精神に気付くことになるのは、ある手術の場面。美しい果物を剥いていくようなその場面からは、“生”というものの実感が溢れ出してくる。

「このシーンがなければ、公河はこのまま働き続けて過労死し、銅像になるくらいの硬い人間になってしまっていたと思います。オペ中の内臓から、ある種の生命力の触発を受ける、かなり貴重な場面だと思います」

ドキュメンタリーとして読むこともできる本作には、社会的なメッセージが委ねられているようにも感じられる。けれど「それは一切ない」と朝比奈さんは言う。

「でもひとつだけ。今、医療従事者は毎年、10人以上過労死しています。その命と引き換えに何千人、何万人の患者が救われている。それは国家として正しい選択ではあっても、当事者としてはたまったものじゃない。だからせめて過労死をした方々のために祈ってほしいんです、その恩恵を受けた地域の人々は。過労死に安らかな死はないわけですから」

過酷で壮絶な物語ではある。けれどなぜか、たしかな光を見続けているような気もするのだ。

「小説を書くときはいつも個人的な書くつらさがあるのですが、これはあまりしんどくなかった。実体験に近いから、“あの時の方がしんどかった”そして“自分は生き延びたのだ”と思えた。本作のなかに光を感じてくれたのだとしたら、“今は確かに生きているなぁ”という僕の実感なのかもしれません」

あさひな・あき●1981年、京都府生まれ。医師として勤務しながら小説を執筆し、2021年「塩の道」で林芙美子文学賞を受賞しデビュー。23年『植物少女』で三島由紀夫賞、同年『あなたの燃える左手で』で泉鏡花文学賞と野間文芸新人賞、24年『サンショウウオの四十九日』で芥川賞を受賞。他の著作に『私の盲端』など。

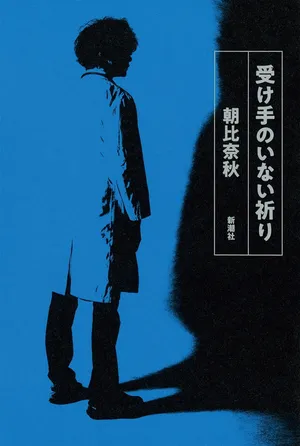

受け手のいない祈り

朝比奈秋 新潮社 2,090円(税込)

感染症の拡大を背景に周囲の病院の救急態勢が崩壊するなか、医師・公河が働く病院は「誰の命も見捨てない」を院是に患者を受け入れ続ける。長時間の連続勤務による極度の疲労で、死と狂気が常に隣り合わせの日々。我々の命だけは見捨てられるのか──。医師としての経験を基に描いた芥川賞受賞後初の単行本。「社会小説、医療小説、純文学、どんな読み方をしてくださっても」(朝比奈さん)