くどうれいん「簡単に感動させてやらないぞ、という気持ちが強い」現実と同じく、自身でコントロールできない執筆だったと語る最新作とは【インタビュー】

公開日:2025/7/10

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年7月号からの転載です。

簡単にわりきれない人生だからこそわかりやすい物語にはしたくない

〈意味のあることにしたくない。物語の一部のようにしたくない。〉という文章で短編「川はおぼえている」は始まる。不要になった指輪を手放したいが、ドラマティックな方法を選ぶと今後も思い出してしまう。だから、なるべく意味のない方法で処分したいと思いながら川沿いを歩くまみ子が主人公だ。

「長く勤めていた会社を辞めて専業になった直後に書いたもので、小説を書かねばという気負いから解き放たれるきっかけになった作品でもあります。というのも、2021年に『氷柱の声』が芥川賞の候補になって以来、ずっと、小説を書くことにどう向き合えばいいのかを考え続けていて……。『氷柱の声』は、東日本大震災が起きてから約10年、盛岡で暮らすなかで抱えてきた想いを放出した作品で、何かに突き動かされるように書かされたという気持ちが強かったから、いざ新しいものを書こうと思ったときに、力みすぎてしまったんですよね。取引先のみなさんにご挨拶するため10日間くらい滞在していた東京のホステルでも、何か書かねばと思っていたのですが、あまりにおしゃれで、にぎやかで、集中できずに近くの隅田川まで散歩してみれば、思いのほか水が濁っていることに拍子抜けしてしまって(笑)。それでも川の近くにいるだけで落ち着くよなあ、と地元の中津川を思いだしているうちに、リラックスして書くことができたんです」

川沿いの道で、まみ子は出会った男性に、こんなことを言われる。〈生きている限りぼくたちは物語から逃げられないです。あなたがきらいなのは“物語”じゃなくて、“物語にすること”なんじゃないですか〉と。それは、震災の痛みを感動に変え、被災者に何かを背負わせようとする社会に抗うようにして書いた、『氷柱の声』にも通じるくどうさんの作家としての核でもある。

「簡単に感動なんてさせてやらないぞって気持ちは、確かにもともと強いですね。学生時代、聴く人の心を動かすような合唱をしましょう、みたいなことを言われるのもきらいで、どうして自分が気持ちよく歌うだけではだめなんだろう、誰かの心を震わせるのがいい合唱だという前提なんだろう、と悶々としていました。文章を書くときも、いかに物語をつくることから逃げられるか、意味のあるものにしすぎないでいられるかを意識している気がします。人と人との関係性においても、わかりあえることとわかりあえないことのどちらも大仰にとらえずに、どうしたって思うとおりにはいかないのだから自分は自分でやっていくしかないという気楽さを描いていきたいんです」

今の自分は悪くない、と思える過程を描きたい

表題作「スノードームの捨てかた」で描かれる女性3人の友情も、べったりしていないのがいい。30歳で婚約が白紙になった怜香の落胆と焦りは、結婚して子どももいるさらさには、本当の意味では理解できない。独身で恋人がいない現実にさして焦っているわけではない主人公の絵美も、同様だ。それでも、違う場所で苦労や葛藤を重ねている。だからこそ、軽やかに支え合うこともできるのだという希望が浮かび上がってくる短編である。

「結婚しているかどうかとか、どんな職業についているかも、その人がどういう選択を重ねて今の人生を生きているのかを知る手掛かりの一つでしかないのに、自分とは違うから、わからないからって、線引きしてしまうのはもったいないと思うんですよ。私自身、知り合いの家にお邪魔したとき『お医者さんでも、宅配ピザ食べてコーラ飲むんだ!』と当たり前のことにびっくりした経験がありますが、先入観で相手を過剰に上においたり下においたりすると、その当たり前のことを一緒にできなくなってしまう。人は案外、自分の成し遂げたことは大したことがないと思っているし、苦労も葛藤も簡単にわかられてたまるかという矜持もあるから、敬意をもってなれなれしく『よくわからないけど、お疲れ!』くらいの軽さで接することも大事なんじゃないのかな。私自身、そうあれたらいいなという願望をこの小説にはこめている気がします」

ちなみに、タイトルにもあるとおり、今作では、怜香が元カレと一緒に買った思い出のスノードームをいかに処分するべきか話す場面も。「捨てる」というのは、くどうさんにとって一つのキーワードなのだろうか。

「モノに対する思い入れって、手に入れたときよりも捨てるときのほうが強くなるような気がするんですよね。だから簡単に手放すことができなくて、でも持ち続けていることにも耐えられない。どちらを選ぶかに正解なんてなくて、ただ、どうすれば今の自分が悪くないと思えるかどうかで、決めていくしかないんだろうなと思います。そして私は、その選択によってたどりついた今を、手なじみのいいものに整えていくことが、わりと得意なんですよ。だから小説を書くときも、それぞれに向き合わなければならない現実をもつ主人公たちが、どうすれば自分を悪くないと思えるか試行錯誤する、その過程を描くことに興味を惹かれるのだと思います」

矛盾した顔をあわせもつ人のリアルさを描きたい

たぶん、くどうさんは“人”が好きなのだろう。「鰐のポーズ」で描かれたヨガ教室での出会いのように、思いがけずグッと距離が縮まることもあれば、次の瞬間、なにげない言動で互いを傷つけ、離れてしまうこともある。浅はかで、だからこそ軽やか。そんな人の姿を、関係性の揺らぎを、肯定も否定もすることなく、ただあるがままに映し出してくれる。

「人って、面白いですよね。仕事とプライベートで見せる顔は違うけど、どちらかが嘘というわけではないし、矛盾した個性をあわせもつことが、むしろあたりまえだったりもする。何事も簡単にわりきれるものじゃないからこそ、わかりやすくカタルシスを得られるような物語にしたくないのだと思います。『いくつもの窓』という短編では、仕事を辞めざるをえなかった主人公を書いたけど、どんなに激務で心身が悲鳴をあげていても、その充実感に救われていることもあるし、やめたからってラクになるわけじゃないと知っているから。人が現実を“悪くない”ものにしていくためには、矛盾した感情を越えていかなきゃいけないし、解決したように見えても何かが残り続け、折に触れてまた葛藤してしまうもの。そういうリアルな手触りをできるだけそのまま描きたいなと思うんです。『湯気』で描いた、『言いたいことがあったらなんでも言って!』と言いながらまるで聞く耳をもたない恋人や、『背』で書いた男のように、いつだって自分だけは“見る”側で、自分も誰かからジャッジされているなんて疑いもしない無邪気な人に、おしぼりを投げつけるような気持ちで書くような小説も、ときにはありますけどね」

小説としては2作目の著作となる本作。エッセイとはまた違う、表現の手ごたえはあったのだろうか。

「エッセイはどうしても私自身と密接した作品として受けとられてしまうけど、小説はそれだけを読んでもらえるのが、嬉しいですね。プロットをがちがちにかためていても登場人物はそのとおりに動いてくれないし、思いがけない解決策を導き出していくのは、現実と同じ。そんな、自分ではコントロールしきれない執筆が新鮮で、楽しかった。1編ごとに新しい広がりを見せてくれたこの一冊がとても気に入っていますし、これからも人の姿を立体的に浮かび上がらせることのできる小説を描いていきたいと思います」

取材・文=立花もも、写真=冨永智子

くどう・れいん●1994年、岩手県生まれ。2018年、初のエッセイ集『わたしを空腹にしないほうがいい』を刊行。ほか著書に、エッセイ『うたうおばけ』『湯気を食べる』、絵本『あんまりすてきだったから』、歌集『水中で口笛』、俳優・戸塚純貴とのコラボ書籍『登場人物未満』など多数。初の中編小説『氷柱の声』芥川賞候補に。

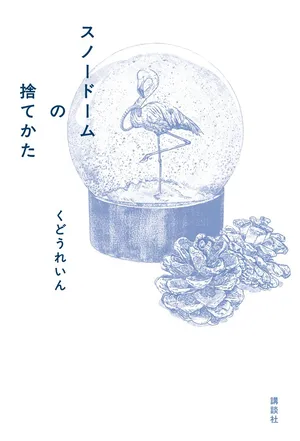

スノードームの捨てかた

くどうれいん 講談社 1705円(税込)

「怜香、これ、どんくらいの穴にすんの」「わたしが埋まるくらい」「彼氏を埋めなくていいの」―婚約破棄された友人の、思い出のスノードームを捨てるために、公園で穴を掘り続ける女3人。共有できないものはたくさんあるけど、一緒においしいものを食べて飲んで、ただそばにいることはできる……。表題作をはじめ、人間関係の揺らぎを描いた6編を収録。