SNSで短歌を詠む時代に敢えて、部活という形で短歌活動を『すごい短歌部』【編集者の顔が見てみたい!!】

更新日:2025/10/2

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年7月号からの転載です。

コルク代表・佐渡島庸平が気になる1冊の“裏方”に注目する連載「編集者の顔が見てみたい!!」。第3回目をご紹介します。

◎今月の編集者

講談社第一事業本部 文芸第二出版部 単行本編集部次長 斎藤 梓さん

さいとう・あずさ●講談社にて文芸を中心に編集に携わる。手がけた本は『耳に棲むもの』(小川洋子)『短篇七芒星』(舞城王太郎)『パンとサーカス』(島田雅彦)他多数。

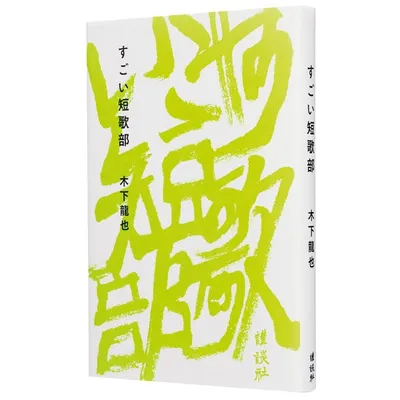

ある日書店で木下龍也さんの歌集『きみを嫌いな奴はクズだよ』に、題名込みで目を奪われました。読み手の感情に訴えかける言葉の力と適度な世界との距離感覚に、木下さんの独自性を感じたのです。以来ファンとなり、『群像』での連載を依頼したところ、これまでにない、かつ自分がまだやったことのない内容でいきたいと言われました。そこで提案されたのが投稿作への評とテーマ詠での競作という「部活」のようなスタイルです。

かつての短歌というと結社があり、先生に添削されメンバー同士で批評しあって活動していたと聞きます。一方、現在はSNSで発表する方も多いですよね。仲間と一緒に作るのではなく、個人の営みとして。そこで誌上で「仲間」と切磋琢磨する“エア部活”を楽しんでもらえたらと考えました。

毎回テーマは私が立てたのですが、気づけばニッチなお題が多くなりました。「虫」「ゆがむ」など、美しいもの、楽しいものだけでなく、嫌いなものや恐怖、おぞましい感情まで盛り込んだ歌に挑戦していただきたくて。そうしたテーマにもかかわらず、驚くほど幅広い内容の作品が集いました。

木下さんは投稿作の背景や作者の意図を細かく読み解き、ときにユーモアを交えて解説され、その指導に応えるかのように“部員”の皆さんも短歌を通して自己表現しています。その熱気はまさに部活動そのもの。

木下さん自身も毎回テーマに沿った歌を詠んで、発想から推敲、完成に至るまで説明しています。それはいわば秘伝のレシピを公開するようなもの。そこまで自分の歌の作り方を教えてしまっていいのですか? と尋ねたところ、作り方は教えられても「ひらめき」までは教えられないから、というお返事に納得しました。短歌部は現在も部員を募集しています。我こそはという方、ぜひ!

『群像』で好評連載中の「群像短歌部」を単行本化。気鋭の歌人・木下龍也が投稿者たちから寄せられた歌の「すごさ」を徹底講評。自身の歌の制作過程も明かし、投稿者と選者が共に短歌活動する空間を作りあげる。

◎気になる!ポイント

これは、かつての連歌活動の再現かもしれない事

AIによって誰もが制作者になれる時代がやってきた。僕も文章だけでなくマンガや音楽制作にまで手を伸ばしている。そんななか、短歌は案外AIだけではできそうで、できない分野ではないだろうか。誰でも気軽にできそうであるだけに、ちょっとした技術が必須な気がする。そもそも中世から、短歌や俳句はかつて多くの人が楽しんできたものだ。みんなで集まって連歌や俳諧をし、文化として成熟させていった。この企画はそうした活動を雑誌上で再現しているように思える。短歌を通して人々が再びつながる時代が到来するかもしれない。

さどしま・ようへい●1979年生まれ。講談社勤務を経て、クリエイターのエージェント会社、コルクを創業。三田紀房、安野モヨコ、小山宙哉ら著名作家陣とエージェント契約を結び、作品編集、著作権管理、ファンコミュニティ形成・運営などを行う。

取材・文=皆川ちか

<第4回に続く>