世界各地で起こる未曾有の豪雨。日本の夏は晴れれば猛暑、雨なら豪雨の両極端に/異常気象の未来予測

公開日:2025/7/28

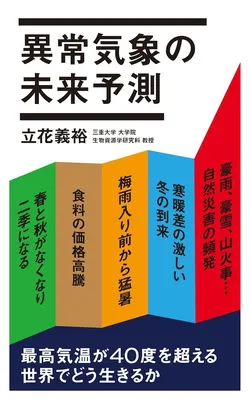

『異常気象の未来予測』(立花義裕/ポプラ社)第4回【全5回】

毎年のように猛暑、豪雨、豪雪が日本を襲い、異常気象が「普通」の時代に突入。日本には四季がなくなり、夏と冬の「二季の国」となったと感じている方は多いのではないだろうか。その一因となっているのは二酸化炭素の増加による地球温暖化。このまま二酸化炭素を増やし続ければ、さらに厳しい気候が来ると予想されている。最高気温が40度を超える世界でどう生きるか。異常気象の現状と未来予測、温暖化対策についてをあらゆる角度から解説した書籍『異常気象の未来予測』の一部をお届けします。

日本の夏は猛暑と豪雨

2024年秋に発生したスペインの豪雨も、同様に海面水温の上昇が引き金となりました。スペインの南にある地中海の水温も異常なほど高温になったため、激しい豪雨となったのです。

世界のいたるところで未曽有の豪雨が起こる原因は、海面水温の激しい上昇であり、日本周辺の海面水温がダントツで高くなっていることは、すでにお伝えしました。日本を狙い撃ちする水温上昇は、猛暑と残暑をもたらすだけでなく、豪雨ももたらしています。日本の夏は、晴れれば猛暑、雨が降れば豪雨の、両極端の夏に突入しつつあるのです。

夏がもっと暑くなれば豪雨の可能性も、もっと上がります。普通の夏は過去の遺物と化してしまいました。小松左京氏の原作とは原因は異なりますが、大袈裟ではなく豪雨による『日本沈没』時代が近づいているようなものです。

豪雨が増える理由がこんなに単純なら、とっくの昔になんとかすればよかったのにと思う読者もいるかもしれませんが、このことが明らかになってきたのは、2010年頃です。提唱したのは空の専門家である気象学者ではなく、海の専門家である海洋学者でした。このようなコロンブスの卵のような発想は、時として、異分野の研究者からもたらされます。

異常気象を知るためには、気象だけを見ていては不十分です。海も、氷も、陸も、地球の全てを診る必要があるのです。

豪雨になる条件

賢明な読者のみなさんのなかには、「世界中の海面水温が上がっていて、海からの蒸発量が増しているのであれば、世界中で毎日雨が降るはずでは?」と考える人もいるかもしれません。けれども、世界中で毎日雨が降ることはありえないのです。

水蒸気が増えただけでは豪雨にはなりません。室内が水蒸気で満たされているミストサウナのなかで雨は降らないですよね? それと同じです。

豪雨が降るためには大量の水蒸気が特定の場所に集中することが必要で、集中している場所が動かなければ、その場所で豪雨が長く続きます。

例えば水蒸気が集中していない場合、空気中の水蒸気が全て雨として降ってしまえば、水蒸気がなくなってしまうので、雨はごく短時間で終わります。

豪雨が長く続くためには、その場所に雨のタネとなる水蒸気が大量に供給され続けなければならないのです。

お湯を溜めつつ、浴槽の排水口の栓を抜いた状態を想像してみましょう。そのような水の無駄遣いは、誰も実行しないと思いますので、あくまで思考実験です。排水口から流出するお湯の流れを降雨、供給するお湯を水蒸気の集中と考えましょう。もし流入するお湯の量がゼロなら、排水が終われば、雨は止みます。供給し続けるお湯の量が大量であれば、延々と排水(降雨)が続きます。ですから、水分の集中が重要なのです。そのためには、周囲からその場所につねに水分を集める「装置」がないと豪雨は発生しません。

強い低気圧が雨を降らせることは、天気予報を通して多くの人が知っていることでしょう。それは半分正しいです。強い低気圧だとしても水蒸気が少なければ豪雨にはなりません。強い低気圧では強い風が吹くため、風が低気圧の中心に向かって集まります。ところが、水蒸気が少なければ、水分は少ししか集まりません。

また、水蒸気が多くても、風が強いだけでは豪雨にはなりません。運ばれた水蒸気が特定の場所に集まらなければ豪雨にはならないのです。

水蒸気を大量に含んだ気流が特定の場所に集中してさえいればいいのです。実は低気圧は周囲の空気を集める装置で、速い風をつくる装置(つまり強い低気圧)は必ずしも必要ではありません。「風発生装置」は弱くてもいいのです。

豪雨になるかどうかのカギは、海上の水蒸気の量にあります。何度も繰り返しますが、海の温暖化によって海面付近の大気の水蒸気量は増加します。それを集めるための中程度に強い低気圧が存在すれば、いつでもどこでも豪雨となりうる状況になっているのです。

水蒸気の動きは朝夕のラッシュを例にするとわかりやすいでしょう。

都市部の通勤・通学電車では、途中駅に着くたびに乗車人数が増えて、乗り切れずに次の電車を待つ人もいます。このように、これ以上の乗車が不可能な電車と同様のことが、大気中でも起こります。それを水蒸気の飽和と呼んでいます。

飽和して溢れた水蒸気が雲となり、そして雨となる。溢れれば溢れるほど、豪雨となります。人が駅に溢れる様子と豪雨は極めて似ています。

低気圧がなくても水蒸気が集中し、飽和することもあります。それは気流が急に減速する場所です。

例えば、山が近くにある海岸地域がそれにあたります。海からそこに向かって風が吹けば、山の影響で風が減速します。そのような地形の場所は豪雨になりやすいのです。

ただしこの場合も、水蒸気をたっぷり含んだ気流であることが条件です。

<第5回に続く>