昭和はオカルトが輝いていた…ノストラダムスにUMAなど、今も語り継がれるオカルトや超常現象を再考する『新 ぼくらの昭和オカルト大百科』【書評】

公開日:2025/8/5

つい最近、ある一冊の本に書かれた予知夢から「2025年7月5日に日本で大災難が起きる」という言説が拡散した。これを「予言」と取り、避難する人があらわれ、実際に海外からの観光客も減少。トカラ列島の群発地震をうけて気象庁が会見で予言を否定するなど、「予言」が世間を騒がしたことは記憶に新しい。かつてこうした「予言」は「オカルト」と一括りにしてネタ扱いし、娯楽として消費していた時代があった。昭和である。

初見健一氏の『新 ぼくらの昭和オカルト大百科』(大空出版)はそんな昭和の時代の単なる“大衆娯楽”であった「オカルト」を振り返り、あの時代をなつかしもうという本である。

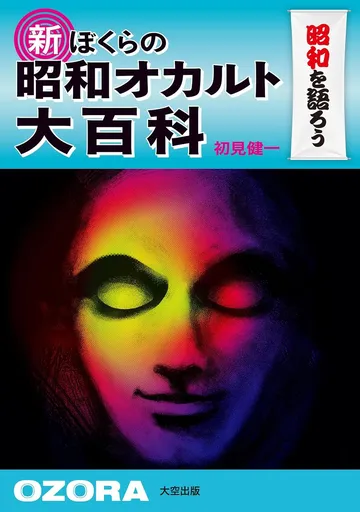

本書の装幀を見てピンとくる読者は昭和のオカルトを浴びた世代だ。なんとも不安にさせる顔が描かれた表紙は、かの有名な五島勉氏による『ノストラダムスの大予言』(祥伝社ノンブック)へのオマージュである。また、タイトルとなっている「~大百科」は、かつて少年少女たちのバイブルとして心霊やらUFOやら怪獣の文庫を出していた「ケイブンシャ大百科シリーズ」へのリスペクトであろう。ページをめくる前からにじみ出る昭和のオーラがたまらない。

本書で取り上げる昭和のオカルトは、終末やUMA(未確認動物)、超能力にUFO、そして心霊と、どれもこれもなつかしさで心温まるオカルトばかりである。

終末

昭和40年代、小松左京の小説『日本沈没』がもたらした終末ブームの流れで「刊行されてしまう」と本書が語るのが五島勉氏の『ノストラダムスの大予言』である。

“一九九九の年、七の月

空から恐怖の大王が降ってくる

アンゴルモアの大王を復活させるために

その前後の期間、マルスは幸福の名のもとに支配に乗りだすだろう”

昭和の時代、この16世紀のフランスの詩人であったノストラダムスの「詩」が勝手な解釈で大災害や終末の「予言」とされたのはすでに周知の通り。当時の少年少女たちのあいだでは「どうせみんな死んじゃうんでしょ?」が定番のジョークと化していたと著者が思い出を語るが、同世代の読者にとって、まるで我がことのように感じられるほどこのジョークは「あるある」なのだ。予言の本たった一冊が大きなムーブメントとなり当時の人びとの共通体験として今も語り継がれているのだ。

UMA

UMAは、当時「謎の生物」と呼ばれていた「未確認生物」のことである。ネッシーや雪男などが代表だろう。とくにネッシーブームは日本でも北海道屈斜路湖のクッシーや鹿児島県池田湖のイッシーなどの盛り上がりが記憶にあり、現在でも古代の水生生物のUMAは散発的に取り上げられる。なかでも著者が“これぞ「UMA」の理想形”と絶賛するのが「ツチノコ」である。日本全国で目撃情報があり、蛇のようでいて太く短い胴体は不自然かつ不思議で不気味。そしてキャラクターとしての可愛さもあるツチノコは「おもしろさ」と「リアリティ」が共存するデザインだと著者は評している。当時はツチノコを捜索するテレビ特番なども放送されるなど、大ブームになったことは昭和の思い出として鮮明に思い出されるのだ。

UFO

「UFO」は昭和だけでなく現在も我々を楽しませてくれるコンテンツだが、なかでも1972年に起こった「介良UFO捕獲事件」は高知の少年たちが空飛ぶ円盤を捕まえたということで話題となり、当時のUFOネタの本には必ず取り上げられていた。オカルトを楽しんでいた子どもたちにとってはほぼ同世代が「UFOを捕まえた」という出来事に大興奮したものである。この事件は遠藤周作の短篇に登場するほど注目を浴び、今現在でも東京藝大の学生がこの事件を題材に自主制作で映画まで作っているほど。このUFO捕獲事件の顛末はぜひ本書をお読みいただきたい。

オカルトのもつ力

昭和を彩るオカルトのオンパレードが著者の思い出とともに解説されていく本書だが、なかでもとある重要な指摘に目を見張った。それは「UFO」の項での、ジョージ・アダムスキーについての指摘である。

“アダムスキー氏は、「UFO」を「見た」ということで、「見てない」人たちの「上」に立った。凡人が知り得ない「宇宙の真実」を知る「指導者」の立場に立ったのである。”

不思議な未知の飛行物体「UFO」がニューエイジ思想や精神世界と密接に結びついてしまったことで「終わってしまった」と嘆いた著者がアダムスキーについて語ったくだりなのだが、「見た」ことで特権性を帯びてしまうこの指摘はオカルトを理解する上でとても重要だ。

昭和の時代の少年少女たちはオカルトを娯楽として楽しみながらも、いつかそれらを「見る」ことができれば(または「見た」ことにすれば)友だちや世の中からちょっとだけ「上」に立つことができる。そんな“力”が当時のオカルトにはたしかにあったのである。

オカルトの昔と今

昭和のオカルトブームについて解説している本書ではあるが、読み進めるうちに無意識に現在のオカルトの受容と照らし合わせていた。

昭和と現在とでオカルトを取り巻く状況が決定的に違うのはインターネットとSNSの存在だろう。「凡人が知り得ない真実や世界」をSNSで「発信」することで他者の「上」に立とうとする者たちは現在も存在し、なおかつ現実社会に影響を及ぼすほどになってきている。冒頭のように「予言」について気象庁が会見で言及するなど、かつて昭和ではネタとして扱われたオカルトに対して世間が真面目にリアクションしてしまうようになってしまったのである。

本書を読み終えて、昭和のオカルトを笑って楽しんでいたことがいかに幸せだったかを実感しつつ、一抹の寂しさも心に残るそんな一冊であった。

文=すずきたけし