本が読めない33歳が、国語の教科書を読んで泣く!?感情丸出しで一文ずつ読み上げる独自の読書スタイル【書評】

公開日:2025/8/9

映像コンテンツが主流となった現代、読書はかつてほど注目されることが少なくなった。映画では、映像によってすべての人が同じ情報を受け取ることができるが、読書では、文章を読み取り、それを自分の中で想像し、思い描く必要がある。同じ本を読んでも、読者によって体験は異なる──それこそが、読書の大きな魅力の一つだ。

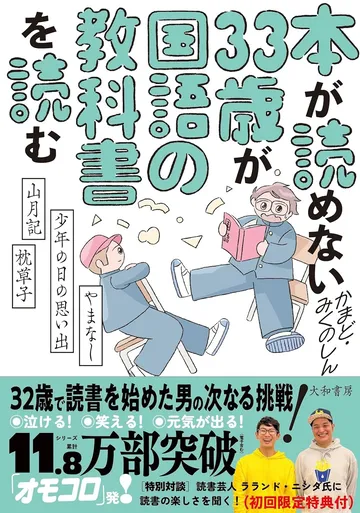

けれど、国語の授業では、読解に「正解」があるように教えられがちだ。発表した自分の解釈が黒板に書かれず、そのまま授業が進んでしまった……。そんな経験から読書に苦手意識がついた方も多いのではないだろうか。かまど氏、みくのしん氏による『本が読めない33歳が国語の教科書を読む』(大和書房)は、そんな苦い記憶をやわらげてくれる一冊である。

この本は、タイトルの通り、本が読めない33歳であるみくのしん氏が、友人で同僚のかまど氏のアシストを受けながら読書をしていく様子を読む、という本である。

みくのしん氏が読書を苦手とする理由は、文字を読みながら情景やキャラクターを想像するのが難しいからだ。なので、彼の読書スタイルは主に一文ずつ音読し、それに対する認識を述べる、といったスタイルで行われる。かまど氏は、その解釈に相槌を打ち、なぜそう思ったのかを深掘りするサポート役として読書を支えているのだ。今までには「走れメロス」を号泣しつつ読み「月9でやった方がいい」と提案していたり、「トロッコ」をスケッチブックに挿絵を描きつつ読んだりしていた。書籍二作目にあたる本作では、この読書スタイルは変えずに、より難しい作品に挑んでいる。

みくのしん氏は、その文章に対しどう思ったか、どう解釈したかを明確に発言しながら、時にはホワイトボードを用いつつ、読書をしていく。これによって、同じように教科書の作品を読んだ幼いころの自分がどう思ったか、今の自分にはどう考えられるかということと並行して、彼の考えも受け取ることができるのだ。美術館で作品に多角的な光が当てられるように、彼の読み方は作品の新たな側面に光を当て、私自身の読解にも深みを与えてくれた。

私が一番印象に残っているのは、「やまなし」を読んでいるときの、川の表現の読み込み方である。宮沢賢治の作品は、彼特有の言葉遣いが多くされており、「そういうもの」として読み飛ばしてしまう部分が多くある。しかし、みくのしん氏はそういった先入観なしに、まっすぐに文章に向き合って情景を想像していくのだ。私がスクリーンに映った川をぼんやり眺めているだけだったものを、みくのしん氏はその川の中に立って、カニと一緒に体験しているように感じている。そのような読書だからこそ見えてくるものもあるし、それに正解不正解はないのではないかと感じられるようになる。

また、みくのしん氏は一つ一つの文章を現実とリンクさせて考えている。「少年の日の思い出」の冒頭部分をウイスキーのCMのようだと表現しているのには、共感するとともに、脳内での鮮明すぎる情景描写に驚いた。こんな風に読書ができたら素敵だと思うし、ほかの人がどんな風に思い描いているのかを知りたくてうずうずしてくる。

みくのしん氏の読書スタイルは唯一無二のものであり、それによって読み解かれる風景や心情に新たな読書像が見いだせるのではないかと思う。かつて自由に想像しながら本を読んでいた、あの頃の自分に優しく寄り添ってくれる一冊だ。読書に苦手意識を持つ人も、そうでない人も、ぜひ手に取ってみてほしい。

文=岩﨑彩乃