意識はなくても耳は聞こえる。“死にゆく人”との最後の時間でするべきこと【著者インタビュー】

公開日:2025/8/17

25歳のとき、ステージ4のすい臓がんだった父親を亡くした漫画家の水谷緑さん。親の死というショッキングな出来事のあとに残ったのは、“ちゃんと父を看取れたのだろうか”という大きな後悔。そのあと、水谷さんが自身の後悔の気持ちを相談したのが「緩和ケアナース」でした——。『大切な人が死ぬとき ~私の後悔を緩和ケアナースに相談してみた~』(竹書房)では、水谷さんが父親を見送るまでの一部始終や、緩和ケアナースの取材で分かった死にゆく人たち、そしてその家族の心境を伝えています。当事者の体調の変化、残された家族の葛藤などが細やかに描かれ、大切な人を失った人や、今まさに家族の死が目前に迫っている人はもちろん、まだ家族の死を経験していない人にとっても心に響く一冊。大切な人が死ぬとはどういうことなのか? 著者の水谷さんに話を聞きました。

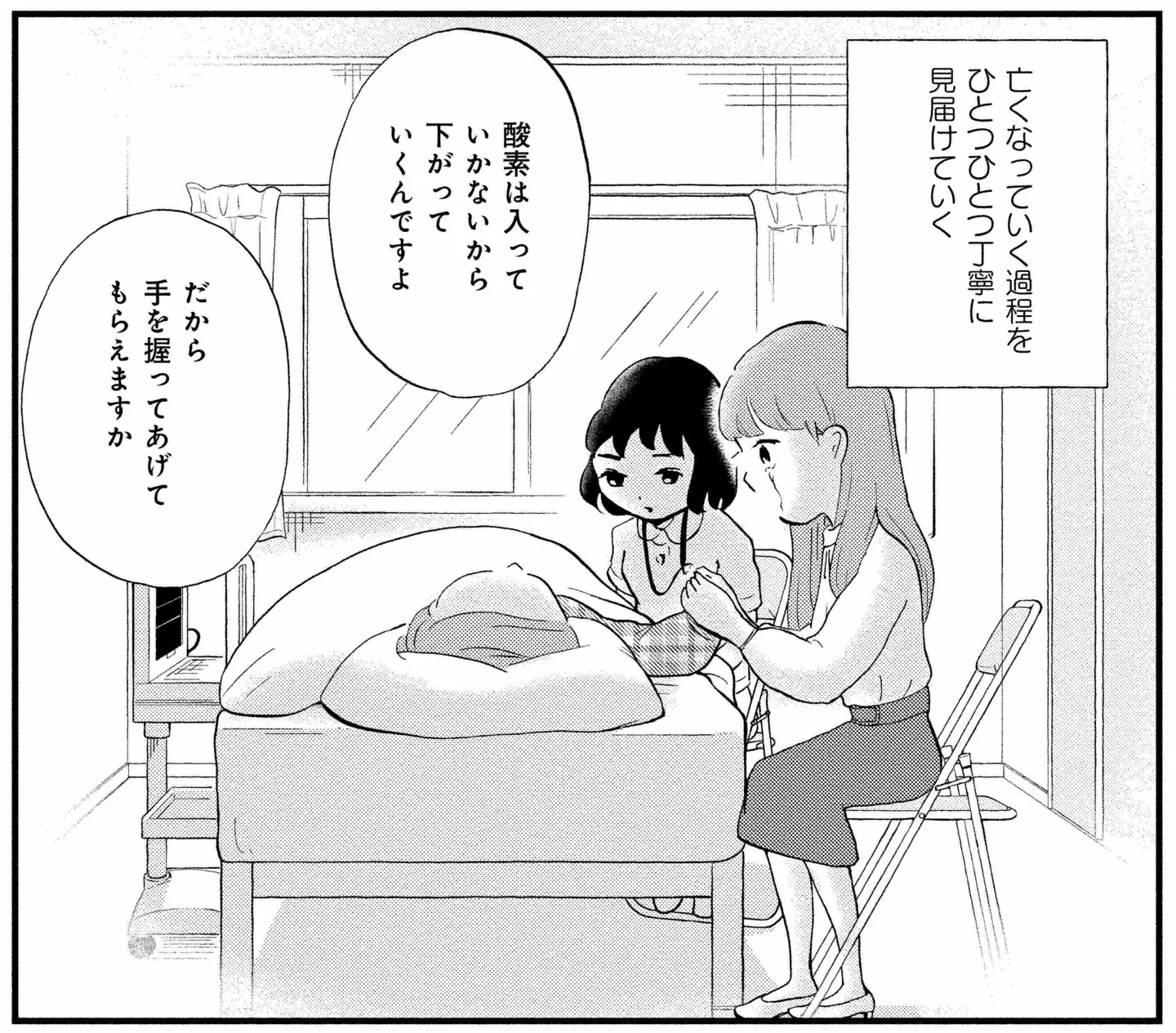

——緩和ケアナースさんから聞いた体験談の中で、20代の娘さんがお母さまを看取るとき、現実についていけず、モニターで心電図の動きばかり見てしまう描写があります。そこでナースさんが声をかけ…。緩和ケアでは、亡くなるときは患者さんより家族のケアにシフトしていくこともあるそうですね。一緒に死の過程を踏んでいくという。

水谷:目の前で大事な家族が弱っていくのを見たくないと思うんですが、見ないと納得できない。点滴などがいっぱいつながっていると苦しそうで、ただ黙ってしまうのですが、緩和ケアのナースさんは「もっと話しかけても大丈夫ですよ」「意識はないけど耳は最後まで残る器官なので聞こえていますよ」などと、どこまで踏み込んでいいのかを教えてくれます。私もどうしたらいいのかわからなかったから、ひとつひとつ状態を説明してもらい、本当に死んでいくんだなと納得して看取ることができるのはいいなと思いました。

——家族が「安心して悲しめる場をつくること」も緩和ケアの一環だと書かれていました。

水谷:感情を出したほうがいいっていう考え方みたいですね。我慢すると後から鬱病になったり、燃え尽き症候群になったりすると思うので。見送りで悲しめたとしても、後からまた悲しくなるのですが、最初に出しておくといいそうです。

——「家族との死別は人生最大のストレス」で、鬱になる人も15%いるとか。闘病が長くなりがちながん患者の家族に、緩和ケアをおすすめするとしたら?

水谷:患者さんが生きている間になるべく快適に過ごせるようにケアしてくれる緩和ケアですが、残される家族のケアもしてくれます。家族が死ぬことに関しては誰もが初心者で、知らないことだらけなので、本人との関わり方や気持ちの伝え方を教えてもらうことで、大事な思い出が増えるだろうし、後からの後悔が少なくて済むんじゃないかと思います。

※書籍出版当時の体験、お話をもとにインタビューを行っています。治療などに関する専門情報は、各医療機関にご確認ください。

文=吉田あき