第36回「和歌山」和歌の聖地で、古くから文芸が根付く土地の本棚にはどんな本が並んでいるのか? 【あの町の本棚】

公開日:2025/8/25

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年8月号からの転載です。

今回の舞台である「和歌山県」は、和歌の聖地としても崇められている、古くから文芸が根付いていた土地だ。かの文豪たちはこの地を舞台にした『紀ノ川』『助左衛門四代記』『枯木灘』といった名作を残している。さて、そんな和歌山県に暮らす人々は、どんな本を愛するのだろうか。その本棚に並ぶラインナップを、少しずつ紹介してもらおう。

構成・文=イガラシダイ、イラスト=千野エー

和歌山城 整備企画課 伊津見孝明さん

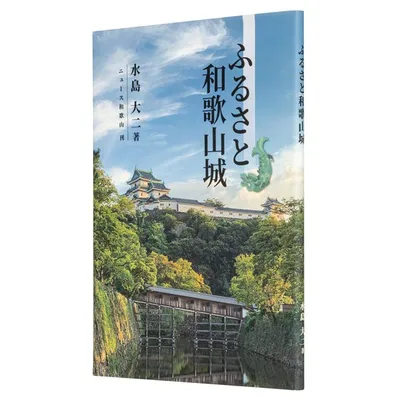

近年の学術調査の結果により、かつての姿が徐々に明らかにされてきている和歌山城。県内外からの熱視線を集めるその城について、多角的に詳らかにする。「まさに和歌山城の入門書といってもいい一冊。これを読むと実際に現地に行きたくなります」

優れた作家として知られる宮沢賢治には、“セールスマン”としての顔もあった!? 会社員として必死に生きようとした最晩年の姿を、同郷の著者が書き残す。「肥料用石灰などの営業マンと作家、2つの顔を持っていた賢治の姿から仕事とは何かを考えさせられます」

“役人”として生きることになった江戸時代の武士たち。上司の顔色を窺い、人間関係に苦慮する姿は、まさに現代人そのものかも。「人事評価、出世、仕事へのモチベーション……江戸時代の武士の勤務実態は今の私たちとそう変わらないのが興味深いところです」

[和歌山城]

〒640-8511 和歌山市一番丁3

TEL 073-435-1044

HP:http://wakayamajo.jp/index.html

和歌山城は虎伏山に立つ和歌山市のシンボル。紀州徳川家の居城としての歴史が学べる「わかやま歴史館」や復元された御橋廊下のほか、

お城の敷地内には動物園やお茶室があり、「おもてなし忍者」が観光客や歩行に困難を伴われる方をサポートしてくれる。

太地町立くじらの博物館の皆さん

雄大な星空、雨が降る森、鳥のさえずり……。多様な顔を持つ大自然が、私たちを癒やしてくれることを教える、伝説の名著。「博物館教育に携わる私が指針とする一冊。子どもの豊かな感性を守り育むために寄り添う大人はどうあるべきかを教えてくれる」

捕鯨に関わる8名の個人史を軸に、複雑に絡み合う“捕鯨問題群”を解きほぐす一冊。「捕鯨論争はしばしば“当事者”抜きで語られる。本書は太地町の知られざる側面を浮き彫りにし、相互理解の鍵となる“当事者”の声の重要性に気づかせてくれる」

“クジラ屋”を自称する著者の歩みからIWC脱退問題まで、鯨問題を科学的視点で総括。「著者のクジラ博士いわく、この本は、鯨類学入門の研究を巡る出来事をまとめた〈鯨類研究拾遺集〉。鯨類をはじめとする海生哺乳類の調査現場が臨場感たっぷりに描かれる」

[太地町立くじらの博物館]

〒649-5171 東牟婁郡太地町太地2934-2

TEL 0735-59-2400

HP:https://www.kujirakan.jp/

400年以上にわたってクジラと深く関わってきた「くじらの町」として知られる太地町に位置する、鯨類に特化した全国でも数少ない博物館。

捕鯨の歴史や文化、鯨類の生態に関する展示のほかショーやふれあいイベントも充実しており、五感で体験し、楽しみながらクジラについて学ぶことができる。

本町文化堂 店主 嶋田詔太さん

家父長制が根強い時代を、女性たちはどう生き抜いてきたのか。明治を生きる祖母にはじまり、母、娘の三代にわたる女性の人生を、気高い筆致で綴った長編小説。「それぞれの時代を吹く風に煽られながらも、主体的に生きようとする女性たちの姿が清々しい」

40歳から子育てをはじめた著者が綴る、何気ない日常。子どもと一緒に図書館へ行き、カレーうどんの汁について妻と喧嘩をする。“人の営み”の愛おしさが、ここに。「スマホの写真にはうつらない、日々の営みの美しさを言葉で掬いあげるエッセイ。脱帽」

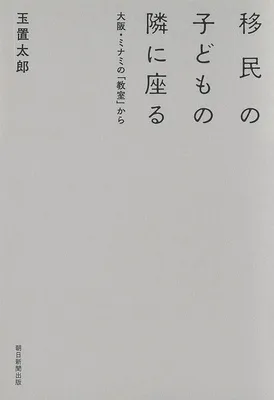

日本屈指の繁華街であるミナミには、移民の子どもを支える「Minamiこども教室」がある。多様なルーツを持つ子どもたちへの取材を通して見えてきた、“共生”の本質とは─。「様々なルーツを持つ人たちが共に暮らす社会の多様性を、豊かさとして寿ぐために」

[本町文化堂]

〒640-8033 和歌山市本町3-6

TEL 073-488-4775

HP:https://www.books-plug.com/

和歌山市中心市街地・北ぶらくり丁入口前にある書店。ふらっと立ち寄る楽しみのある「まちの本屋」を目指している。

新刊書、古書、絵本、雑誌、リトルプレス、ZINE、雑貨を扱い、Podcast番組「本町文化堂からこんにちは」では本にまつわる様々なカルチャーの発信も行っている。

あの町と本にまつわるアレコレ

和歌山県はマンガ家の巨匠を複数人、輩出した土地として知られている。その代表格はホラーマンガ家の楳図かずお。『漂流教室』や『神の左手悪魔の右手』など、伝説的な作品を残してきた。ちなみにJR・南海電鉄橋本駅前には、楳図かずおが生み出したキャラクター〈まことちゃん〉の像が立てられている。また、実写映像化もされて話題を集めた『ミステリと言う勿れ』の田村由美も和歌山出身のひとり。平成25年には和歌山県文化功労賞が贈られ、県の誇りとなっていることがわかる。

和歌山県を舞台にしているマンガでいうと、『サマータイムレンダ』が挙げられる。作者の田中靖規も和歌山県出身で、同作では友ヶ島をモデルとした離島での事件が描かれており、テレビアニメも大ヒットを記録した。メインキャラクターの〈小舟潮〉は和歌山市アニメ観光大使にも就任している。和歌山市は聖地巡礼マップも制作しているので、作品ファンはそれを片手に市内を巡るのも楽しいだろう。

その他、元町夏央は紀伊半島を舞台にした『紀伊半島 海町ごはん』『南紀の台所』などを手掛けている。どちらも紀伊半島のグルメをテーマにした作品であり、和歌山県がいかに美味しいものの宝庫であるかがわかるだろう。自然に囲まれ、見事な海産物が穫れる。これもまた、和歌山県の魅力である。