介護で仕事は辞めるべき? キャリアは諦めるしかない? 20年間シングルケアラーで仕事と両立してきた著者が教えてくれる、これからの人生設計と心身ケア方法【書評】

PR 更新日:2025/11/4

介護は突然やってくる。その覚悟ができている人は、ほぼいないと言っていいに違いない。「仕事があるのにどうしよう」「いっそ仕事を辞めてしまうべきなのだろうか」「でもキャリアは諦めたくない」——。生活が一変するかもしれない事態にどう対応すべきか頭を抱えている人は少なくないはずだ。

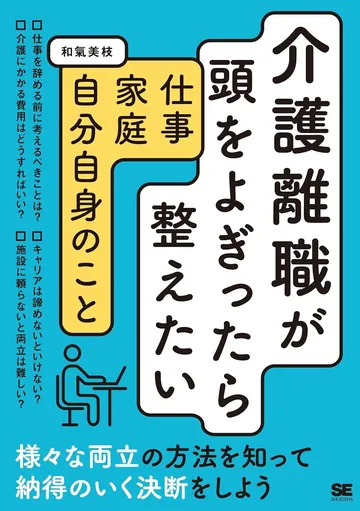

そんな人に手にとってほしいのが『介護離職が頭をよぎったら整えたい 仕事・家庭・自分自身のこと』(和氣美枝/翔泳社)。本書では、仕事と介護を両立できるかどうか悩んでいる人や、仕事を続けよう、または辞めようと何となく決めている人に向け、介護の基礎知識やそれと向き合う時の考え方を教えてくれる。「これから」を決める前に知っておきたいことが詰め込まれた1冊である。

仕事と介護の両立生活における主人公は、介護が必要な家族ではなく、あなたです。

ページをめくると、著者の和氣美枝氏の言葉に思わずハッとさせられる。和氣氏は、一般社団法人介護離職防止対策促進機構(KABS)代表理事であり、認知症の実母との生活と仕事の両立を20年以上続けているシングルケアラー。介護のために離職した経験があるものの、転職を繰り返しながら、現在は両立した生活を送っている。和氣氏のように、介護のために仕事を辞める決断をする人は一定数いる。

本書によれば、介護を始めてから半年以内に仕事を辞めたという人は半数以上もいるのだという(「厚生労働省委託調査 令和3年度仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業労働者アンケート調査結果報告書」)。「1カ月以内」に仕事を辞めたという人も12%もいるそうで、介護が始まってからキャリアの決断をするまでには時間の猶予がないのがわかるだろう。

だが、介護離職をすれば経済的に不安定になる可能性が大いにある。経済的余裕がなければ介護サービスの利用を控え、自らの身体を使って介護をすることになるので、肉体的、さらには精神的な負担が増える。復職が難しくなるリスクが伴う場合もある。そのことを考えずに不本意な形で離職を決断するのは望ましくない。そこで本書では、介護との向き合い方、介護者自身がこれからのキャリアをどう考えるべきかのヒントを提示し、介護離職をしても、しなくても、自分の今後のキャリアデザインを考えていく一助となる情報を授けてくれている。

そして実際に介護を行うにあたり、知っておきたい社会保険のことや、介護休業と介護休暇の違い、家庭環境の整え方、職場環境の最適化についても述べられているほか、良いケアマネジャーの探し方、ケースワーカー、ソーシャルワーカーなど少々紛らわしい専門職の名称を解説しつつ、それらの人たちと意思疎通を図るためのコツや、施設に入居したいが「空きがない」と言われた場合の具体的な手段についても書かれている。

驚いたのは、「介護の話をすると親が怒り出す」「近くに住んでいるきょうだいが何もしてくれない」という問題への打開策や、施設に預ける時の心の折り合いの付け方、認知症の親に対するイライラへの対処法といったメンタル面のケア方法にも言及していることだ。役所の人や施設の人に相談しにくいところにもきちんと目を向けられているのは、やはり実際に介護をしている著者ならではだろう。

これから始まる介護に向け、具体的に何を考え、何をすればいいのか。すぐに正しい答えをくれる人がいない不安ばかりの状況で、本書はきっと心強い1冊となる。

文=アサトーミナミ