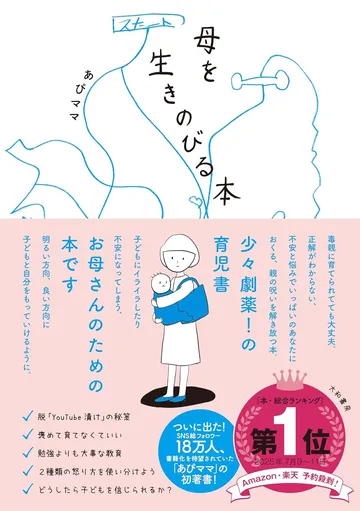

少々“劇薬”の育児書? 主婦クリエイターあぴママの『母を生きのびる本』は、自分と子どもを見つめ直すきっかけになる一冊【書評】

公開日:2025/8/27

SNS総フォロワー18万人、Instagramなどで娘・あぴちゃんとの日常を綴るあぴママさん。その独自の視点と鋭い分析力で多くの人の心に届いたエピソードが『母を生きのびる本』(あぴママ/大和書房)として一冊の書籍になりました。表紙の帯に「少々劇薬!の育児書」とありますが、もちろん危険なことが書いてあるわけではありません。

ただ、本書で語られるのは「母とはこうあるべき」といった固定観念にとらわれない内容のため、本書を読むうちに、自分自身が気づかないうちに持っていた「べき」を壊されることも多くあり、それが劇薬と呼ばれるゆえんかもしれません。そんな、母としてとらわれていたものから解放してくれる力を持った本書の魅力を紹介します。

あぴママは、娘・あぴちゃんが家庭学習をしないことを咎めません。さらにゲームを一日6時間していた時期もあったと本書で告白しています。これだけを聞くと、娘の将来を考えた助言を行わず、子どもを放置している母親だと思う方もいるかもしれません。しかし、あぴママは娘であるあぴちゃんを常にしっかり見ています。その上で「言葉で行動を制限したり促したりすることが本当に娘のためになるのか」をじっくり考え、判断しているのです。

例えばゲームの場合、「ゲームばかりしていてはいけない」となぜ自分が思うのかを考えます。そして“精神的に不健康だ”、“目が悪くなる”、などゲームを否定する理由を洗い出した上で、さらに「それは根拠に基づいた考えなのか」を自分に問います。そして娘のこれまでの行動も踏まえ、声をかけることが一番効果的なのか検討するのです。

この「頭に浮かんだ考えをそのまま行動に移さない」という部分は「怒らない育児 自動思考を止めるコツ」として紹介されています。子どもの姿を見た瞬間に叱りたくなるのが“自動思考”。それをそのまま叱らず、一度自分の頭で考えてから叱るかを判断するという内容ですが、これを読んで、自分がいつも脊髄反射で子どもに小言を言っていることを反省。一度グッとこらえて自分の中で考える時間を持つようになったら、叱られる回数が減ったからか子どもも少し聞く耳を持つようになったと感じました。

ちなみにゲームの場合、あぴママさんは今自分が声をかけないほうがよいと判断。以降も様々な向き合い方を経て実際にあぴちゃんはゲームを卒業していくのですが、そのきっかけもかなり考えさせられるもの。こちらはぜひ本書を読んで確認してみてください。

一般論にとらわれず、娘と自分をしっかりと見つめてその時々の関わりを持っていく姿、そしてそれをケースごとに分析して私たちに伝えてくれるのが本書の魅力。怒り方、褒め方など子どもへの関わり方について「これでいいのか?」と悩む人は多いはず。一般的な育児書のように具体的なアドバイスがあるわけではありませんが、どこを読んでも「自分と子どもを見つめ続けてふたりの答えを出していくしかないんだ」ということに気づかされます。

もうひとつ、本書の魅力は「日常を切り取る上手さ」です。もともと子育てについてSNSにアップし始めた理由は「この瞬間を忘れたくなかったから」だというあぴママ。その言葉通り、普段の何気ない瞬間から始まるエピソードが多く描かれています。だからこそ、あぴママさんの考えていることやあぴちゃんのリアクションが、ママ友との会話のようにすっと入ってくる。そして「うちだったらどうかな?」と考えさせてくれるのです。

本書のタイトルは『母を生きのびる本』。読む前は“母を生きのびる”というのはどういうことだろうと思ったのですが、今はこう思います。

まず本書に通底しているのは子どもと自分への客観的視点。あぴママさんは常に娘を気に掛けケアもしますが、自分と子どもを同一視しないし、必要以上に感情移入もしません。それがどんなに難しいことか、子育て中の母ならわかってもらえるのではないかと思います。

さらに、あぴママさんは「自分の感情とどう付き合っていくか」を常に考えます。そして「不機嫌で人をコントロールしてはいけない」など、大人でも難しい“人や物事との付き合い方”を娘に伝えていきます。あぴママさんにとって、自分と娘、両方と向き合いながら子育てをしていくという方法こそが、母としての生きのび方。

“自己肯定感”や“行き渋り”についてなど、子育てで良く耳にするトピックについても、あぴママ独自の見解が。ぜひ一度読んでみて、自分なりの“母としての生きのび方”を見つけてほしい一冊です。

文=原智香