パワハラは上手に受け流すべし。現代の若者に伝えたい、古代から続く目上の人との付き合い方/古代人の教訓④

更新日:2025/10/7

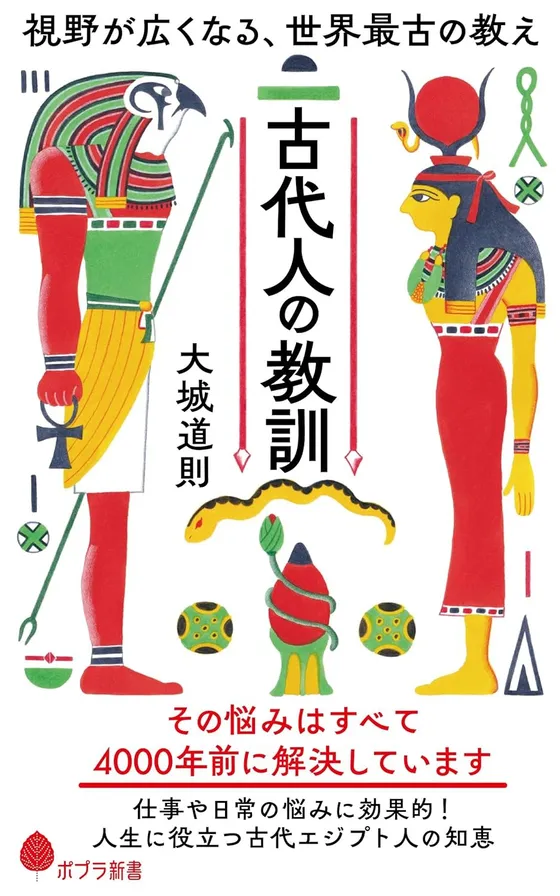

『古代人の教訓 視野が広くなる、世界最古の教え』(大城道則/ポプラ社)第4回【全4回】

4000年以上前の古代人は、すでに現代人が抱える仕事や日常の悩みを解決していた! 本書での「古代人」とは、古代ギリシアのソクラテスやプラトン、アリストテレスでもなければ、古代中国の賢人、思想家、哲学者の孔子や老子でもなく、ゲーテやニーチェよりもはるか昔に生きていた古代エジプト人のこと。現代人が抱える悩みを解決するヒントとなる、古代人が残した44の格言を紹介する『古代人の教訓 視野が広くなる、世界最古の教え』から、一部を抜粋してお届けします。

格言35 パワハラは上手く受け流すべし

目上の人には口答えしないように。好きなように言わせておけばよいのです。不愉快な言葉にも愛想よく対応するのです。それは彼の心を静める治療薬となるでしょう。喧嘩腰の受け答えは暴力をもたらし、あなたの強い心は衰弱していくだけなのですから。(「アニの教訓」より)

生活の手段は他にもある

この格言を読むと、これまでに自分が経験してきたさまざまな場面を思い出して、少々気分が悪くなってきた。読者であるあなたにも程度の差こそあれ身に覚えがあるであろう。社会のなかで生きるとは、あるいは社会人とは、理不尽さに直面し、それらと上手く折り合いをつけることでもある。もしあなたが若く経験が浅ければ、上司のハラスメントまがいの言葉に腹を立て、最後には我慢できずに非難の言葉を吐き出してしまうかもしれない。

周りの人たちは、あなたの言動を心のなかで理解してはくれるが、積極的に助けてくれることは稀である(もしそのような人があなたの周りにいるなら、あなたは幸運だ)。そしてあなたは幾度目かにあきらめの境地に達するのだ。そして良くも悪くも少年少女は大人になる。

とは言うものの、格言に「目上の人」とある点には注意が必要だ。そこには古代エジプト社会において、目上の人を敬うという考え方が存在していたことが読み取れるからである。ヘロドトスの『歴史』にもそんなことが書かれていたような気がする。日本では目上の人を敬うのは当然とされており、儒教の影響のある国々でも常識(もちろんそれ以外の国々でも多かれ少なかれそうなのだけれども……)である。ただし「口答えしないように」とか、続く「好きなように言わせておけ」や「不愉快な言葉にも愛想よく対応する」には、多かれ少なかれ「尊敬」や「敬意」よりも「悪意」や「あきらめ」が読み取れる。

「どうしようもない年寄りには好きなように言わせておいて、適当に対応しておけ」ということだ。そしてそれが目上の人に対する「愛」であり、若者による年寄りの扱い方だということなのであろう。こうなるとどっちが大人なのかわからなくなってしまう。

「彼の心を静める治療薬となるでしょう」というフレーズからは、「金持ち喧嘩せず」の原則を超えた、精神的な老人介護の意味があるかのようだ。

若者の心が崩れてしまう原因が、「その目上の人=会社の上司やコミュニティーの先輩」にあることは容易に想像できることだ。たとえ強い心の持ち主であっても無理をしては心を病んでしまう。壊れてしまうのだ。まじめで正義感の強い人ほどそのような傾向がある。

大学を卒業して次の春から新社会人となる教え子たちに、このアニの言葉を捧げたいと思う。そして心が本当に衰弱してしまう前に、そんな会社はやめてしまえと言いたい(そう簡単ではないことは承知しているが……)。生活の手段は他にもあるのだから。そしてその方が良い道であることもしばしばであるのだから。

<続きは本書でお楽しみください>