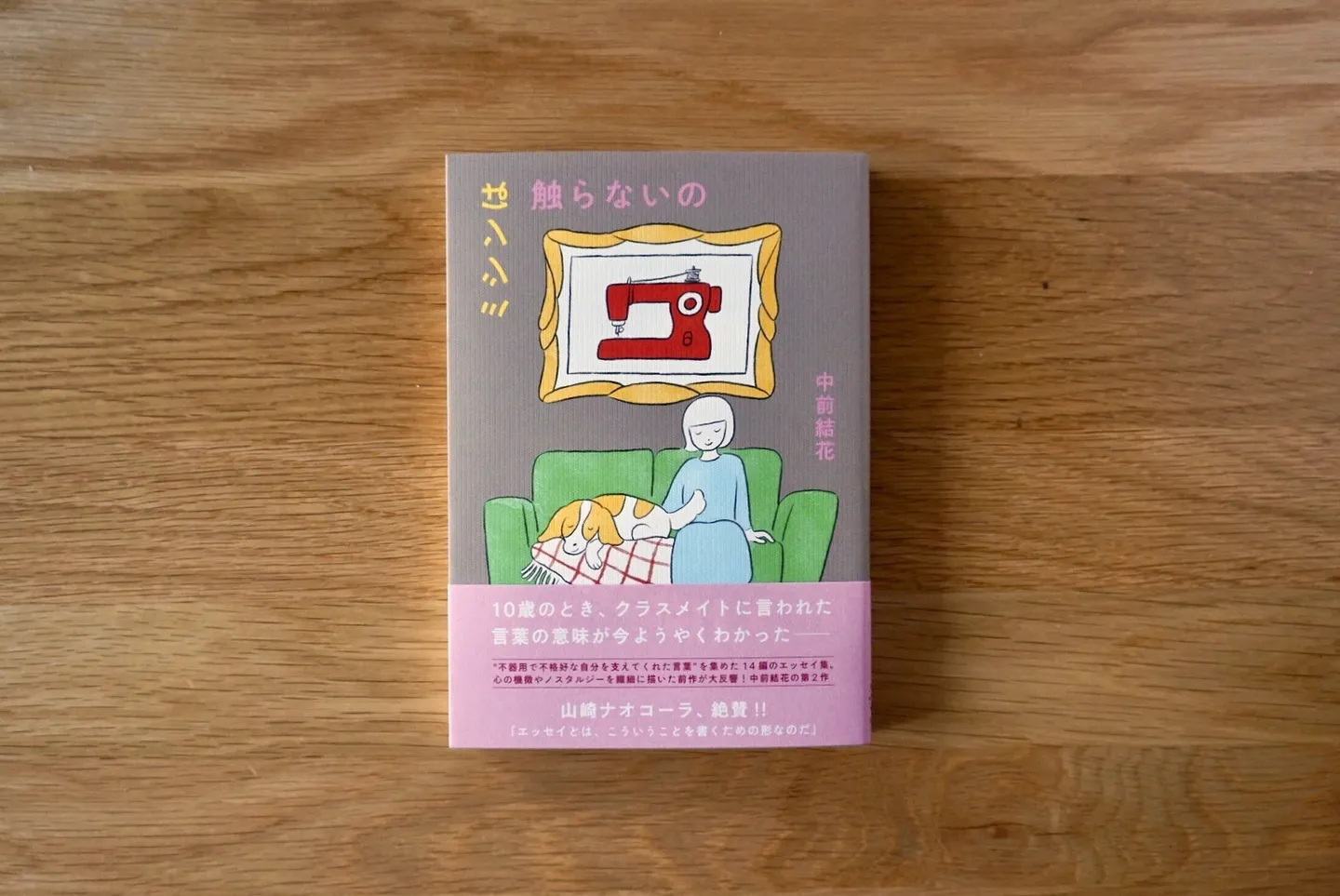

山崎ナオコーラが「エッセイの神髄を感じる」と絶賛。中前結花、新作エッセイ集『ミシンは触らないの』刊行記念対談【山崎ナオコーラ×中前結花】

公開日:2025/10/1

「書き直し」こそがエッセイの醍醐味

山崎:あと、もうひとつすごく面白いと思ったのが、『花束を君に』というエッセイのなかで書かれていた「書き直し」が好きだという話。“何度も何度も書き直して「これだ」と完成したときの、あの心地よさ。そこになにものにも代えがたい喜びがあって、わたしは「書き直し」でものを生み出しているのだとさえ思う”という一節にはすごくグッときました。これがつまりエッセイってことなんじゃないかと思ったんですよ。

中前:ありがとうございます。私は本当に書き直しが好きなんです。エッセイも最初はかなり粗い状態で書いてから、それを何度も何度も推敲して、これなら恥ずかしくない、読んでもらいたいと思えるところまで高めていくタイプです。ナオコーラさんは書き直しって好きですか?

山崎:好きですね。小説の場合は、「2行目以降に何が起きるか、作者自身も知らないような書き方をしろ」と言われることがよくあるんです。でも、私はデビュー作の『人のセックスを笑うな』の頃などは特に、文章をブロックみたいに入れ替えたりしながら書いていたんですよ。そういう書き方は小説的ではなくてエッセイ的だと言われたり、「若い作家はエッセイを書くと筆が荒れるからやめたほうがいい」と先輩の作家に言われたりして、エッセイを断っていた時期もあって。

中前:ええっ、そんなことがあったんですか。

山崎:そうなんですよ。でもその後何年かして大江健三郎さんに会ったときに、大江さんが「あなたはエッセイがいい」って言ってくださって、それからエッセイを再開したんです。

……この話で何が言いたかったかというと、エッセイって「書き直し」を通じて時間を重層的に重ねていけるんじゃないかと、中前さんのエッセイを読んでいて思ったんですよ。時間の不可逆性、つまり実際には過ぎた時間がもう戻らないという切なさは、たぶん多くの人が自分自身の体験を通じて感じていることですよね。だから「書き直し」によって時間を重ねていくことの快感も、みんななんとなく知っていると思うんです。それこそがエッセイの醍醐味なのかもしれない、と感じました。

山の稜線を目で追うことも「読書」なんじゃないか

──「書き直し」にこそエッセイの醍醐味があるというのはとても面白い視点だと思いました。山崎さんはいま、小説とエッセイで書き方は変えられていますか?

山崎:小説の書き方をどう変えれば「エッセイっぽい」という批判に応えられるのか、30代くらいまではすごく悩みました。でも、だんだんそれも馬鹿馬鹿しいと思うようになってきましたね。最近は、どんなものを書いても言語芸術には変わりないし、書いたものを自分がエッセイだと言えばエッセイに、小説だと言えば小説になるよなと思って。

中前:たとえば『鞠子はすてきな役立たず』は小説だと思うんですけど、このお話ってストーリーも魅力的な一方で、ナオコーラさんのなかですごく伝えたいことがあるんだろうなという意思も同時に感じますよね。もしかしたら、それが「エッセイっぽい」のかもしれないですね。

山崎:ああ、そうかもしれないです。さっきも挙げてくださった『可愛い世の中』を書いていたときなどは特に、私もいっときの中前さんみたいに「稼ぐことが社会参加だ」と思っていたんです。自分の子どもが保育園に入れなくて待機児童になっていた時期も、自分より売れっ子の小説家の友達の子どもが保育園に無事に入れたのを見て、「彼女は私よりも働いて小説をたくさん書かなきゃいけないんだし、あんまり売れてない私が子どもを預けられないのは仕方ないよね」って変な納得をしてたんですよ。

中前:わ、そんなふうに……。

山崎:でもその後、文学フリマなどのシーンが盛り上がってきたのを見て、いや、売れている本かどうか、商業出版かそうじゃないかで何が変わるんだろうと思うようになって。書くことを通して社会参加していることに変わりはないし、趣味と仕事に線を引くのも本当はおかしいよな、私は完全に間違っていたと気づいたんですよね。

そう考えるようになったら、本の形をとっていないものも本なんじゃないか、なんて最近は思い始めて。私、近年は家族の事情もあって、執筆の時間がどうしても細切れになってしまっているんです。田舎のほうに住んでるんですけど、子どもの送迎のときに山の稜線を目で追っているうちに、「この風景を見ることも読書なんじゃないか」ってふと思ったんですよ。悔し紛れなのかもしれないですけど、風景を見たり子どもと会話したりする一瞬も文学なんじゃないかって。だから、仕事ができていなくても「文学やってます」って言おうと思ってますね、最近は。

読者の方向をあまり見すぎないほうがいい

中前:いまのお話もそうですけど、ナオコーラさんって小説やエッセイに限らずSNSでも、若い書き手を励ますようなことをよく書いてくださっている気がしています。「文学賞なんてとれなくても大丈夫、仕事できるよ」とか。

本を書く仕事って、先々の予定がどんどん決まっていくじゃないですか。来年までに何作書かなきゃいけないとか。未来のことを考えると私はつい不安になってしまうんですけど、ナオコーラさんが小説やエッセイをここまで長く書いてこられた源泉みたいなものがどこにあるのか、お聞きしてみたいと思っていたんです。

山崎:第一にはお金がほしいっていうのがあるかもしれないです。私はデビュー後に勢いで会社を辞めてしまったこともあって、たぶん最初の頃はかなり、稼ぐということに対するこだわりがありました。

でも、いまお話ししたとおり徐々に考え方が変わってきて、最近は、後輩がすこしでも働きやすいように文学シーンの環境をよくしようとしたり、道を切り拓こうとすることも芸術なんじゃないかって思うようになったんですね。文学という芸術をそんなに高く見ていないし、ある意味であきらめていると思うんです。

宝石みたいな作品を書く作家もいるけれど、私はあちこちに石ころが入ってるようなものを書くぞと。だから、何冊も書かなきゃとか高みを目指さなきゃとかじゃなく、自分が書くようなものを求めている人もどこかにいるぞ、と考えることで続けられているのかもしれないです。

中前:今のところ私が、エッセイのなかで取り扱っている題材は、すべて自分の中では“大事件”だと捉えていることばっかりなので、書けるようなことがいつか枯渇してしまうんじゃないかと不安なんです。「大事件について書かないと、編集者さんや読者の方から物足りないって思われちゃうんじゃないか」って怖さがあって。本当なら、どれだけ何気ないことでも面白く書けるような筆力がほしいんですけど。

山崎:読者の人ってやっぱり過去作を読んでリアクションをくれますから、その方向ばかり見て書くのはやめたほうがいいかもしれない。過去作が好きな方はきっと「こういう作品がまた読みたいです」って言ってくれると思うんですけど、自分で過去作を模倣しようと思ったら、結果的にそれより小さいサイズの作品しかつくれない気がするんです。だから、今回は過去作が好きな人はついてこなくてもいいや、みたいな気持ちもときには必要かもしれないですね。中前さん自身が書きたいことはきっとあると思いますし、あるいは何か新しく始めてもいいですし。

中前:うわあ……私、「読者の声に応えなきゃ」とずっと思っていたので、すごく勉強になります。今回の『ミシンは触らないの』も、前作がいいと言ってくださった方の期待に応えなきゃいけないと思いすぎていたかもしれないです。だから書いていてすごく苦しかったのかもしれないなって。

山崎:前作も素晴らしかったし、今回の『ミシンは触らないの』も素晴らしいので、それに対する読者の方からのリアクションはきっとたくさんくると思うんです。読者はもちろんありがたい存在だけど、そっちだけを向くのはもったいないから、自分で進みたい方向を見たほうがいいです。

でも中前さんはエッセイを読む限り、稀有なキャラクターというか、自然に生きているだけで書くことがたくさん湧いてくる人のような感じがしますけどね。書くことが枯渇してしまう、というのはあまり想像がつきませんが。

中前:大事件をもっと自分から起こしていかなきゃってずっと思ってました(笑)。前作の『好きよ、トウモロコシ。』は、自分にとってもベストアルバムのようなエッセイ集だったんです。特に前作の1話目に入っている不動産屋さんのエッセイを褒めてくださる方が多かったので、今回はそれくらいのインパクトがある作品を書けたかどうか、不安で不安で眠れないくらいでした。でも、こうやってナオコーラさんとお話しして、もっと私自身が書きたいことに向かっていくほうがいいんだろうなって思えました。

山崎:そうですね。前作への読者からの褒め言葉は違う宝箱に大事にしまっておいて、新しいものを書くときには違う方向を見たほうがいいかもしれないですね。

取材・文=生湯葉シホ