直木賞作家・小川哲は何を考え、小説を書いているのか。企業秘密を惜しみなく開示する目からウロコの思考術【書評】

PR 公開日:2025/10/23

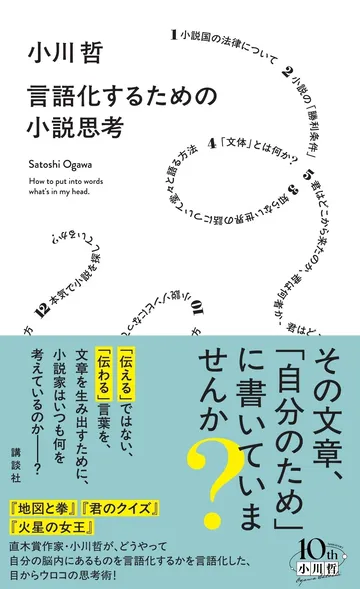

いわゆる「小説の書き方」や「文章術」の指南書を期待すると、肩透かしを食らうかもしれない。本書『言語化するための小説思考』(講談社)は、直木賞作家・小川哲さんが「小説を書く時、こんなことを考えている」という思考の道筋を明かす一冊だ。『君のクイズ』(朝日新聞出版)で「クイズプレーヤーがどのような思考過程をたどって回答を導き出すか」を詳細に語った著者が、今度は「自分は何を考えて文章を書いているのか」を惜しみなく開陳しているのだから、これはもう面白くないはずがない。

本書を通し、小川さんが語るのは、「小説とはコミュニケーションである」ということ。作者は読者に向けて何かを語り、読者は書かれた小説から作者が伝えたいことを理解しようと試みる。だが、両者のコミュニケーションは必ずしもうまくいくとは限らない。読者は一人ひとりに「ご都合主義は許せない」「夢オチは死刑」といった読み手としての譲れない一線があるうえ、関心事も知識量もまったく異なる。さらには、自分の経験や感情と書かれた内容を結び付け、作者が意図しない「誤読」をすることもある。

作者からすれば、どんな読者が自著を手に取るのかわからない中、未知の相手に向けて小説を書かねばならない。どんな順番で情報を差し出せば、わかりやすく伝わるか。どうやって世の中の事象を抽象化し、個別化するべきか。自分の価値観を捨て、どのようにして新しい問いや仮説を立てるのか。作中では実例を交えつつ、時には著者らしいブラック・ユーモアを交えながら、思考ルートを開示していく。

例えば、小説をより面白くするための方法を模索する章では、「桃から生まれた子どもが鬼を退治する話」を例に、最善手を考えていく。「桃から子どもが生まれるシーン」から始めるか、「鬼が誰かに迷惑をかけているシーン」から始めるか、それとも「平安時代の刀工、三条宗近が鋼を鍛えているシーン」から始めるのか。それぞれのメリット・デメリットを考慮し、想定読者の傾向を踏まえたうえで、小川さんは打つべき手を選んでいく。さらに、新しい読み味を提供するために「桃」「子ども」「鬼」にメタファーを重ね、視点人物を工夫し……と熟考した末に語られる小川哲版『桃太郎』冒頭の何とも言えない読み味たるや。他にも「美容室と便所サンダルをめぐる偏見」「別れ話とブラジャーの利確」など、例文そのものが面白すぎるのがずるい。

また、巻末には短編「エデンの東」も収録されている。この作品は、能登半島地震の被災地を支援するために企画されたアンソロジー『あえのがたり』(講談社)に収められた一編だ。チャリティー小説を依頼された作家・小笠原は「エデンの東」なる短編を書き上げるも、編集者から遠回しに「難しくて読者に伝わらない」と告げられてしまう。そこで改稿を試みるも、安直なわかりやすさを求めた結果、再度ボツに。読者の視点と自分が書きたいものを両立する難しさ、価値観を捨てたからこそ見えてきたものについて、メタ的に語られていく。まさに本書で明かした思考術を実践したかのような短編で、ここまでの章を読んできたからこそ味わい深いものがある。

小説とは作者が放つボールのようなもので、受け手がいなければただ地面に落ちて転がるばかりだ。受け手がキャッチしたり、時には想定外のデッドボールを体に受けたりすることで、はじめて何らかの作用が生じる。これは小説家と読者だけでなく、世の多くの人たちが日々行なっているコミュニケーションにもよく似ている。「小説家の思考術」というと遠い世界の話のようだが、コミュニケーションに悩んだことがある人ならきっと刺さるだろう。物事をより誠実かつ正確に伝えるためには何をどう考えるべきか、そのヒントが見つかるはずだ。

文=野本由起