恋人、友達、夫婦、親子… 都内に暮らす、いろんな「ふたり」の日常を描いたイラスト+コミック集『東京ふたり暮らし日和』【書評】

PR 公開日:2025/12/1

カップルや友だち、きょうだいが共に特徴のある東京の街に住む……経験したことのある人も、そういったことに憧れている人も、世の中には存在しているのではないだろうか。『東京ふたり暮らし日和』(翔泳社)の作者であるmame氏は、自らが焦点をあてた街の特徴を描きながら、そこに住む「ふたり」で暮らす人たちしか味わえない生活に焦点をあてる。

たとえば八王子の元ヤン美容師とサラリーマンのカップルを描いたエピソードがある。このカップルはどちらも自分に自信がないのか、「相手にとって私は必要なのか」と不安を抱きながらふと考えることがある。しかし、いつものような、日常会話で笑い合うことで、ずっといっしょにいたい相手だとお互いに認識する。

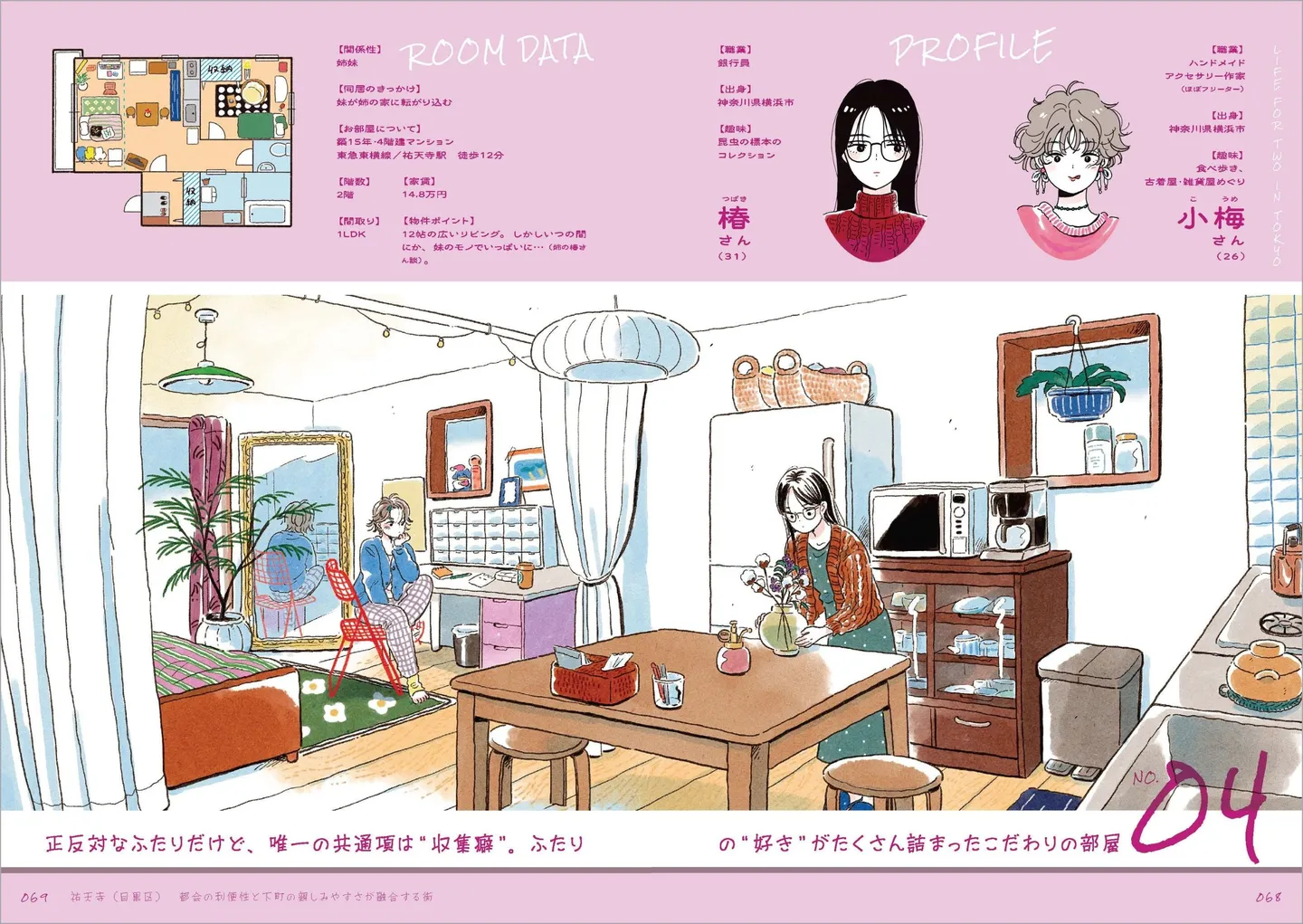

祐天寺に住むのは性格が正反対の姉妹である。姉の家に妹が転がり込むようなかたちで、ふたりは共同生活を送っている。お互いにこだわりのモノがあり、それもふたりとも正反対だ。価値観が違うと、もちろんケンカもしてしまう。しかしこのエピソードの漫画のラストを見ると、読者の多くがあたたかい気持ちになれるだろう。作者が描く街は、コンクリートの冷たさを感じさせない。カフェでほっとひと息ついているような、そんな居心地の良さを感じるのだ。

加えて着目したいのは、どのエピソードも、劇的な事件は起こらないということだ。ただ日々の小さなズレや、言語化のむずかしいやさしさを「ふたり」で積み重ねていくのが特徴的である。作者の前作『東京ひとり暮らし女子のお部屋図鑑』(翔泳社)では、ひとりの女性の生活が、オムニバス形式で描かれていた。しかし本作はふたり暮らしをテーマにしていて、男性も登場する。ひとり暮らしもいいけれども、ふたり暮らしで紡ぐ日常は、また異なる味わいがあるのだと、あらためて感じた。

私はといえば、ひとり暮らしもふたり暮らしも経験がある。どうしても頭に浮かぶのは当時の劇的な出来事だ。印象に残っていることが脳にこびりついているのである。一方で、当時私が送っていたほとんどの日々は、気づかなかっただけで、繊細で柔らかいなにかに包まれていたのだと本作を読んで感じた。その「なにか」は生活とも言い換えられる。それは、今となっては、いとしさともなつかしさとも表現できるものなのかもしれない。ひとり暮らし、ふたり暮らしは、いつ終わってもおかしくないものだった。そう言い切ってしまえば、自分でも冷淡さを感じるが、本作の登場人物は日々のいとしさを無意識のうちにひとつずつ拾っていく。そしてそれを大切にしながら、生活している。

前述した『東京ひとり暮らし女子のお部屋図鑑』と同じように、本作はすべて描き下ろしだ。フルカラーでふたりの生活やこだわり、街や住んでいる部屋の特徴が描写されていて、自分もその部屋にいるような気持ちになる。八王子、西荻窪、清澄白河、祐天寺、笹塚、戸越銀座といった6つの街に、彼らは今日も暮らしているのだ。それぞれの街に住む登場人物を主人公にした短編漫画も収録されており、モノクロとフルカラーの両方を取り入れながら、各街の「ふたり」の生活を丁寧に編み出す。

たとえ家族であっても、すべてが同じだという人間は存在しない。その前提があるからこそ、時に悩み、人と人はぶつかる。そして共に、歩み寄ることができる。それは大きな出来事ではないのだ。まずは都会の喧騒を忘れてみよう。それからゆっくりとふたりで話したり、温かい飲み物を飲みながら語り合ったりする。

本作を読むと、どの街にもこんな理想的なふたり暮らしは存在しているのだろうかと疑問に感じる読者もいるかもしれない。しかし、そうではないのだ。彼らは理想のふたり暮らしを送っているわけではなく、どこにでもいる、等身大の「私たち」の代弁者でもあるのだ。ふたりで暮らすなかで、起こったことに対して、許し許されて、ふたりそれぞれの持つ個性や価値観を受け入れていく。それほど、どのエピソードでも、ふたり暮らしをしている相手と「いっしょにいたい」という気持ちが強いのだ。

そして本作の大きな点は、ふたり暮らしをする人たちをカップルに限定していないところだ。「ふたり暮らし」と聞けば恋愛、と私も想起してしまった。しかし、本作はカップル=ふたり暮らしと決めつけない。さまざまな関係性をもった「ふたり暮らし」を見せることによって、本作を読む人たちの感情を穏やかなものにして、なおかつ共感を得ている。

静かな夜に、寂しくなったり辛いことを思い出したりすることはよくある。そんな日常に彩りを添えたいと感じた時。ぜひ読んでほしい一冊である。

文=若林理央