もし我が子がいじめの加害者だったら? 親としての「正しい対応」とは何なのか。揺れ動く母親の感情を描いたコミックエッセイ【書評】

公開日:2026/2/15

自分の子どもがいじめをしていたら、あなたはどう向き合うだろうか。

『娘がいじめをしていました』(しろやぎ秋吾/KADOKAWA)は、いじめの加害者となった娘を持つ母と、被害者となった娘を持つ母、それぞれの視点から「正解の出ない苦しみ」を描き出している。

中学時代にいじめ被害の経験を持つ母・加奈子は、小学5年生の娘・愛が同級生の小春をいじめていたと知る。家族で謝罪に向かい、その場では受け入れてもらえたものの、小春はその後、不登校になってしまう。加奈子は、娘への不信感と嫌悪感を募らせながらも、寄り添わなければならないという思いに心を引き裂かれる。小春の母・千春もまた、被害者の母としての怒りや焦り、娘のために何をするべきかわからない苦しさを抱える。こうして、ふたつの家族はさまざまな問題に翻弄されていく……。

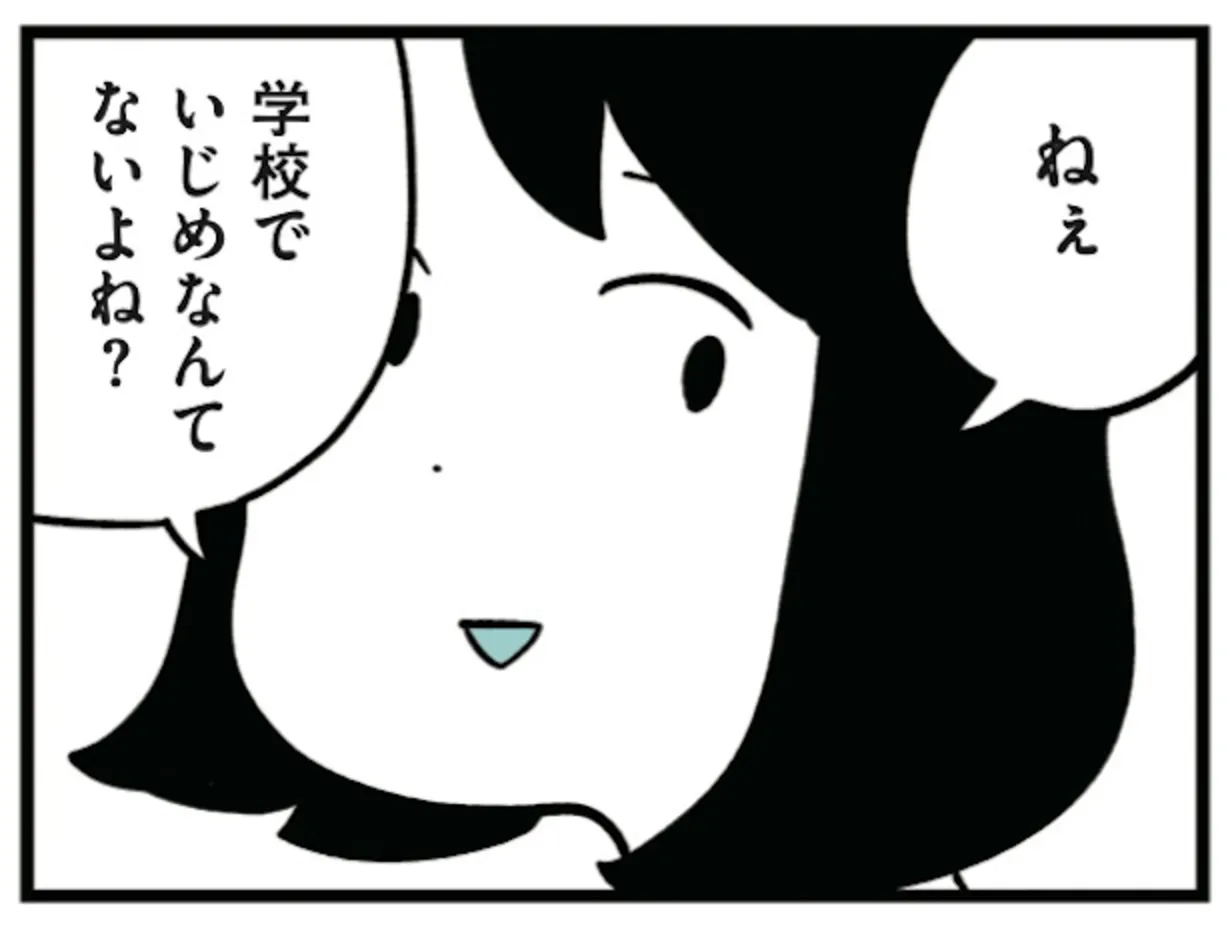

愛が最初にいじめの事実を笑顔でごまかす場面は印象的だ。「いつもの娘の顔」でやり過ごそうとするその態度は、親としては決して気持ちのいいものではないだろう。加奈子は自身がいじめられた経験を持つからこそ、娘の行為を簡単に受け入れたり、許したりすることができない。感情に任せて娘を怒鳴りつけてしまうシーンでは、理性と感情、母としての責任と個人的な傷がぶつかり合う様子が胸に刺さる。

一方、被害者側の母・千春もまた、出口のない暗闇の中にいる。傷ついた娘をただ守りたい一心で行動するが、現実には黙って耐え続けることしかできない。追い詰められた千春は、娘のことを知り合いに相談するが、SNSでの匿名の告発もあり、思いもよらない事態に巻き込まれていく。「正義」が形を変えて暴走し、誰も制御できない結末へと突き進む展開に注目してほしい。

終始「加害者と被害者双方の親の視点」で描かれていく本作は、親としての「正しい対応」とは何なのかを読者に問いかけてくる。子どもを持つ保護者だけではなく、子育て世代や教育に関わるすべての大人に手に取ってほしい作品だ。

文=坪谷佳保