言語化スキルを磨きたい人は必見! 人気若手コピーライター直伝「ひとこと変えるだけ」のノウハウ集

更新日:2022/6/27

人は1日にどれぐらいの単語を話すのでしょうか。『モヤっとする一言を、スッと伝わる一言に変える。 言葉のアップデート術』(小竹海広/クロスメディア・パブリッシング)は、仮に人が1日平均1万語を話し一生を80年とすると、約3億の単語が一生の内に口から発されることになるという試算で幕を開けます。

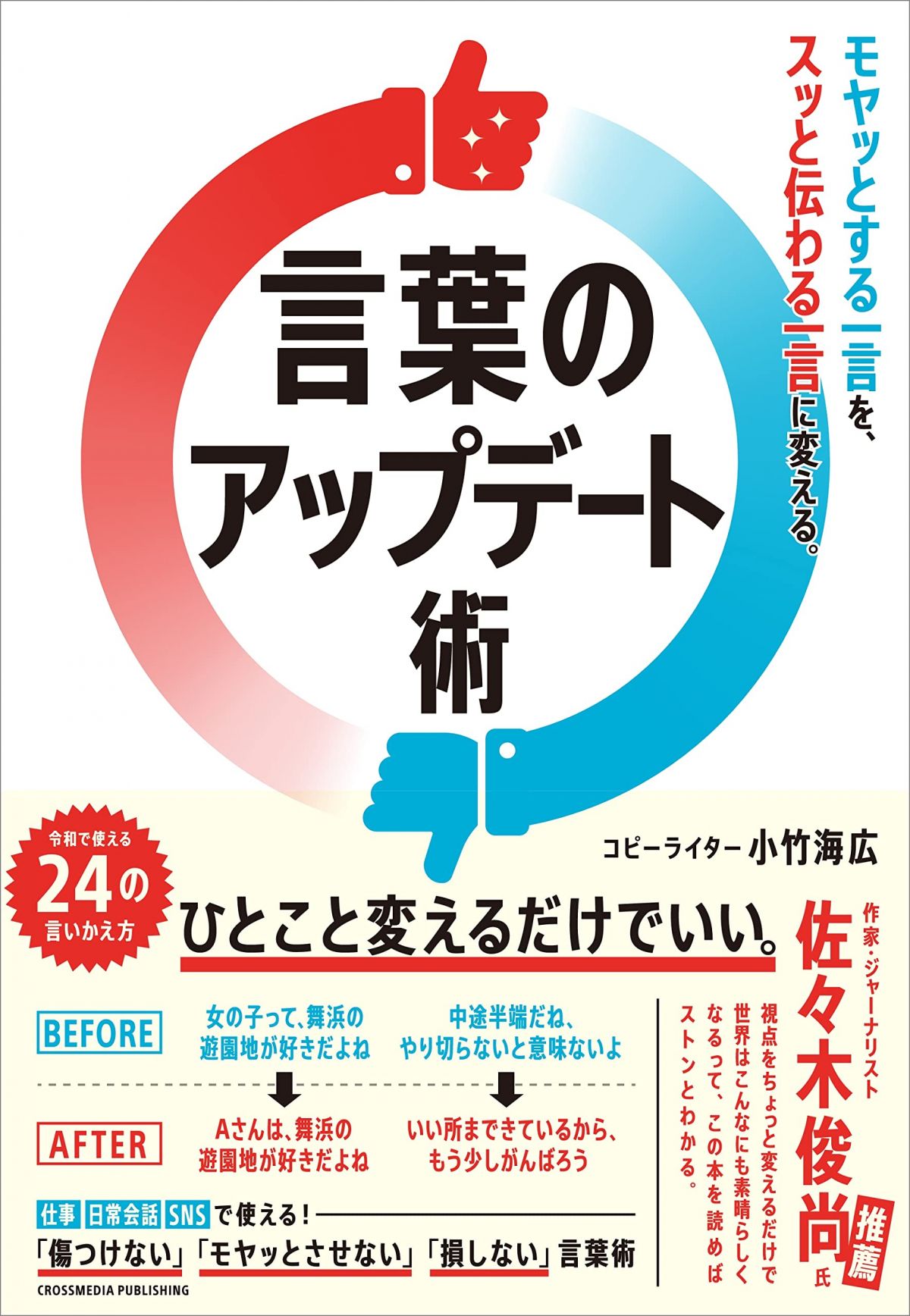

1990年生まれの若手コピーライター・小竹海広氏の初著書となる本書は、コピーライティングについてではなく、日常生活のありふれたやりとりや言い回しを題材にしていて、24の「型」と、その「型」ごとのいくつかの事例におけるBEFOREとAFTER(ありがちな発言と、それの言い換え案)がわかりやすく比較されています。

たとえば、「二人称から、一人称へ。」の章では、店を選ぶ際に「相手の好きそうな店」をただ提示するのではなく、「自分もあれこれ考えながら相手も気に入りそうな店を選んだ」という形で、一度自分を経由しているプロセスを組み込むノウハウが伝授されています。BEFOREは「あなたが好きそうなケーキ屋さんを見つけたんだけど、一緒にどう?」、AFTER「私、美味しそうなケーキ屋さんを見つけたんだけど、一緒にどう?」です。言い出しがほんの一言変わるだけで、響きが大きく変わります。

同章の別ケースでは、オンライン会議で相手の音声が聞こえなかった際に「御社の音声がよく聞こえません」とだけ言うのではなく、「弊社では音声が聞こえていません。環境設定を確認してみます」と、自社側の立場を経由していることを明示するだけで真摯なスタンスを示せることが紹介されています。

「自分を経由する」ということは、言い換えるならば「自分の思想を持つ」ということです。著者の本業のコピーライティングというのは、まず自分の思想や世界観が基盤にあり、そこからターゲットのことを考えて言葉を繰り出していきます。本書のサブタイトルにある「モヤっと」を解消するキーとなるのは、「思想を持つこと」なのでしょう。思想、ひいては思考様式が言葉・行動・習慣・運命につながっていくということは、マザー・テレサの名言を引用する形で巻頭で説明されています。「二項対立ではなく、中庸へ。」の型の事例では、常套句以外の言葉をつかみ取ると未来が「書き換わる」ことが起き得るという、スケールが大きめのエピソードが紹介されています。

2022年2月、あるツイートが注目を集めました。その投稿主さんは中学生の頃、スケボーで遊んでいたところを通報され、職員室に呼び出されたといいます。

しかし、先生は「スケボーをする公園がないからといってルールを破るな。ないなら作れ。署名を集めろ」と、生徒の投稿主さんに言ったのです。

実際に、投稿主さんはノート8冊に1000人以上の署名を集めて市長さんに送ると、実際に公園が作られたとツイートしています。

この場合、「署名を集めろ」という言葉が中庸の状態へと導き、未来の行動を変えたということになります。

「コントロールからコンテキストへ」の章では、デザイン領域以外の一般的な会社業務でも発される機会が多い「修正」という言い回しが吟味されています。紹介されているのはデザインの事例ですが、BEFOREで「背景は青空にして、表情は笑顔に修正してください」という指示が、AFTERでは「商品を美味しくみせる必要があるので、調整をお願いできますか」になります。

例えばAFTERのように、「商品を美味しく見せる必要がある」といったコンテキストを伝えましょう。食品以外の商材なら、カッコ良く見せたいのか、便利に見せたいのか、高品質に見せたいのか、ダイバーシティを尊重したいのかなど、まずは「目的の共有」をするのです。

そうすれば、制作者は表現の手札から、最適な表現を自由に考えることができます。

たしかに「修正」の場合、そんなつもりはなくても「✕(ばつ)」が付くようなニュアンスが出てしまうところを、「調整」だとより中立的にできる可能性が高まるのではないかと思います。このような「言葉の不思議」に本書で向き合い、ほんの一言変えるだけでフレーズの印象がガラッと変わる経験を重ねて、言語化スキルをアップデートされてみてはいかがでしょうか。

文=神保慶政