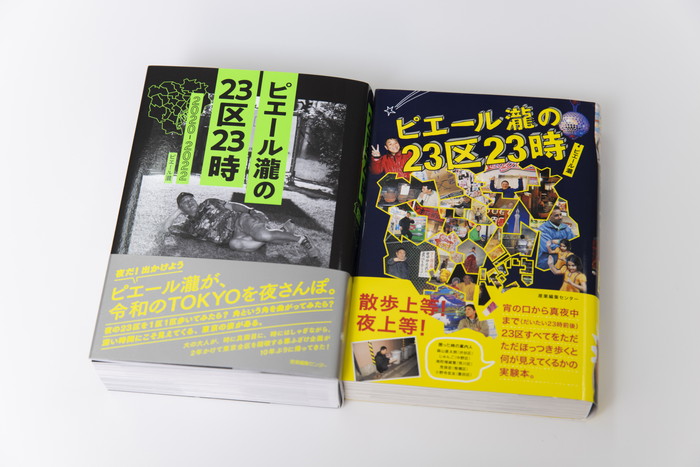

ピエール瀧23区23時「このドえらかった時期に、それでも東京の街角はそこにいた」2020年~2022年の夜を歩く

更新日:2022/10/24

「無駄が一番の贅沢ですよ――」夜の23時に東京23区、1区ずつ街歩きをしたら、どんな景色が見えるのか。どんな出会いがあるのだろうか。シリーズ2作目となる、ピエール瀧さんの著書『ピエール瀧の23区23時 2020-2022』(産業編集センター)が10月13日に発売。1作目は東日本大震災の後、2作目となる『2020-2022』は、コロナ禍になってからの街歩き。どの街角を曲がるのか。夜の散歩だからこそ、生まれるものとは何か。

(取材・文=松永怜 撮影=島本絵梨佳)

無目的に街を徘徊って、なかなか理解されないでしょうけど(笑)

――『23区23時』は今回で10年ぶり2作目です。改めて、本を出そうと思われたきっかけについて教えてください。

ピエール瀧さん(以下、瀧):もともと夜に歩くのが好きなものですから。夜に徘徊してるなら、23区、1区ごと歩いてみたらどうかなっていうのが始まりですね。2作目は、コロナ禍になって時間もできて。もう1回やりませんか? となって、まさかの2回目が出来た感じです。

――街を歩くにあたり「テーマ」のようなものはあるのでしょうか。

瀧:基本的に行き当たりばったりですね。区によっては、面白そうなところにあたりをつけて行ってみる場所もありますけど、そこからはみ出してもいいですし。無目的に街を徘徊して、何が起きるのかなって実験的に歩いてる感じで。

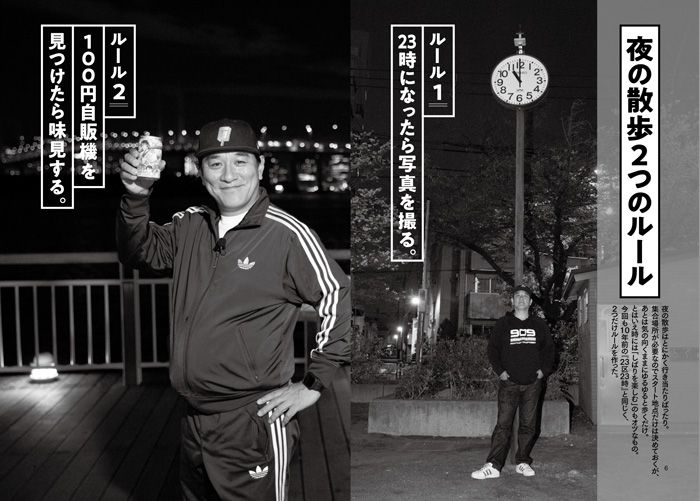

ただ、23時になったら写真を撮るんです。23時に「ここにいましたよ」って記録が唯一のルールと言えばそうですかね。

50円自販機ってどういうこと?

――街を歩く中で、ときどき100円自販機に遭遇します。瀧さんの中で、印象深い自販機などありますか?

瀧:今回では、渋谷区あたりで見つけた50円の自販機ですかね。みかんとか柑橘系のドリンクだったかな。別に安っぽい味もしなくて、あまり飲んだことのない珍しい味だったけど、50円ですよ!? 「何それ?」ってなるじゃないですか。50円って、どういうつもりなんだろうって思いながら買いました。

――50円だと、正直、飲むときにドキドキするような気持ちはありますか?

瀧:さすがにそこは日本なんで(笑)。50円とか80円とかありますけど、どれもしっかりしてますよ。

――味も安定していると。

瀧:それに、商品が安い自販機って、道を歩いているとたまに見かけるじゃないですか。あれはあれで、会社が頑張ってるというか。会社のポリシーとか努力があって、やってると思うんですよね。高けりゃいいってもんじゃないと思うし。しかも、100円とか80円の自販機で売ってるものって、コンビニの棚に並んでなかったりしますよね。逆に言うと、自販機でしか出会えない飲み物なので、それは積極的に味見をして楽しんでいく感じですね。

――100円自販機が多い街とかはありましたか?

瀧:葛飾とか北区、あと足立区もそうだったかな。わりとエッジがあるところというか。そのあたりは多かったすね。もう、その地域で普通に130円で売ってる自販機があると、ちょっと心配になりますもん(笑)。あえて、これ買う人いる? って。あと、コンビニでも自販機と同じものが売ってるわけじゃないですか。その中で、この130円とか買う人いるかね? って。

――100円自販機っていうのは…

瀧:めっちゃ100円自販機のこと聞きますね!(笑) そこまで100円自販機のこと聞いてくれる人は初めてだから、めっちゃ楽しいけどなんすか?

――(笑)50円がちょっとびっくりしたもので…! 80円とかもあるんだなって。

瀧:あんまりイメージないですか?

――100円はギリギリイメージありますけど。

瀧:50円はめったにないですよ。80円はギリあるんですけど。僕も、この世で見た自販機の中で一番50円が安かったですよ。これ、どういう理由で売ってるんだろう? って。賞味期限切れで売ってるのかとか。でも、味もいけるし、ちゃんと期限内だし。だから、多分、“ほどこし”なんだろうなって。自販機置いてくれた人が「お前らも大変だろ」って。しかも渋谷区の白金、恵比寿寄りにある自販機なんです。金持ちの道楽か、“ほどこし”なのかなっていう感覚で飲みましたけど。

「禁止」っていうより「許容の文化」

――散歩をする中で、歩いたからこそ発見があった場所とかありますか?

瀧:僕、実家が静岡なんで、車で東名高速道路を行き来したりするんです。最近、東名通られた方なら思い当たる節があると思うんですけど。料金所を過ぎて、用賀の方に向かっていく途中に左側に黄色い看板があって、「合流地点ではありません」「合流ではありません」「合流ではありません」「合流ではありません」って、看板が100個くらい並んでるんです。もうしつこいよ、そんなに書かなくてもわかるよっ…! っていうくらい。何かやってるんだろうなとは、思ってたんですけど、ずっと謎だったんです。

ただ、今回世田谷区を歩いたとき、二子玉川から玉堤通りを歩いている途中でメガ工事に遭遇して。どうやら東名から関越までトンネル掘ってるらしい、と。環八がめちゃめちゃ混むので、そこを回避するためのものなのか直でつなぐものなのかわからないけど、「地下トンネルを作ってますよ」みたいな工事現場に遭遇して。そこで、あぁ、なるほどと色々合点がいった。それって多分歩かないと気付かないですよね。

――歩いたからこその発見ですよね。同じように、団地もいくつか歩かれていましたが、いかがでしたか?

瀧:板橋区の高島平団地とか。僕昭和42年生まれで、ちょうど世間で団地ができ始めた時期なのかな。子どもの頃、団地に住んでる友達を見て、みんなで同じ敷地の中に住んで面白そうとか、なんかカッコいいなって感じで見てた部分もあって。それに、団地ってマンションとは違う、運命共同体感みたいな雰囲気もあるし。

当時の団地って、プチ都市計画というか、独立国家みたいなものがポンって現れた感じだったと思うんですよ。今回、高島平団地にお住まいの方にもお話を聞いて。団地の中に商店があったり、お医者さんもちゃんと居たり、子どもが遊ぶスペースもちゃんとあったりして。団地の入り口付近にはバス乗り場があって、そこからバスがバンバン出て、団地に住む人の生活サイクルに合わせますよっていう感じだと思うんですよね。

――団地ならではの文化とか歴史もありそうですね。

瀧:最近だと、マンションでも「ベランダでホタル族ムカつく…!」みたいな話とか、「音出すんじゃねぇバカタレ!」とかね。あれが気に入らない、これが気に入らないって、理想を追い求めるまでいかないですけど、マナーとか禁止事項が増えていっちゃうような。でも団地って、「禁止」っていうよりは、「許容の文化」、。みんなで運命共同体みたいなイメージで。許容がないとやっていけないよねっていうのが、うっすら乗ってる感じもあるじゃないですか。そのあたりって、今失われてる部分でもあって、ちょっと羨ましいような感覚もあるかもしれないですね。

――時代と共に、団地も世の中もどんどん移り変わっていきますね。

瀧:その昔、未来を見ていたものが、今は懐かしい感じになっている。古くなった団地も、当時は最先端だったわけですし。

今団地を見ると、当時の生活に対する工夫とか憧れ、最先端だった名残を感じると思うんですよね。一方で、六本木ヒルズみたいな新しい建物もどんどんできて。少し寂し気なたたずまいが残ってるものと、新しいものと、それぞれバランスがあって、形を変えながらアップデートが続いていく。東京23区ってそういう感じなのかも。

そのとき、ここに屋形船が止まってた

――街を歩かれて、ハプニングのようなことはありましたか?

瀧:何かあったかな。そもそも、一眼レフを持った大人たちが、夜の街をウロウロしているってこと自体がハプニングみたいなもんで(笑)。無目的に5時間歩くわけですからね。

ハプニングを期待してるわけでもないし、なかったらなかったで穏やかな夜だったねって。それはそれで価値があると思いますし。

――1作目が東日本大震災の後、今回の2作目がコロナ禍での街歩きでしたが、10年間で変化を感じる場面などはありましたか?

瀧:いっぱいありますよ。ゴミの数が圧倒的に減ってるとか、タバコの吸い殻が落ちてないとか。街がクリーンになった印象はありますね。

あと今回の2020~2022年の2年間は、街も世の中も特殊だったんですよ。

コロナ禍になって、お店も全然やってなかったときもあるし。10年前は、街を歩いても喉が渇いたらちょっと居酒屋入ろうってできましたけど。

コロナ禍に突入して、東京オリンピックが延期になって世の中がソワソワして、外出すらままならないようなときって一時期あったじゃないですか。家から出られない、買い物すら行けないとかさ。

そういうことが、この『2020~2022』には含まれてる。だから何か変わった・変わらなかったっていうよりも、このドえらかった時期の普通のものに価値があると思うんです。何でもない街角とか、そこにあるお地蔵さんとか、港には屋形船が止まってるとか。

普段見ても何でもないですよ。でも、自分のモードや世の中のモードが変わってきた中で、「そのとき、ここに屋形船が止まってたんだぜ」っていうのは、むしろ贅沢な記録というか、無視できないことなんだと思うんです。「それでも、東京23区は街角としてちゃんとしていましたよ」っていうことを記録できた。そのことが、僕はなにか意味があるのかなっていう気がします。

いつもの帰り道から歩いてみる

――ご著書では、初対面の方たちととても気さくにお話をされている印象がありますが、何か秘訣のようなものとかあるのでしょうか?

瀧:まぁ、「てめぇコノヤロウ」とか「出てけ!」とか言われることがなかったので、多分受け入れてもらったんでしょうな、とは思うんですけど(笑)。僕はどこでもこの感じといったらこの感じなので。

――人に対する垣根があまりないのでしょうか?

瀧:うーん、多分、興味がないことは聞いてないからじゃないですかね。「なんでここにいるの? 何してるの?」って素朴な疑問でしょうし。大田区の工場に行ったときは、「なんて機械ですか?」「お父さん、何作ってるんですか?」って。素直にって言ったら変ですけど、思ってもないことを聞いてないというか。

これが、地上波のテレビだったら、興味がないことも聞かなくちゃいけない場合もあるんですよね。ディレクターさんの代弁をしなくちゃいけないとかさ。娘さんがいたら「娘さん、彼氏いるんですか?」みたいなやつ。このシリーズでの散歩は、本当に聞きたいことを聞いてるんで、質問される人からすれば、矢継ぎ早にとんちんかんな質問してくるなって。整合性ないぞって思う人もいると思うんですけど。でも、真摯な大人の方たちと運よく巡り合えたので、そういう処理をしてくださったのかな。

――最後に、読者にも散歩を勧めたいとか、何かアドバイスがあればお願いします。

瀧:散歩ね、もうちょっと早い時間からスタートしてもいいけどね(笑)。あとは、無駄な時間を楽しめないと、散歩も楽しめないと思う。長時間、ただ黙って歩くときもあるし、つまんない街角が延々と続くところとかあったりするから。ほんと、なんもねえみたいな。

「何かを探しに行きます!」ってなると、少ししんどいかもしれないから、僕がお勧めするのは、どっか行った先の帰り道。仕事だったり食事会だったりがあって、今日はかいさーん! となって。じゃあ、電車で帰る? タクシーにする? みたいな話をしているときに、「私、ちょっと歩いて帰ります」って、家までのルートを何となく歩いて帰る。

大きい道をこう行って、ここを曲がるとどうなるんだろう。まっすぐ行って、左直角のところを左45度斜めに行くとどうなるんだろうって。でも、家には向かってるみたいな。迷ったらスマホもあるし。何か見つけなきゃって思うとハードルが上がるかもしれないけど、行った先から歩いて帰ってみる。そしたら、いつも見えてたでっかいマンションの裏側って川なんだ、とか。ちょいちょい驚きとか、楽しめるポイントもあると思うので、それらをやられてみてはいかがでしょうか、と思いますね。それだったら、家に帰る、という目的があるから。無駄を楽しむ。無駄が一番贅沢ですよ。