「おしごと」を与えるだけで落ち着きのない子どもが変わった! /子どもの才能を伸ばす 5歳までの魔法の「おしごと」

公開日:2023/2/15

その困った行動、おしごとに変えてみませんか?

可能性にあふれた幼児期を大切に過ごすために

食器や食べ物を投げて遊ぶ。

くり返し机にのぼりたがる。

手洗いをやめず駄々をこねる。

落ち着きや集中力がなく、騒がしく走り回る。

理由のわからないかんしゃく……。

一体何がしたいの!

どうしてそんなことするの?

子育てをしていて、そんなふうに思ったことはありませんか?

子どもはかわいいけれど、イタズラやかんしゃくに振り回される日々に疲れ果てて、投げ出したくなることもありますよね。

でも実は、その困った行動を「おしごと」に変えてあげると、子育てのイライラは激減し、子どもの力を伸ばしてあげることもできるのです。

「おしごと……? なんか、いろいろ大変なことをやらなきゃいけないの?」

「目の前のお世話だけで手一杯なのに、そんな余裕はない……」

そう思われるかもしれませんが、時間やお金、特別な準備はいりません。

なぜなら野菜を洗う、ゴミを捨てる、植物に水やりをする、お茶を注ぐなど、私たちが普段やっている日常生活のことが、子どものおしごとだからです。

イタズラを怒って取り上げるか、それをおしごとに変えてあげるかで、子育ても子どもの能力も変わります。

能力どころか、人生までも変えてしまう可能性があるとしたら、驚きませんか?

実は日常生活は子どもの心と体を飛躍的に伸ばす「最高の舞台」なのです。

そのことを、これからゆっくりお伝えしますね。

おしごとは、世界一簡単なモンテッソーリ実践法

「おしごと」とは、モンテッソーリ教育で使われる言葉です。

モンテッソーリ教育はマリア・モンテッソーリによって考案された教育法で、世界で活躍する著名人を多数輩出していることでも有名です。

〈モンテッソーリ教育を受けた著名人〉

Googleの共同創業者 セルゲイ・ブリンとラリー・ペイジ

Amazon創業者 ジェフ・ベゾス

ウィキペディア創始者 ジミー・ウェールズ

マネジメントの父 ピーター・ドラッカー

『アンネの日記』著者 アンネ・フランク

イギリス王室 ヘンリー王子、ウィリアム王子

藤井聡太棋士 など……

医師であったマリア・モンテッソーリ博士は、子どもの発達を科学的に観察する中でこの教育法を考案しました。

モンテッソーリ教育が誕生したのは100年以上前のことですが、研究が進んだ現代においても、さまざまな分野でこの教育法の正しさが証明されています。

モンテッソーリ教育を受けた人がなぜ、創造性や独創性を発揮してさまざまな世界で活躍しているのか――。何か特別な教育法なのではと、思われるかもしれませんね。

でも実は、モンテッソーリ教育で最も大切にされているのは「日常生活の練習」という教育分野。これは子ども自身が「自分で自分のこと、身の回りのことができるようになるための活動」です。行うのは特別なことではなく、ボタンをとめる練習をしたり、ハンカチをたたんだり、机を拭いたり、まさに日常のこと。

モンテッソーリ教育を受けている子どもたちは2、3歳ほどの子どもでも、自分で洋服を脱ぎ着し、食事の準備や片づけをしたり、掃除をしたりします。ときには小さな手で針やナイフを使って器用に縫いものや料理まで行います。

実は子どもは、大人が思っている以上にたくさんのことができます。いえ、環境を整えて適切な関わりをすれば、小さな子どもでも驚くほど多くのことができるようになるというほうが正しいかもしれません。日常生活を通して本来、子どもが持っている力を引き出すのがモンテッソーリ教育の第一歩です。

このようにモンテッソーリ教育は「子どもを主人公」として、身の回りのことや世界のこと、子どもが興味を持ったことについて子ども自身にふれさせながら「自己を確立すること」を手助けします。

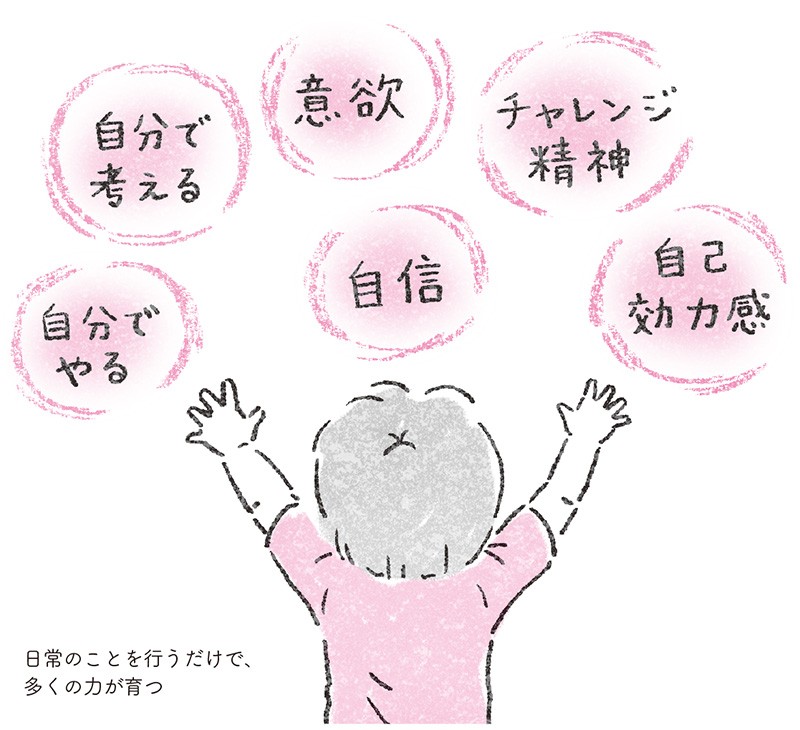

早くから字を書けるようにする、英語を習わせるといった早期教育とは違うものですが、でも、その本来の力を伸ばしてあげることで、これからの人生を生きていくために大切な「自分でやる力」「自分で考える力」「意欲」「自信」「チャレンジ精神」「自己効力感」などさまざまな力が枝葉のように広がり、ぐんぐん育っていくのです。

身の回りのことを含め、モンテッソーリ教育で行う活動は、本来すべて「おしごと」と呼ばれますが、本書ではモンテッソーリ教育をベースとしながら、運動発達や心理学などさまざまな要素を取り入れたオリジナルの活動を「おしごと」と呼びます。

「遊び」ではなく「おしごと」と呼ぶのは、その活動が子どもの体と心を育てる価値のあるものだから。

これは、モンテッソーリ教育の〝おしごと〟でも同様です。

実は本書の「おしごと」は、親にとってもいいことがたくさんあります。

子どもの力を引き出すだけでなく、親の気持ちを軽くしたり、実際の子育てをラクにする効果もあり、これまで多くの親御さんから喜びの声をいただいてきました。

子育てをラクにする効果については少しずつお話ししていきますね。

本書を通して、親子が一緒に幸せになる「おしごと」をぜひ楽しみましょう。

<第2回に続く>