子どもの能力が最も発達する「敏感期」のサインとは?/子どもの才能を伸ばす 5歳までの魔法の「おしごと」

公開日:2023/2/16

食べ物で遊んだり、落ち着きがなかったり、理由もなくかんしゃくを起こしたり…。子育ての中で出くわす、かわいいわが子の振る舞いに、困って疲れ果てた経験はありませんか?

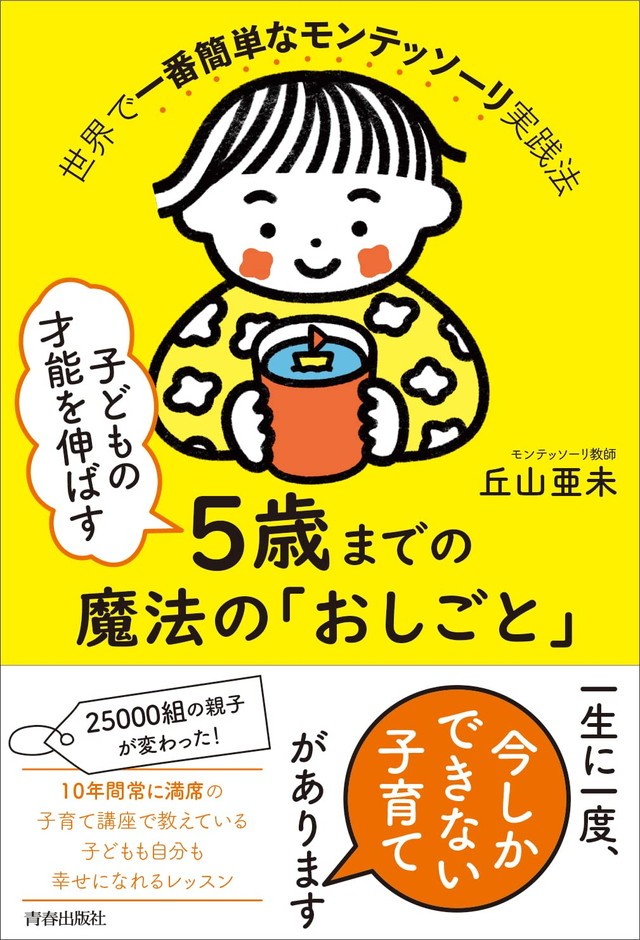

子どもの周辺環境を整えることで自律的な成長を促す「モンテッソーリ教育」を取り入れた書籍『子どもの才能を伸ばす5歳までの魔法の「おしごと」』から、子どもの能力を伸ばし、ママやパパの子育て中のイライラを減らす秘訣をご紹介。怒って子どもをいなす代わりにちょっとした「おしごと」を与えることが、子どもの才能を伸ばすことにつながるのだそう。

子どもを成長させ、親がラクになる「モンテッソーリ流・魔法のおしごと」を試してみませんか。

モンテッソーリ教育では、運動や言語などいくつかの能力が最も発達するのが「敏感期」。運動の敏感期の中でも、2歳半までの子どもは日常生活の基本動作を習得する大事な時期です。おもちゃでは満たせない子どもの運動欲求には…。

※本作品は『子どもの才能を伸ばす5歳までの魔法の「おしごと」』(丘山亜未/青春出版社)から一部抜粋・編集しました

一生に一度しかない〝敏感期〞のサインを見逃さないで

やりたがることに隠れた「子どもにとって必要なこと」

モンテッソーリ教育では、運動、感覚、言語など、いくつかの能力に対して、その能力が最も発達する時期があると考え、その時期を「敏感期」と呼んでいます。

敏感期になると、ある事柄に対して強い興味を持ち、集中してそのことをくり返すようになります。

たとえば、子どものこんな姿を見たことがないでしょうか?

じっとせず動き回る、机にのぼりたがる、隙間に物を入れる、重い物を持ちたがる、スプーンを投げる、機器類のボタンを押す、テーブルから物を落とす……など。

これは「運動の敏感期」の子どもたちによく見られる行動です。

0~6歳の子どもにあらわれる運動の敏感期の中でも、特に2歳半くらいまでは日常生活を送るうえで必要な「基本動作」を獲得する時期です。多様な動作を獲得するために全身を使って動き回り、大人がどうやって動いているかにも興味を持ち、それと同じようにやってみようとします。

1歳のゆうとくんのお母さんは、ゆうとくんが机によじのぼることで悩んでいました。「ここはごはんを食べるところだからのぼっちゃダメだよ」と優しく説明したり、厳しく叱ったり、あの手この手で毎日何十回注意してもやめてくれず……。どうしたら言うことを聞いてくれるのかわからずにいたのです。

これは、ゆうとくんが「聞き分けのない子」というわけではありません。しつけの問題でもありません。ゆうとくんは体を動かしたい「運動の敏感期」にいたのです。

実は敏感期は期間限定で一生に一度だけ訪れ、この敏感期を過ぎてしまうと能力の獲得が難しくなるといわれています。敏感期のときに存分に活動に取り組める機会を与えて、力を引き出し伸ばすのがモンテッソーリ教育のメソッドでもあります。

本書で紹介する「おしごと」も、子どもの「今、この力を伸ばしたい」というサインに合わせて行います。

ゆうとくんには、「よじのぼるおしごと」をしてもらいました。すると、ゆうとくんの「体を使いたい!」という欲求は満たされ、机にのぼることがほとんどなくなったのです。取り上げるだけでなく、おしごととしてその機会を与えることで、欲求を満たし、力を伸ばしていくというわけです。