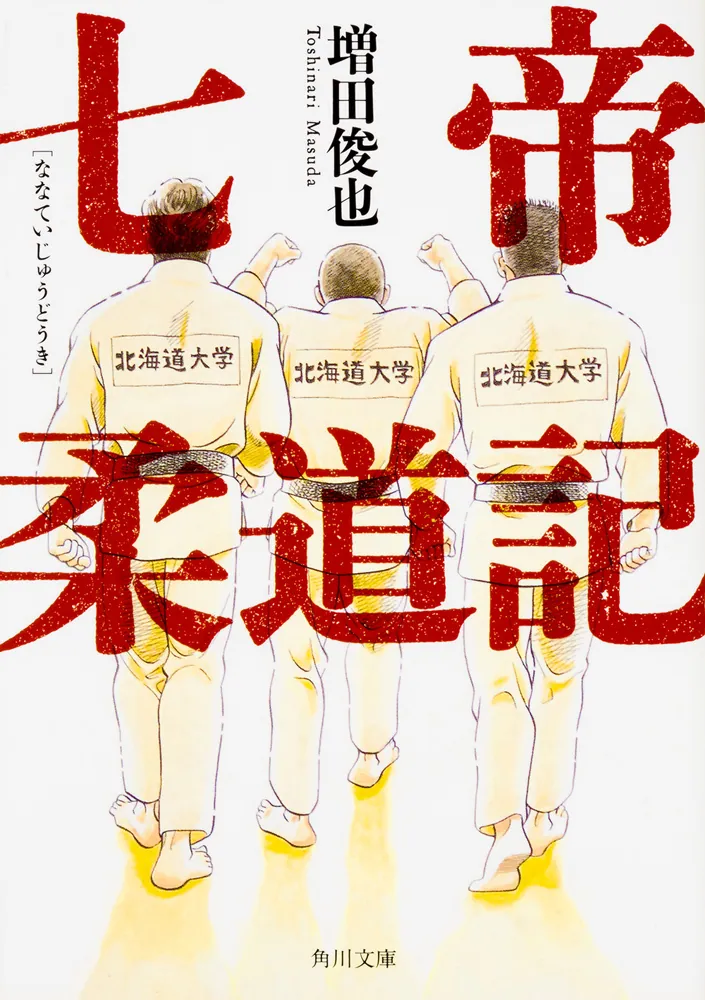

名門・北海道大学柔道部、復活なるか――『七帝柔道記』超ボリューム試し読み【8/8】【3月18日続編発売】

更新日:2024/3/2

尋常じゃない血と汗と涙で大反響を呼んだ青春小説の金字塔『七帝柔道記』。その11年ぶりとなる続編『七帝柔道記Ⅱ 立てる我が部ぞ力あり』が3月18日(月)に発売されます! これを記念して、『七帝柔道記』の超ボリューム試し読みを実施!

15人の団体戦、一本勝ちのみ、場外なし、参ったなし、締めは落ちるまで、関節技は折れるまで。旧七帝国大学のみで戦われる、寝技中心の異形の柔道「七帝柔道」。

その壮絶な世界に飛び込んだ主人公の青春を描いた本作は、柔道の話でありながら誰もが共感する普遍的な人間ドラマとして、各界で大絶賛されました。

とにかく面白過ぎて、読み始めたら徹夜必至! 至高の青春小説を是非お楽しみください!

『七帝柔道記』超ボリューム試し読み【8/8】

5

柔道場には毎日行ったが、授業には出なかった。

練習が始まるまで自分のアパートで小説を読んだり昼寝をしたりして過ごした。ハードな寝技の練習は二浪の体にかなりこたえ、

久しぶりの

ある朝、惰眠を

ちょうど高校時代に好きだった女の子が夢のなかに出てきていたところだったので、混乱しながら目を覚ました。二階なのだから外から窓を叩けるはずがない。気のせいかなと思ったら、続けてまた音がした。布団から

「迎えに来たよ」

竜澤が言った。あいかわらず柔道部員とは思えぬ

「今日の練習は四時からだよね」

私は言った。

「練習じゃない。授業だよ! 授業!」

「今日はやめとくよ」

「どうして」

「練習で疲れてるし」

「出なきゃだめだ! 卒業できないよ!」

竜澤は普段から私が「留年する」と公言しているのを心配していた。

「いつか卒業できると思うよ」

「なに言ってんだ。さぼってばかりいたら将来どうなっても知らないぞ。俺が自転車の後ろに乗っけてってやるから」

どこで聞いてくるのか、竜澤は一般企業は二年遅れまでしか採用しないから二浪の増田君は一度でも留年すると後がないといつも言っていた。そういうものなのかなと思った。

「早く降りてきて」

竜澤が腕時計に目を落としながら言った。

「疲れてるから……」

「だめだよ! 行こう!」

「とりあえず今日はやめとくよ」

私が言うと竜澤は不満そうに腕時計を見て考え込んでいたが「じゃあ

竜澤はそれから本当に毎日迎えに来るようになった。せっかく迎えに来てくれるのだからと思い、ときどき自転車の後ろに乗せてもらって教養部へ行ったりもしたが、授業に出ると、英語とか生物とか化学とか、高校の延長の内容でうんざりした。だいいち家から送ってもらった教科書代はすべて小説やノンフィクションなどの書籍代に消えていたので、教科書を一冊も持っていなかった。しばらく教室の机に突っ伏して眠り、隙をみて教室から抜けだしてアパートに戻り、また眠った。

6

土曜日に武道系すべての部が集まる合同コンパがあった。

何人かの先輩が出席するということで、ここまでに正式入部した一年目も連れていってくれた。先輩に聞くと、柔道部は

私は行く前に心配になって杉田さんに聞いた。

「酒の強制とかないですか?」

「ないない。うちだけはそういうのはないから安心しろ。せっかく体作ってるのに酒飲んで筋肉落としたら本末転倒だからな」

道場から出て五分ほどのところにある「きよた」という大座敷のある居酒屋だった。

私は三年目の

「女の子いっぱいいるだろ」

たしかに他の部には女子部員がわんさといる。

内海さんが指さしながら言った。

「あれが

拳制道というのを私は知らなかったので聞くと、空手から分派した打撃系の武道だという。

「なんであんなにいるんですかね」

私は聞いた。

「練習が楽だからに決まってるだろ。

内海さんが言った。そして「ええと、うちはいま正確には何人だ……」と指折り数えだした。

「四年目が金澤さん、斉藤トラさん、岡田さん、永田さん、上田さん、

「昭和五十六年卒の高橋

「そうそう。おまえなかなか詳しいじゃねえか」

向かいで松井隆と話していた和泉さんが顔を上げた。

「内海、一年目になに偉そうに説教しよるん。それよりあんた、その髭、汚いけえ

「そういう

内海さんがべらんめえ調で言った。内海さんは東京の下町出身である。

「いま、この松井に説教しよるんよ。ザンギばっかり食いよるんで」

ザンギとは北海道の言葉で鶏の唐揚げのことだ。

「いいじゃねえかよ。一年目には肉食わして太らしてやれよ。唯信みたいに酒好きばっかりじゃねえんだよ」

「なに言いよる。酒飲みの留年の髭面のくせしてからに」

「唯信だって留年してるじゃねえか。万年教養部のクソ坊主が」

「増田君、あんた、その髭面男は酒乱じゃけえ気ぃつけんさいよ」

松井は

遠くのテーブルから松浦さんがやってきた。手には一升瓶を

「増田、一杯飲むか?」

松浦さんが一升瓶を持ち上げて

「いえ。もうたくさんいただいたので……」

杉田さんに柔道部は酒の強制はないと言われてはいたが、それでも怖々断ってみた。すると松浦さんはとくに私にこだわるわけでもなく隣のテーブルへ行って末岡さんと飲みだした。和泉さんが「トシも風邪男もそんなとこにおったんかい!」と言ってそっちのテーブルに移っていった。他の部をみると、一年目に酒を無理やり飲ませて騒いでいた。柔道部はほんとうにいい先輩ばかりだなと思った。

「十人欲しいよな」

内海さんが言った。一年目のことだろう。

「二年目が少ないぶん、十人残ってほしい。辞めるぶんを見越してもっともっと入れないと。毎年十五人くらいは入ってくるんだけど、それが辞めちまってほとんど残らねえんだ。うちは練習がきつすぎるからなあ……」

内海さんは酔っているからなのか、そこから「きつい」とか「

内海さんが焼酎をあおりながら言った。

「入れても入れても辞めてっちまう。とにかくうちはきついからな」

「僕たち一年目にはきついですけど、先輩たちにもきついんですか」

「きつい。かなりきつい。合気道や拳制道なんかは週三回の練習だろ。一回の練習時間も少しだ。しかも柔道みたいに試合形式で本気で戦い合う乱取りがないから、絞め落とされるわけじゃないし腕折られるわけでもない。苦しくもきつくもない。女子部員もいて楽しいし、あっちの方がいいに決まってるだろ。上級生は威張って酒飲ましてりゃいいんだから」

「いま七帝で連覇してる京大柔道部はたくさんいるんですか?」

「三十人以上はいるんじゃねえかな。七帝戦の他に東大と京大の定期戦があるんだけど、それはたしか二十五人戦だからな。七帝のときに三十人とか四十人の中から十五人選ぶのと、うちみたいに十五人ぎりぎりのメンバーで戦うのじゃあ差が出ちまうんだよ。わかるだろ」

「はい」

「練習に活気がなくなるし、同じ相手と何度も乱取りしなきゃいけなくなるから力が頭打ちになる。怪我しても見学しづらいからますます怪我が悪くなる。ただでさえ苦しい練習がさらにきつくなる。悪いことずくめなんだよ、ああ嫌だ嫌だ……」

「和泉さんは大型の超弩級選手がいなくなったのが北大低迷の原因だって言ってましたよ」

「たしかにそれもある。それもあるけど、人数も必要なんだよ。強い時代の活気がなくなっちまって、それが部員数を減らす悪循環をよんでんだ」

「じゃあ、どうして内海さんは辞めないで続けてこられたんですか」

「七月の七帝戦を見てみろ。そうすりゃわかる」

内海さんはそう言ってコップの焼酎を一気に飲み干すと、自分で一升瓶からなみなみと

「どうですか、飲まんですか」

後ろから声をかけられた。振り向くと、一升瓶を提げ、

「あ、すみません。どうぞ」

私が少しずれて横を空けると、その応援団員は「すいませんです」と言ってそこにあぐらをかいた。

「

丁寧に頭を下げた。どこかの

「なんだ、同じ一年目か……俺も一年目だよ。柔道部の増田だ。よろしく。びっくりしたよ。怖い先輩にからまれたと思って」

私が言うと瀧波が相好を崩した。

「なんだ、おまえも一年目か。偉そうに座ってるから、どっかの二年目か三年目だと思ったぞ。そうか柔道部か」

「おまえの方が偉そうだろ、そんな格好してるから。応援団が汚い着物着てるのは知ってたけど、ほんと汚いな。それ、いつの時代のものだ」

「知らん。先輩から代々譲り受けてんだ。戦前のものかもしれん」

「洗わないのか」

「何度か洗ってると思うけどな」

瀧波はそう言って自分の

「四年間それを着てなきゃだめなんだろ?」

「いや、この格好は二年目までだ。三年目になると

瀧波が指でさした。一番向こうのテーブルに学生服姿の男が六、七人座っていた。たしかに短髪で髭も剃っていた。

「俺はずっとその格好でいるんだと思ったよ。

「そうだ。あそこにいる人が二年目だ」

瀧波が今度は別の方をさした。長髪の男があぐらをかいて一升瓶に口をつけて直接

私は二年間の浪人時代に北大関係の本をたくさん読んでいたので、入学前から団員が着物と長髪、三〇センチくらいある高下駄姿なのを知っていた。しかしそれが二年目までだとは初めて知った。

「俺、高校のときは柔道部と応援団と兼部してたんだ」

私が言うと「なに? そうなのか?」と瀧波の顔色が変わった。そして「入れよ。うち、いま一年目が三人しかいないし二年目も少ないんだ。おまえも入れ。最近だんだん団員が減ってきてんだ。兼部すりゃいいじゃねえか。入れよ」と迫った。私は瀧波の物言いに

「だめだぞ」

内海さんがこちらも見ずに言った。ひとりで酔っ払って飲んでいると思ったら隣でちゃんと聞いていた。

「無理無理。両立なんて絶対無理だよ」

私が言うと「じゃあ柔道部辞めて入れよ」と瀧波が言った。

「だめだぞ」

内海さんがまた言った。

私は瀧波に説明した。

自分は七帝柔道に

「そうか……」

聞いていた瀧波が

7

次の週から、ときどき 《

彼らもまた、北大応援団と同じように、汚い着物を着て髪を肩まで伸ばし、髭を顔中に生やしていた。やはり高さ三〇センチ以上ある高下駄を履き、それをガラガラ引きずりながら歩いていた。手には木の枝で作った

戦前から、北大と樽商は春にすべての運動部が激突する総合定期戦を行っていた。毎年交互に開催地を変え、今年は札幌で開催される。

北大応援団と樽商応援団は全競技に先駆けて札幌駅前で

翌日に樽商戦を控えた練習後、私と沢田征次が

「おい、沢田、増田」

振り向くと杉田さんだった。

「

杉田さんが説明してくれた。試合は講道館ルールなので立技ができるおまえらに出てもらわなければならない。本戦は七人戦、二軍戦は五人戦、共に点取り試合で戦う。戦前からの慣例で、一年目で選手に

「え、坊主にするんすか……」

私が引くと、沢田が笑った。

「いくらなんでも樽商あたりには負けんよ」

「そう簡単にはいかんぞ」

杉田さんが言った。樽商は三年生も四年生もかなり強く、主将の

それを聞いて私と沢田は焦った。なにしろ二浪と三浪である。力はまだ高校時代の三割にも戻っていない。

翌日、樽商がやってきた。

主将の谷川さんは八六キロ級の選手だが、減量していないので九五キロくらいあるように見えた。一八二、三センチか、

一年生の二人が北大陣営に

「樽商の一年です。よろしくお願いします」

試合前に着物姿の北大と樽商の応援団員たちが大きな旗を持って道場に入ってきた。そのなかには瀧波もいて私に片手を上げて挨拶した。

試合は先輩たちの予想どおり本戦は谷川さんに取られて大接戦となったが、最後は金澤さんと斉藤トラさん、岡田さんが寝技で取り返して制した。

二軍戦のオーダーが黒板に書かれた。

二人とも途中までは頑張ったが、すぐに息が上がって負けてしまった。私が次の日に五厘に頭を丸めて道場に顔を出すと、沢田が怒った。

「おまえ、つまらんやつだね」

「どうして……」

「格好つけるんじゃない。頭丸めたらなにかが変わるのか。頭なんか丸めるな。結果を出せ。勝ってみせろ」

厳しく言った。そこから二人は激しい口論になった。

「わかったわかった。もうよか。酒でも飲みにいって仲直りだ」

最後は歳上の沢田がそう言った。その夜は二人で痛飲し、北大柔道部のこれからを語り合った。だが、飲みながら沢田はときどきひとりで何かを考えていた。私にはわからない何かを考えていた。

(この続きは本書でお楽しみください)

作品紹介

七帝柔道記

著者 増田 俊也

発売日:2017年02月25日

青春小説の金字塔!

○「尋常ではないスポーツバカたちの異界。大笑いしながらよんでいたのに、いつの間にか泣かされてました」(森絵都/作家)

○「熱いものがこみ上げてきて止まらなくなる。私たちの知らなかった青春がここにある」(北上次郎/文芸評論家/日刊ゲンダイ2013年3月22日付)

このミス大賞出身の小説家、増田俊也が大宅賞と新潮ドキュメント賞W受賞作「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」に続いて出したこの自伝的青春小説は、

各界から絶賛され、第4回山田風太郎賞候補にもノミネートされた。

主人公は、七帝柔道という寝技だけの特異な柔道が旧帝大にあることを知り、それに憧れて2浪して遠く北海道大学柔道部に入部する。

そこにあったのは、15人の団体戦、一本勝ちのみ、場外なし、参ったなし、という壮絶な世界だった。

しかし、かつて超弩級をそろえ、圧倒的な強さを誇った北大柔道部は七帝戦で連続最下位を続けるどん底の状態だった。

そこから脱出するために「練習量が必ず結果に出る」という言葉を信じて極限の練習量をこなす。

東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学、ライバルの他の6校も、それぞれ全国各地で厳しい練習をこなし七帝戦優勝を目指している。

そこで北大は浮上することができるのか――。

偏差値だけで生きてきた頭でっかちの7大学の青年たちが、それが通じない世界に飛び込み、

今までのプライドをずたずたに破壊され、「強さ」「腕力」という新たなる世界で己の限界に挑んでいく。

個性あふれる先輩や同期たちに囲まれ、日本一広い北海道大学キャンパスで、吹雪の吹きすさぶなか、

練習だけではなく、獣医学部に進むのか文学部に進むのかなどと悩みながら、大学祭や恋愛、部の伝統行事などで、

悩み、苦しみ、笑い、悲しみ、また泣き、笑う。唯一の支えは、共に闘う仲間たちだった。そしてラストは――。

性別や年齢を超えてあらゆる人間が共有し共感できる青春そのものが、北の果て札幌を舞台に描かれる。

詳細ページ:https://www.kadokawa.co.jp/product/321601000167/

amazonページはこちら