お椀の蓋はどう開けるのが正解? 殻つきの海老を手で剥いたらマナー違反? 【和食のマナー】/お正月のしきたり・マナー

公開日:2024/12/31

お正月に家族や親戚と一緒にいただくおせち料理。年に一度の祝い膳だけに、食べ慣れない料理もしばしば登場します。殻つきの海老やお餅など、普段食べ慣れていない料理は、どうすれば美しくいただけるのでしょうか。「大人の品格マナー」の講師である末永貴美子さんに【和食のマナー】を聞きました。

おせち料理の基本的な食べ方は?

おせち料理は重箱や大皿で出てくることが多いのですが、これを直接食べないことがとても大事です。重箱や大皿に手を伸ばしてそのまま口に運ぶのではなく、小皿に取ってからいただくのが基本的なマナーです。大勢で食べる時は、目上の人から順番に取っていきます。食べられる分だけ取り、取ったものはきちんと全部食べましょう。

おせち料理を食べる順番は?

重箱に詰めることで「幸せを積み重ねる」と言われるおせち料理。重箱の内容は、地域などによって異なりますがどの段に何を詰めるかは決まりがあります。「四の重」までありますが、四は忌み言葉であるため、「与の重」と呼ばれています。重箱の内容は、一の重が酒のつまみになるような数の子や黒豆、二の重は焼き物、三の重は酢の物、与の重は煮物料理。一の重から順番に食べるのがいいと言われています。

殻つきの海老を上手に食べる方法は?

食べ方がわからないとよくご相談いただくのが、殻付きの海老が出てきた時の食べ方。お箸だけで剥くのが難しい場合は、手を使って剥いて大丈夫です。左右両方にカトラリーを持つ西洋料理と違って、「お箸」という片手だけの道具を使って食べる和食はどうしても左手を使わざるを得ないシーンが出てきます。「お箸だとどうしても無理!」という場合は、無理せずに左手を添えたり、サポートに使って大丈夫です。剥いた殻は、見苦しくならないようにお皿の12時の方向にきれいにまとめておきましょう。

お椀の蓋の開け方は?

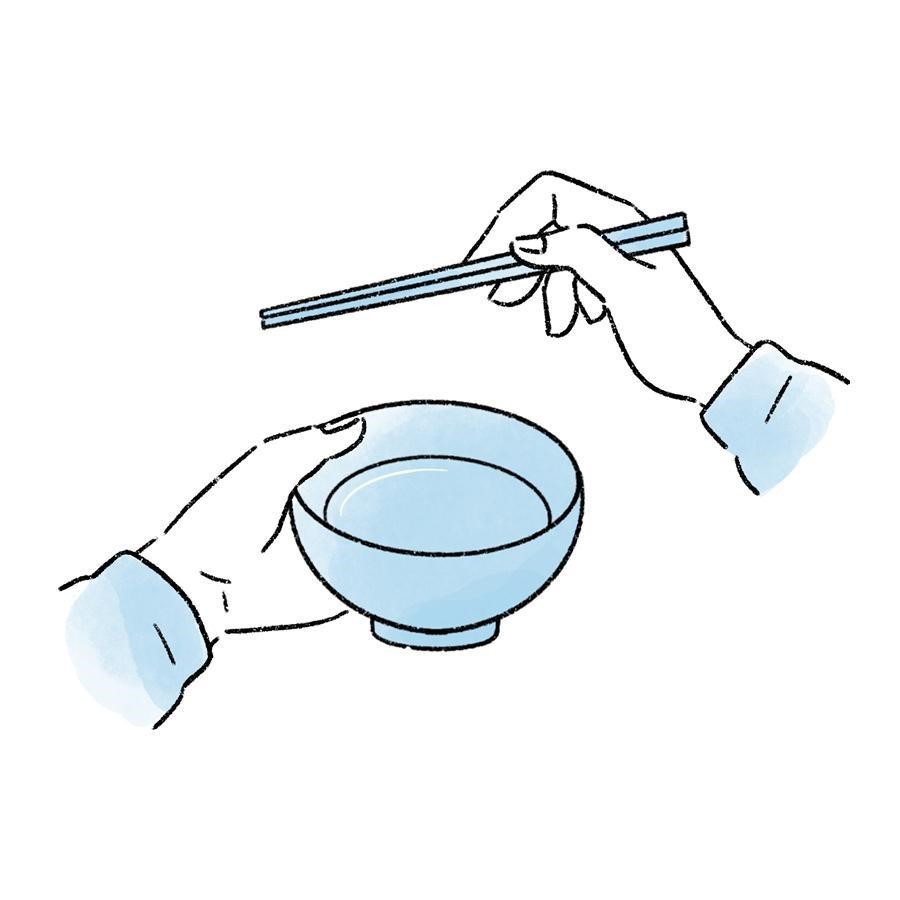

お正月にお雑煮などのお椀をいただきますが、お椀のいただき方に自信がない方は多いようです。まず蓋を開ける際は、左手にお椀、右手で蓋を持ち、軽く「の」の字を描くように時計回りに持ち上げます。蓋を傾けることで、裏側の水滴を椀に落とします(露切り)。蓋を開けたら両手で扱い、蓋の内側が上を向くように持って、右側や向こう側に置きます。お椀は出汁を味わうお料理ですので、いきなり具から食べずに、まずはお出汁を一口いただき、それから具をいただくようにしましょう。食べ終わったらお椀の蓋は元通りに戻します。ずらしたり、裏返しにしたりはいたしません。

1.利き手と反対の手でお椀を押さえながら、利き手で蓋を外す

2.露切りをして、蓋は裏返して右側に置く

3.食べ終わった後は、お椀を押さえながら、食べる前と同じ状態になるよう蓋をかぶせる

お椀の美しい食べ方は?

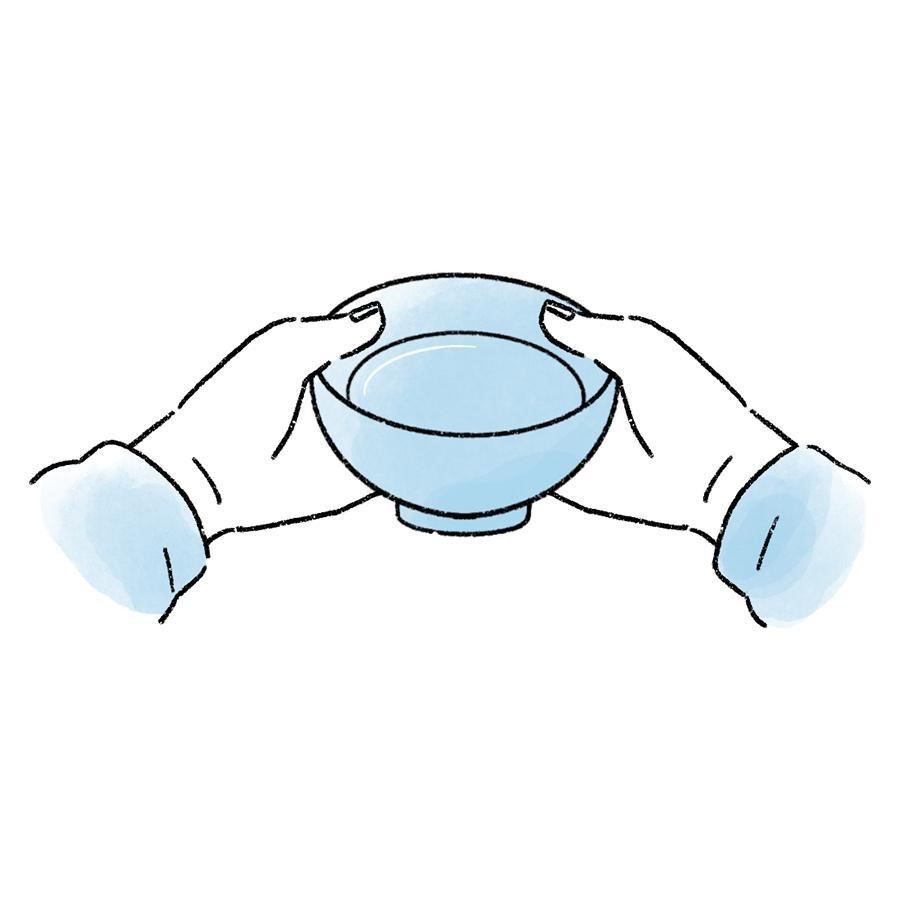

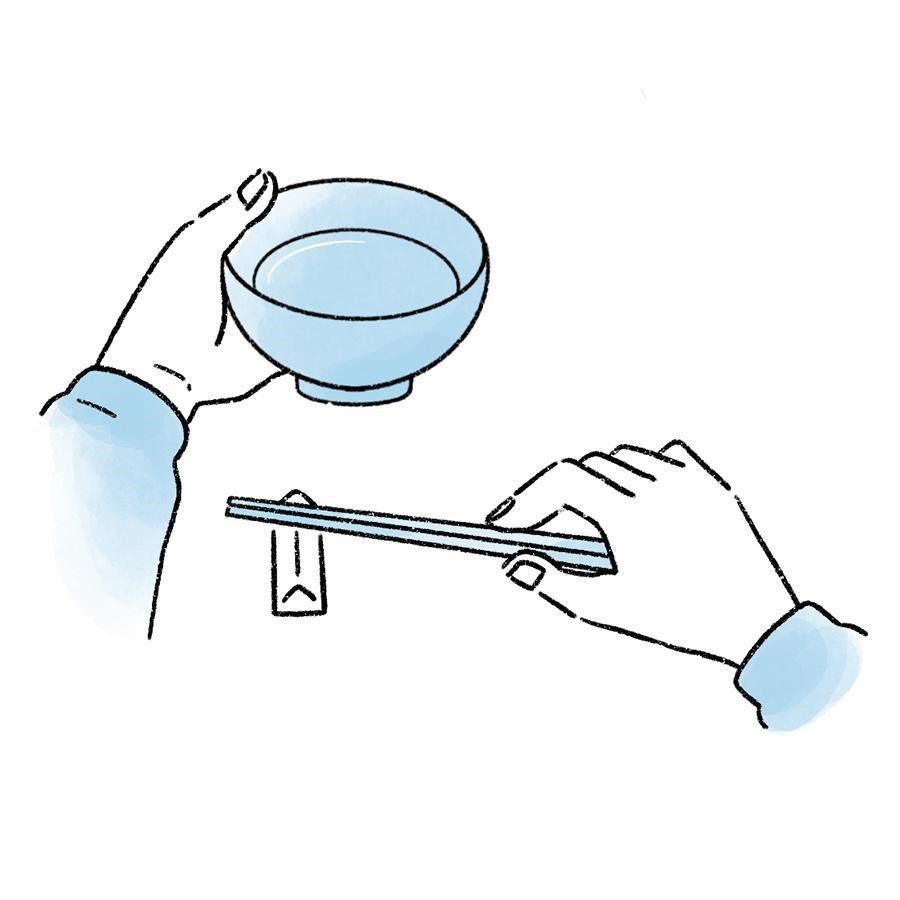

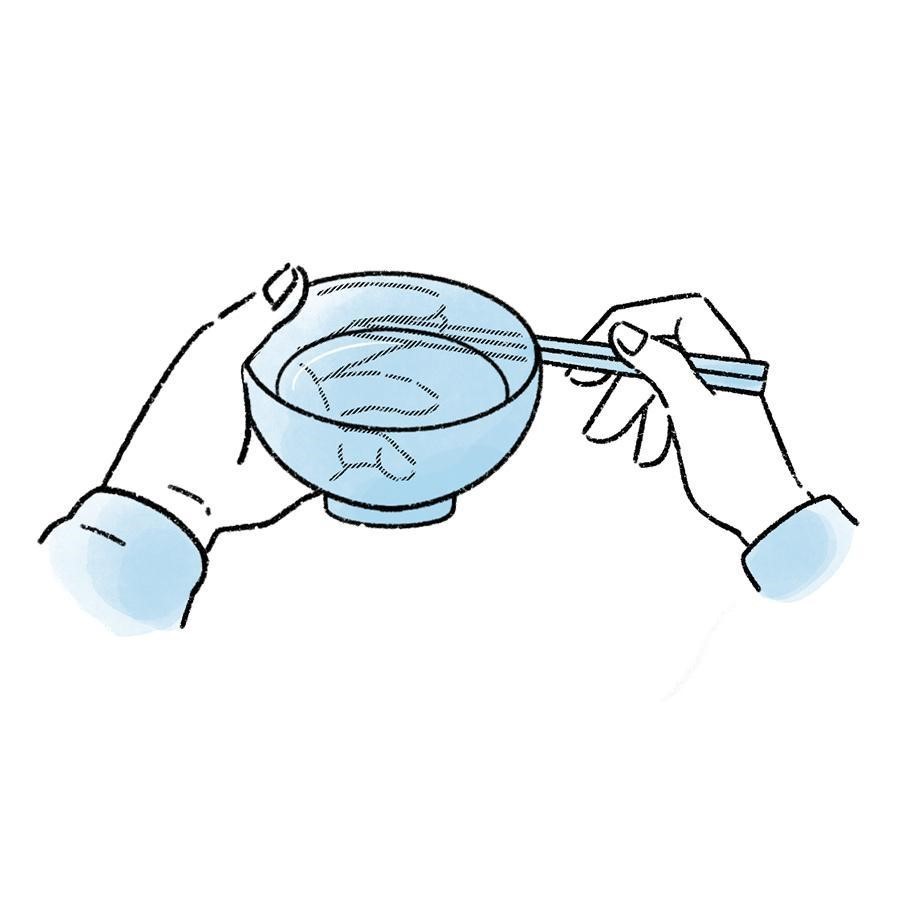

お雑煮などのお椀ものは必ず持ち上げていただきましょう。また、お椀は両手で扱いますので、お椀とお箸を同時に持ち上げることはありません。お椀を食べる時は、先に両手でお椀を持ってから、次にお箸を持ちます。反対に、お椀を下ろす時は、先にお箸を置いてから、両手でお椀を下ろしましょう。

1.両手でお椀を持つ

2.利き手と反対の手でお椀を持ち、利き手でお箸を上から取って持ち上げる。

3.お椀を持っている手の人差し指と中指で箸の先の方を挟み込むようにして持ち、利き手をすべらせて、箸を持ち替える

食べる時は、先にお出汁を味わってから、その後に具をいただきます。この時、猫背にならないように気をつけて。汁ものは首が前に出るので猫背になりやすいです。あまりかき込むような食べ方をせず、美しい姿勢を保ったまま、美味しくいただきましょう。

お餅はかじって食べても大丈夫?

お餅をお椀の中や小皿の上で切ろうと思ったら大変ですよね。ですから、お餅はかじらざるを得ないと思います。海苔を巻いたお餅などは、手で掴んでかじって食べても構いません。

かじったお餅をお椀やお皿に一旦置く場合は、かじったところの歯形を人に向けないことが大事。歯形がついたほうを自分に向けておきます。いずれにしても、一度口に入れたものをいつまでも置いておくのは美しくないので、できるだけ早めに食べ切りましょう。

日本酒の注ぎ方・注がれ方にルールはある?

おせち料理のお供になることが多い日本酒。注がれる時、置いたままにしないといけない西洋のワイングラスに対し、持ち上げてお酒を受けるのがお猪口の大きな特徴です。また、お椀と同じように、お猪口を片手で扱うことはありません。両手で注ぎ、両手で受けます。また、徳利の注

ぎ口が盃につかないように気をつけましょう。

お正月はおめでたい席ではありますが、昨今はお酒を強引に勧めないような風潮があります。お酒が得意じゃない人は、お酒を注がれる前に飲み干す必要はありませんし、お断りしたい時は「お酒にとても弱いので」などと素直に伝えてもいいと思いますよ。

お椀の蓋の開け方や、手で食べてもいい料理など、知っておくと安心できることばかり。おせち料理の美しい食べ方を、日常の食卓でも生かしていけそうです。

取材・文=吉田あき

<第7回に続く>

末永貴美子(すえながきみこ) 日本庭園を有する800坪の屋敷で、実業家の祖父と茶道家の祖母の影響を受けて育つ。日本の文化や文学に興味を持ち、着物についても深く学ぶ。一般企業に勤めたのち、心理学やパートナーシップ、美容などさまざまな分野を学び、多くの人と出会う中で内側からにじみ出る品格、美しさを一生かけて追求したいと考えるようになり、品格のある女性になるためのマナースクール「美礼塾」を立ち上げる。テーブルマナーを中心に発信するInstagramやLINEセミナーも人気。著書は『ふだんのふるまい帖 ふつうに生きているだけで、一目置かれるひとになる』(KADOKAWA)。 Instagram:@kimiko.suenaga