「セックスできれいになる」「抱かれたい男1位」―『an・an』が取り上げてきたのは「嘘」それとも「真実」?

更新日:2017/4/18

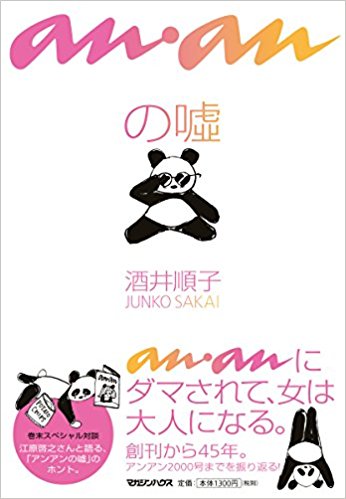

女性ならおそらく誰でも、いや男性だって「セックスできれいになるって何なんだよ?」「抱かれたい男1位って誰だよ!」と、一度は手に取ったことがあるであろう雑誌『an・an』(マガジンハウス)が創刊されたのは、1970年のこと。2016年4月に2000号が発行されたアンアンの、45年史を振り返ったエッセイ『an・anの嘘』(酒井順子/マガジンハウス)が出版された。著者の酒井順子さんが2015年7月から2016年10月まで、アンアン誌上に連載していたエッセイを1冊にまとめたものだ。

ページをめくるとまず目に入ったのは、1970年3月の創刊号表紙を飾った金髪モデルだった。目と口とついでに鼻の穴もばっちり開いた、全体的にアグレッシブな印象の彼女のその後はわからない。わからないが横には今も現役のパンダマークが描かれ、さらに『ELLE JAPON』の文字がある。今ではハースト婦人画報社が発行するELLE JAPONだが、1969年に当時の平凡出版(今のマガジンハウス)と提携したことで、アンアンはELLE JAPON提携誌の体裁で創刊されたのだ。

その後しばらくは外国人モデルを表紙に起用していたアンアンだが、酒井さんによると初期の印象は「やけに過激」だったそうだ。第5号からは写真家の立木義浩氏が、一家族がまるごと裸で写っている「ファミリー・ヌード」という連載を始めたり、読者のお見合い写真としてヌードを掲載したり“おちんちん”を特集したりと、やたら裸にまつわる記事があったという。しかし

アンアンにおける裸は、エロティシズムを醸し出すために使用されるのでなく、「人物本来の姿を見せる」といった意味合いで使用されています。そしてこの時期は、社会全体が「既成概念にとらわれたくない」「タブーに挑戦したい」といった意識に包まれていたわけですが、「裸」ブームの背景にも、「衣服を着なくてはいけないというわけでもなかろう」という精神がありそうなのです。

と酒井さんが語っているように、エロで耳目を集めるのが目的なのではなく、あくまで既成概念にとらわれたくないがためのものだったようだ。1970年といえば日本で第一回ウーマンリブ大会が開催された年で、大阪万博やコザ暴動、よど号ハイジャック事件などもあった。「黙っていられない」時代の空気も、人々を裸に駆り立てたのかもしれない。

その後は日独ダブルのモデル・立川ユリがパリで出会った「ルイ・ブイトン」(ルイ・ヴィトンのことだが当時の日本ではまだ買えず、知名度も低かった)や“ピラミッドに似合う服”などを紹介したり、“アンノン族”なる流行語を生んだ「女性の1人旅」を奨励したりしてきたが、73年末頃から保守化の傾向を見せるようになる。「今売れてる服」「男が好きな服」を特集するようになったのだ。そしてそこから当時のモテファッション・ニュートラを取り上げ始め、「東西女子大生ファッションくらべ」のような、「それどこのJJ?」と言いたくなる記事まで載るようになった(ちなみにJJの創刊は1975年で、ユニチカの水着キャンペーンガールなどをつとめた、ケレン吉川がカバーを飾っている。創刊からニュートラを特集し、水着モデルが表紙というところがJJの主義主張だったのだろう)。

裸から一転、男が好きな服を中心にすえるようになったアンアンはついに、1979年4月に「お別れ大特集 さよならアンアン」号を発行するに至ってしまう。しかし休刊ではなく、大幅リニューアルを意味していた。この号の事項予告には

「アンアンはやる! 5月11日新アンアン誕生 ‘80年代を予感して●これが創刊号です」

とあり、「モテ」から「個性」に舵を切りなおしていく。

以降アンアンは「ハウスマヌカン(今でいうアパレルのショップスタッフ)になる」(1983年7月)、「夏までに、あと5週間、林真理子さんと一緒に5キロやせる」(1986年5月)、「セックスで、きれいになる。」(1989年4月)といったように仕事やダイエット、セックスまでを果敢に取り上げ、一大ブームを巻き起こしていく。しかしその間に「幸せになりたい おしゃれだって、もう大人だもん。だからちょっと結婚、考えちゃう。」(1985年3月)と、結婚特集も差し込んでいく。同時に「まだ当分結婚しないつもり、の女の4つの楽しみ」(1986年10月)という特集も組み、仕事や夜遊び、自分磨きにアバンチュール(死語……)の魅力も紹介するという、自家撞着を抱えるに至る。それは「モテたいのか周りはどうでもいいのか、結婚したいのかしたくないのか、よくわからないけど私は私だし」と気を吐いていた当時の女性への、アンアンなりのエールだったのかもしれない。

……と歴史を紹介しているとキリがないし、90年代以降のアンアンについてはぜひ同書で知ってほしいのでこの辺でやめておく。が、読み終えて感じたのは「アンアンの歴史は、時代の空気の歴史」ということだ。

今年4月5日号のアンアンは、台湾特集だった。LCCを使えば安く行け、内実はわからないながらも「親日」イメージでふんわりと覆われた台湾は、今の日本においては「どの方面からも抗議が少なく、かつコストのかからないうってつけの海外旅行先」なのだろう。それが時代の空気を表しているのは言うまでもない。誌面ではおいしそうな店ばかりが紹介されていたけれど、70年代のアンアンだったらタイヤル族など少数民族の村を訪ね歩いていたに違いない(推測だけど)。

この本はタイトルこそ『an・anの嘘』だが、アンアンが取り上げてきたことには、時代の真実しかない気がする。ならばいっそのこと、ここのところ定番のジャニーズや健康や占いや幸せ探しなんかではなく、ドカンと派手な特集が欲しい。そうすればきっと、このどこか寂しい時代の空気を振り払えるかもしれないからだ。しかし何を特集すれば派手に見えるのか、残念ながらわからない。わからないからこそ、「サクッと行けて親日イメージがあるので、安全そう」な場所を目指してしまう今のアンアンは、理解できるけれどどこか悲しい。どうかJAROに告げ口されそうな誇大コピーでもう一度、世の女性を惑わしてほしい。小さくまとまったアンアンなんてアンアンじゃないと、バブルを知る世代は思ってしまうからだ。

文=玖保樹 鈴